Do mobile et do fixe: Thèse, anti-thèse (ce que c’est, ce que ce n’est pas) et raisons pour lesquelles le "Do mobile" devrait constituer la base de la formation musicale

Par Art Levine, professeur et musicologue

1ère PARTIE – FONCTIONNEMENT

“Do mobile”

Le système de “do mobile” se base sur le fait que les noms donnés aux notes servent de pense-bête, afin d’aider le chanteur à établir correctement une distance entre les différents degrés. Les syllabes sont les suivantes: “do ré mi fa sol la ti”. Dans certaines représentations erronées et répandues de cette méthode, on appelle la septième syllabe “si” au lieu de “ti”. Cette dernière constitue évidemment un meilleur choix, puisqu’elle ne réutilise pas la consonne “s”.

Dans le système majeur/mineur, situé au centre des productions artistiques/musicales européennes entre le XVIIIe et le XXe siècle, et encore en usage dans certains courants de la musique populaire, l’altération chromatique des degrés “de base” survient principalement en raison de la modulation dans laquelle la tonique se déplace à une nouvelle hauteur, ou bien en raison de la coloration du degré, où les nouvelles notes sont employées simplement pour modifier le caractère du degré existant sans suggérer un changement de tonique.

La délimitation entre ces deux procédures n’est pas toujours claire, mais le système de “do mobile” traite cette ligne, bien qu’étroite, d’une manière qui laisse les processus de perception et d’analyse ouverts à une dicussion enrichissante. Lorsque le chromatisme a une base locale, c’est-à-dire sans modulation, la solmisation des syllabes est la suivante :

- ascendante: do di re ri mi fa fi sol si la li ti do

- descendante: do ti ta la le sol fi fa mi ma re ra do

Lorsqu’on ajoute la modulation, le système tend à avoir une application plus souple, et le style harmonique à devenir plus complexe.

Une représentation erronée et répandue du système de “do mobile” est que la note tonique serait toujours appelée “do”. Cette idée, répandue chez la plupart des opposants peu informés du système, est assez responsable d’une idée fausse selon laquelle le “do mobile” ne serait pas adapté à la musique “complexe”. Pour se débarasser de cette erreur, il devrait être clairement établi que, dans le système de “do mobile”, les noms n’imposent aucune hiérarchie entre les degrés. En d’autres termes, le nom des notes n’est rien d’autre qu’un pense-bête pour les intervalles entre elles. Ou bien on a seulement besoin de générer les sept fameux modes comme suit:

| Degré | Note tonique (Note #1″) |

| “Majeur” (ionien) | Do |

| Dorien | Ré |

| Phrygien | Mi |

| Lydien | Fa |

| Mixolydien | Sol |

| “Mineur” (éolien) | La |

| Locrien | Ti |

Ceci nous montre, notamment, que le mode “mineur normal”, c’est-à-dire le “mineur relatif” officiel, emploie le “la” comme tonique. Même pour ceux qui n’ont connu qu’un seul régime de musique en mode mineur-majeur, cela peut demander une certaine discipline mentale d’entendre le “la” comme tonique et le “do” comme tierce. A part ces deux modes, qui sont les fondamentaux pour la plupart des étudiants dont l’expérience avec la tradition occidentale est généralement limitée à la musique écrite après les années 1700, les autres modes peuvent nécessiter encore plus de remaniements substantietls dès le départ. Par exemple dans le mode phrygien, le “do” fonctionne comme sixte mineure, et ainsi de suite.

Il devrait désormais être clair qu’il y a une autre raison pour laquelle désigner la septième note du degré majeur comme si et non ti est une erreur. La syllabe “si” (sol haussé d’un demi-ton) survient comme la note typique du mineur, pas du majeur. Cette confusion de genre est encore une fois probablement le résultat d’une notion erronée, selon laquelle la tonique serait toujours “do”. Cela n’est pas le cas, et cela ne l’a jamais été.

“Do fixe”

En apparence, la méthode du ʺdo fixeʺ semble être un modèle de simplicité : tout ce dont le chanteur a besoin de se souvenir, c’est que la hauteur C est le do, D le ré et ainsi de suite. L’une des vertus les plus connues à propos du “do fixe” est qu’il contribue au développement de l’oreille absolue. Assez en marge du fait que ceci n’a jamais et ne pourra jamais être prouvé et également assez en marge du rapprochement de l’attention historique portée à l’acceptation du La 440 Hz ou de toute autre fréquence comme norme, il ressort également que le système de “do fixe” est très suffisamment parcouru par des incohérences telles qu’il n’est finalement pas un système du tout.

Voici le problème: que faut-il nommer dièses et bémols ? Si l’on applique le principe de la hauteur absolue, chaque note devrait avoir son propre nom. Ainsi C serait do, C dièse serait di (supposons !), C double dièse serait di-i (supposons encore!), C bémol serait da et C double bémol serait da-a.

Pour autant que je sois au courant, personne n’a jamais défendu sérieusement un tel système, ou quelque chose de ce genre. De façon générale, les adeptes du “do fixe” aceptent une sorte de compromis avec la nomenclature de la hauteur absolue, de façon à ce que, tout C, qu’il soit naturel, dièse ou bémol soit appelé “do”. Cet ajustement abandonne toute prétention à une hauteur – spécificité que le “do fixe” pourrait avoir eue – puisque le “do” n’est plus “fixe” – et a sans doute contribué à la marche arrière de beaucoup d’enseignants du “do fixe”, qui nous informent désormais que la hauteur absolue est inappropriée. Qui plus est, l’utilisation de la même syllabe pour plusieurs sons différents, sous les conditions imposées par le “do fixe”, rend impossible à tous d’appliquer le système de façon utile à tout, sinon la plus simple mélodie en do majeur. Ce problème peut être résumé simplement en observant “mi-fa”. Dans le système de “do mobile”, ces appellations ont impliqué un demi-ton. Dans le “do fixe”, elles pourraient être non seulement E-F mais également E-F bémol et E dièse-F bémol! Si l’on ne peut pas douter de l’habileté de certains chanteurs à apprendre n’importe quelle mélodie qu’ils ont envie avec n’importe quel mot qu’ils ont envie de chanter, il sera également clair que l’utilisation de ces syllabes en “do fixe” n’a pas de rapport démontrable ou linéaire avec le processus cognitif lui-même.

Mais les choses deviennent encore plus obscures lorsqu’on réfléchit au fait que, pour beaucoup de partisans du “do fixe”, la hauteur absolue est inappropriée. Une fois que ce génie est sorti de la lampe, l’utilisateur du “do fixe” est laissé seul avec un symbole sur la partition, et rien du tout en terme d’élément sonore. Le fait qu’une approche de la perception musicale aussi éloignée de la base de l’expérience musicale elle-même – le son – peut avoir trouvé des partisans indique à quel point beaucoup de musiciens, peut-être en raison d’une addiction à la notation, ont oublié que les informations visuelles et auditives sont fondalement distinctes.

Le besoin d’un système de dénomination mnémotechnique des hauteurs et des rythmes comme moyen de développer et de contrôler l’imagination musicale a été largement observé, notamment à travers ces groupes qui ont évolué vers des courants musicaux sophistiqués. On peut trouver des exemples en Chine (voir le CD “Musique bouddhiste de Tianjin”, Nimbus NI 5416, plage 7), en Indonésie, et dans certaines traditions de percussions africaines. Mais l’exemple le plus flagrant est celui de l’Inde, où la maîtrise moyenne par les musiciens du “sargam” rend dérisoire tout ce que les homologues occidentaux peuvent utiliser et où le language pour le rythme articulé (base pour le “taka taka” plutôt dégarni attendu par beaucoup d’enseignants occidentaux) laisse loin derrière lui le niveau des Occidentaux, y compris les compositeurs. Indéniablement, une partie de la force des musiciens indiens réside dans le fait que leur tradition n’est pas basée sur la notation: ils font, plus que les Occidentaux, davantage confiance à leurs seules oreilles. En Occident, en raison de l’accès à l’expérience musicale qui passe par des documents écrits et des instruments tels que le piano, l’esprit moyen des musiciens est devenu relâché (ou stupide, si on préfère). Et il est regrettable de devoir suggérer que le “do fixe” a aidé et encouragé ce déclin collectif.

2e PARTIE – LA RAISON HISTORIQUE

“Do mobile”

À ma connaissance, les controverses sur les termes “do fixe” et “do mobile” remontent à environ un siècle, entre John Curwen et d’autres professeurs de musique sur la pédagogie musicale en Angleterre. Les détails de ce sur quoi Curwen et ses amis s’affairaient ne m’importent guère ; par contre, j’aime savoir que les principes énoncés dans le “do mobile”, le “tonic sol-fa”, ou peu importe son nom, peuvent être retracés dans la musique européenne, et cela pendant près de huit siècles avant que le “do mobile” soit ainsi nommé. C’est en partie parce que les renseignements pertinents se font évidemment rares concernant l’histoire des systèmes de lecture à vue, que ce soit entre les partisans ou les critiques du “do mobile” que les paragraphes suivants vont présenter un bref résumé de ce qui s’est passé.

N’importe quelle personne ayant une culture musicale moyenne connaît la chanson ʺDo ré miʺ (“Do, a deer”) tirée de The Sound of Music (La mélodie du bonheur) d’Hammerstein et Rodgers. D’une façon très concrète, cette chanson n’est autre que le reflet au XXe siècle d’une idée qui à la base s’est concrétisée il y a presque un millénaire (en 1026, selon la plupart des estimations). C’est la date qui est attribuée généralement à une lettre envoyée par Gui d’Arezzo à Michel, dans laquelle il rapporte qu’il a réussi à apprendre à ses étudiants un des hymnes à Saint Jean-Baptiste (ʺut queant laxisʺ) dans lequel chaque vers commence par des degrés de la gamme qui vont progressivement de plus en plus haut. En utilisant la chanson comme représentation mentale, les étudiants ont appris à créer un système de mémorisation basé sur la syllabe initiale de chaque vers. Ces syllabes sont soulignées ci-dessous (voir le Liber Usualis, p. 1504) :

Ut queant laxis, Resonare fibris, Mira gestorum, Famuli tuorum, Solvi polluti, Labii reatum

La méthode des six syllabes de Gui (ut re mi fa sol la) est devenue la base de la ʺsolmisation hexacordaleʺ, méthode d’apprentissage du chant à partir d’un groupe de six notes, chacune d’elles se chevauchant. Ce système fut l’unique système à être utilisé en Europe pour les cinq siècles suivants et même bien plus, puisque Mozart lui-même s’en servait. Comme elle ne comprenait que six syllabes, même chanter à travers cette simple gamme, comme on le fait dans le milieu, demandait quelques réajustements. L’essence et la technique de ce réajustement peut être décrit de nombreuses façons, mais il y a une maxime récurrente dans les traités de cette période : ʺMi et fa sunt tota musicaʺ. Cette règle générale vise à réduire l’affaire de la lecture à vue à un simple principe cognitif, ici “mi et fa” : où qu’on les trouve, on les chante à un demi-ton d’écart.

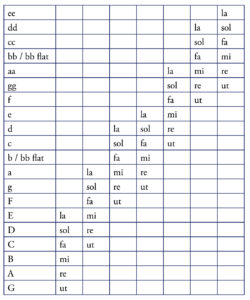

L’EXEMPLE 1 montre le répertoire entier des tons approuvés officiellement et connus par les musiciens du XVIe siècle, l’échelle de Gamut (du sol désigné par la lettre gamma en grec, au la, basé sur le système de notation anglais d’A à G) avec sept hexacordes se chevauchant. En pratique, chanter un morceau de musique avec des syllabes entraînait la capacité à naviguer d’un groupe à un des autres groupes, en fonction des demi-tons. Une des choses remarquables à propos du Gamut dans sa façon de générer ses ʺutʺ en G, C, F, et ses octaves, c’est qu’il prévoyait la création du cycle de quintes et la disposition des changements de clés des centaines d’années d’avance.

Exemple 1 – Le Gamut, qui consiste en sept hexacordes se chevauchant réglés sur G, C, F, g, c, f, gg, et les dénominations composées des tons, et la variabilité des tons b/b-flat et bb/bb-flat. (Source : F. Gaffurius, Practica musicae (1496), ed. Irwin Young, p.16)

Il va de soi que la technique alors utilisée, si elle ne l’était pas par Gui lui-même, fut utilisée par ses successeurs, et était l’”ut mobile”. Alors que la plupart des musiciens du XXe siècle seraient perplexes à l’idée de n’avoir à chanter qu’avec six dénominations, votre compositeur de base de la Renaissance ou du Médiéval trouvait une capacité dans chaque note à porter deux ou trois dénominations et par conséquent deux ou trois associations d’intervalles ; ce fut donc la source de querelles intellectuelles. Les exemples 2 et 3 montrent comment ce système d’”ut mobile” était mis en avant, et ce sans aucun doute par les meilleurs penseurs musicaux de cette époque. L’EXEMPLE 2a est un canon à la septième inférieure. Un seul vers est donné ; le premier chanteur procède littéralement, en commençant par sol, puis le deuxième chanteur attend un peu et (rappelez-vous qu’il regarde la même partition !) commence sur la syllabe la, une septième plus bas. (Regardez à l’EXEMPLE 2b pour la résolution du canon). Une autre sorte de jeu de composition auquel on peut voir le concept d’ʺut mobileʺ est dans l’EXEMPLE 3a. Ici, le canon de Josquin Des Prés est à une seule voix, et il doit être imité une quinte au-dessus, selon rythme simple. Le canon peut se chanter de deux façons : soit ʺdiatoniquementʺ, où les voix chantent des syllabes différentes mais adhèrent au même groupe de tons (EXEMPLE 3b), soit dans une sorte de “vraie” imitation dans laquelle les voix chantent les mêmes syllabes de solmisation, créant des divergences dans les composants du ton (EXEMPLE 3c).

Il est clair que la capacité à gérer ce genre de musique, que ce soit du côté de la composition ou de l’interprétation, était accidentelle à cause de la flexibilité totale sur sa perception. Le symbole de notation écrit n’avait pas d’association fixe, que ce soit avec une dénomination sol-fa ou un ton spécifique.

Après une période de perfectionnement de la méthode hexachordale au cours du XVIe siècle, le XVIIe vit émerger des controverses sur l’ajout d’une septième syllabe, ainsi que la promotion d’un groupe de syllabes rivales, comme la ʺbocédisationʺ et la ʺbébisationʺ, sinon des méthodologies rivales. Les deux dénominations hexacordales et la variabilité de l’ʺutʺ étaient facilitées par le système et sont restées gravées dans les esprits des musiciens européens pendant longtemps. En parlant de la variabilité de l’ut, il suffit de considérer que le schéma de changement de clé normal menait soit à des clés dominantes, des clés sous-dominantes, soit à leurs clés voisines, et nous les trouvons petit à petit chez Bach, on voit ce schéma reflété dans la relation entre les trois anciens ʺutʺ. Cependant, Bach nous donne plus de preuves avec l’ancien système, et le fait qu’il n’ait pas associé une syllabe donnée avec une dénomination en lettres en particulier. La page de couverture du Clavier bien tempéré de 1722 annonce des ʺPréludes et Fugues dans tous les tons et demi-tons, aussi bien en tierce majeure, appelée aussi Ut Ré Mi, qu’en tierce mineure ou Ré Mi Fa.ʺ (cf. The Bach Reader, p. 85). Bach utilise une dénomination sol-fa pour faire la différence entre ce qui deviendra connu sous les noms de tonalités majeures et mineures. Les termes qu’il utilise datent de discussions du XVIe siècle sur la qualité des modes en fonction du fait qu’ils possèdent des tierces mineures ou majeures. Pour Bach, n’importe quel ton noté pouvait avoir une dénomination quelconque. Le contexte et les relations étaient tout ce qui importait.

“Do fixe”

Il peut être injuste de traiter une idée, si mal conçue soit-elle, d’”accident de l’histoire”. Peu importe comment on décide d’évaluer la méthode du “do fixe”, on peut affirmer sans risque que l’idée d’attribuer les noms de la solmisation à des hauteurs et à des symboles de notation déterminés a émergé au XIXe siècle, et que l’élan initial venait surtout de France. Bien que je ne sois ni économiste, ni historien de la culture, je crois qu’on doit chercher dans ces domaines, plutôt que dans ceux de la pédagogie ou de la théorie musicale, pour expliquer la propagation du “do fixe”. Cette théorie, en tout cas, coïncide avec les faits.

Le XIXe siècle a vu un changement remarquable dans le système de soutien à la musique, qui s’est éloigné des puissantes oligarchies pour se rapprocher d’une classe moyenne en expansion constante. Des styles musicaux et des organisations musicales se sont développés en fonction de ce nouvel environnement. On a vu augmenter la dimension et le caractère spectaculaire des productions, le nombre des ensembles professionnels et la disponibilité d’instruments et de publications destinés à l’immense marché des amateurs, d’où un climat où vendre est devenu l’impératif du jour. Pour l’instrumentiste professionnel, il fallait une formation permettant de réaliser un produit vendable, tout en limitant au minimum les coûteuses répétitions. Pour l’amateur, le but était la commodité, d’où l’appui à toute méthode d’enseignement ou dispositif qui semblait faciliter l’accès à la musique.

Ce qui relie la situation du professionnel et celle de l’amateur, c’est l’emploi d’un dispositif mécanique – un instrument tel le piano ou violon, par exemple – comme moyen de l’expérience musicale. Si les instruments ont été considérés, à une certaine époque de leur passé mythique, comme le prolongement de l’imagination humaine, il serait juste de dire que, pour beaucoup, ils en sont venus non plus à prolonger l’imagination mais à la représenter, puis à finir par la remplacer complètement.

Un autre lien, peut-être plus décisif quand on aborde la nature de la musicalité et l’économie de la pratique musicale, fut l’emploi de la notation. Bien que, jusqu’alors, les meilleurs interprètes et compositeurs aient été renommés pour leur improvisation, la vaste majorité des musiciens de carrière ont été relégués au rôle de re-créateurs, reproduisant aveuglément l’information imprimée. La notation constituait donc un deuxième moyen, une autre couche à travers laquelle l’esprit musical était non seulement discipliné (ce qui est bon) mais aussi asservi (ce qui est mauvais).

Le “do fixe” a été complice de cette évolution. Comme nous l’avons vu, ce système ne sollicite pas les facultés cognitives et “re-cognitives” de l’imagination auditive et n’a aucune connexion avec ces facultés. Plutôt, les noms des notes dans le système du “do fixe” ont servi comme une sorte de code rudimentaire ou, si l’on préfère, comme un système d’analogies générales supposées indiquer à l’instrumentiste quelle touche enfoncer ou combien de temps faire vibrer une corde. Comme moyen de former l’imagination, le “do fixe” ne sert à rien, mais ses premiers partisans n’étaient pas intéressés par l’imagination.

En considérant la situation aujourd’hui, on devrait commencer par souligner que les dynamiques enclenchées au XIXe siècle sont toujours en mouvement. Bien sûr, de nos jours, l’accès “commode” à la musique vient sous la forme d’un lecteur de CD plutôt que d’un piano ; et avec le déclin continu des orchestres et l’ossification du répertoire canonisé, la lecture à vue sur instrument pourrait devenir une habileté moins indispensable. Cependant, le “do fixe” a connu un nouvel élan grâce à quelques partisans illustres, dans certaines des écoles les plus prestigieuses.

D’où vient cette situation ? C’est une histoire en soi. Tout comme la Russie, tributaire culturelle de la France au XIXe siècle, a suivi la tendance française en pédagogie musicale comme dans tout le reste (d’où l’activité présente d’un bon nombre de formateurs en “do fixe” d’origine russe), de même plusieurs Américains ont étudié avec une célèbre et très estimée pédagogue et disciple du “do fixe” nommée Nadia Boulanger. De retour aux États-Unis, ces personnes se sont établies dans un certain nombre des meilleures écoles américaines, où leur statut de compositeurs a contribué à accréditer leurs idées pédagogiques. Je ne sais s’il y a lieu de reconsidérer la réputation de Mme Boulanger comme pédagogue (nonobstant sa réputation comme chef et comme historienne), mais je crois qu’une autre raison, par-delà la simple loyauté des élèves envers le maître, a soutenu l’allégeance actuelle de ces personnes, pourtant intelligentes, envers le “do fixe”. Cette raison, c’est le “langage” musical utilisé dans leurs compositions.

Dans la mesure où l’on peut généraliser, le style musical de ces compositeurs et de beaucoup de musique contemporaine est atonal, hautement complexe et, pour beaucoup, incompréhensible. Les compositeurs contemporains se sont épuisés à combattre des accusations voulant que leur soi-disant “langage” ne soit guère qu’un ensemble de décisions hyper-rationnalisées quant à ce qui ne se fait pas. Si on met de côté les questions d’intégrité intellectuelle ou philosophique, il reste que leur musique est très difficile, particulièrement pour les chanteurs, privés des dispositifs mécaniques employés par leurs collègues instrumentistes.

Le “do fixe” séduit évidement de tels compositeurs qui sont souvent, nous l’avons dit, également responsables d’enseigner la lecture à vue et le sens de la musique à l’université. En présence d’un “langage” dépourvu de toute syntaxe facilement perceptible comme celle qui existe dans le système majeur-mineur, le “do fixe” permet au compositeur acculé dans ses derniers retranchements de revenir subrepticement à un dénominateur de suffisance perceptuelle beaucoup plus bas, où le musicien le plus compétent – et c’est doublement vrai en chant – est celui ou celle qui rivalise le mieux avec l’efficacité d’une machine, avec un rythme d’une précision de laser et une intonation rigoureusement exacte sur la base d’un tempérament égal et du “la 440”. Désolé si cette description paraît rébarbative, mais il me semble que dans son essence, le “do fixe” n’est guère plus qu’une curieuse démonstration d’adresse, démonstration où les syllabes mêmes n’ont pas de rôle cognitif, et où la musique est traitée comme une sorte de “loterie des intervalles”.

3e PARTIE – QUESTIONS DE MÉTHODE

1) Aspects physiologiques et cognitifs

“Do mobile”

Quand on chante une mélodie en lecture à vue, que se passe-t-il ? Dans le système à “do mobile”, chaque note est appelée selon des notions spécifiques d’économie cognitive, selon des critères de structure harmonique, des facteurs contrapuntiques, etc… Dans la mesure où le procédé du “do mobile” vise à tracer les connaissances de base de la personne musicienne dans divers contextes et types de relations musicales, les syllabes employées reflètent souvent un aspect important de la composition elle-même. Les EXEMPLES 4, 5 et 6 illustrent clairement ce sens de l’économie. Tous trois recèlent des passages de “séquence réelle” où la même ligne musicale est transposée telle quelle vers une autre clé. Le système du “do mobile” illustre le processus compositionnel, aide la compréhension analytique de “comment c’est agencé” grâce auquel ledit procédé est identifié puisque les chanteurs réutilisent le même ensemble de syllabes.

Dans le système du “do mobile”, la priorité est réservée à l’imagination auditive sur la visuelle, et à l’information auditive sur la visuelle. L’acte de chanter à première vue met en liaison la donnée visuelle et l’expérience déjà présente dans l’imagination et la mémoire. Au sens strict, la lecture à vue ne signifie rien de plus que le renouvellement constant de l’information, plus ou moins le même que celui qui se produit lorsqu’on lit un texte écrit. Comme le procédé du “do mobile” n’établit ni analogie visuelle, ni une quelconque hiérarchie des hauteurs (la tonique pouvant s’appeler “do” ou “ti”), le musicien a l’occasion de développer un large éventail d’habiletés “re-cognitives”. En dissociant l’audition musicale de sa représentation visuelle, la technique du “do mobile” reflète un aspect très humain de la pratique musicale. Comment expliquer autrement l’immense succès de la chanson “Do, le do“, environ neuf siècles après que Guido ait breveté l’invention ?

“Do fixe”

Dans le “do fixe”, l’acte de chanter est aussi mis en avant de façon évidente. On donne à la note un nom en lettres, formant une syllabe. Ces syllabes ne correspondent à une inflexion ni chromatique, ni harmonique. Basé sur le la standard de 440 Hz (ou un autre, si on considère ce diapason-là comme inadéquat), on chante en avançant par une sorte de petits sauts successifs d’intervalles et d’anticipation harmonique plus ou moins réussie. Comme l’intervalle entre “ré” et “mi” peut aller de 0 à 5 demi-tons, les noms attribués aux notes n’apportent rien. Bien sûr, les résultats peuvent être cocasses. Les EXEMPLES 7a/7b présentent une chansonnette bien connue dont la notation a été changée pour montrer le meilleur du “do fixe”. Plus sérieusement l’EXEMPLE 8, sujet de la fugue de la Musique pour cordes, percussion et célesta de Bartók, montre l’inutilité, au point de vue du développement de l’oreille et de la connaissance, du “do fixe”.

2) Adéquation à divers répertoires

On considère souvent que le “do mobile” ne convient que pour de la musique “simple” (sans connotation péjorative) et est inadéquat pour la musique complexe. Bien sûr, il est un peu délicat de définir “simple” dans ce cas, mais on peut considérer l’absence de modulations, de tout chromatisme, l’emploi d’une seule tonalité, échelle (majeure, sans doute : le mot “échelle” est souvent le terme inexactement utilisé) et une étendue limitée. Manifestement, cette conception semble sous-jacente à l’EXEMPLE 9 qui a été utilisé, présumément en tout sérieux, par un professeur de musique en “do fixe” de l’Université de Toronto dans une circulaire interne pour démontrer la sorte de musique “simple” que le “do mobile” permet de traiter. Stupéfiant ! L’exemple est mal choisi, notamment parce qu’il ignore l’essentiel de ce qu’il tend à établir. Sûrement, l’”évidence” de la potentielle incapacité du “do mobile” à appréhender la musique “complexe” visait la “musique complexe”, et non une petite chanson irlandaise. Plus globalement, l’exemple suggère un refus de comprendre l’histoire séculaire de la méthode “à do mobile”, sinon sa simple ignorance (après tout l’auteur de ce texte est, lui, un artiste; pas un universitaire!).

Pour agrémenter quelque peu la discussion sur la simplicité, on devrait souligner que non seulement la modulation, mantra assommant de ralliement des critiques du “do mobile”, peut être réalisée de manière évidente sans altérations, mais est un jeu d’enfant pour tout pré-scolaire moyen (EXEMPLE 10).

Comme déjà suggéré, l’application du “do mobile” à de la musique tonale éminemment chromatique peut souvent occasionner des interactions entre l’œuvre elle-même et des aspects plus larges de la composition. Les liens étroits sont un cas particulièrement évident de cette sorte de chose, mais il en a d’autres. Dans l’EXEMPLE 11, les mes. 9 et 11 montrent la répétition par Bach du mot “unaussprechlich” (indicible, inexprimable) sur deux septièmes diminuées, la première en do# mineur, la deuxième en fa# mineur. En chantant ces deux accords sur les syllabes correspondantes, nous constatons que la 7è diminuée est bien plus qu’un entassement de tierces mineures. C’est un élément contrapuntique dont l’analyse (et heureusement la notation) confère à chacun de ses composants une directionnalité très spécifique dans la conduite des voix.

Pour les détracteurs du “do mobile”, le baroud d’honneur est la confrontation à la musique atonale. Par sécurité, une partie du sens que le “do mobile” est absolument et totalement inadéquat pour ce répertoire vient de l’ignorance par ses critiques du contexte historique, et au contraire de la notion évidente que ce qui n’est pas atonal doit être soit majeur, soit mineur (conception chauviniste tant du point de vue historique que culturel).

En tout cas, avant de tenter la suggestion que le “do mobile” est en fait le système idéal pour aborder la musique atonale, je dois m’en référer à la préface d’un manuel largement utilisé au sujet de ce répertoire, le Modus Novus de Lars Edlund. Page 15, il écrit :

“Du point de vue méthodologique, il n’y a pas de risque de grand danger parce que la tendance instinctive de l’élève est de lire les motifs des mélodies en majeur/mineur, ou de les ressentir ainsi. Si les élèves veulent seulement s’habituer aux fréquentes “mutations” entre ces motifs, cela améliorera leur habitude de lire la musique en dépit ce sens tonal majeur/mineur. Au fur et à mesure de l’expérience, le besoin en disparaîtra.”

Tout cela paraît bien beau d’un point de vue psychologique, dans la mesure où on ne commet pas l’erreur de nier l’expérience de l’élève. Par sécurité, Edlund paraît ne pas savoir qu’un élève pourrait avoir l’expérience de formes de tonalité non basées sur les systèmes majeur/mineur comme tout le monde depuis 1600, ou par des non-Européens à la différence de lui. De la même manière, il semble aveugle à la possibilité très importante que, en entonnant une note comme “do”, on puisse très bien l’isoler mentalement de son échelle, mais pas (et il y a un monde de différence !) de sa “tonalité” majeure.

Mais l’implication générale, notamment que deux notes distantes d’un demi-ton, même chez Pope Gregory que Pierre Boulez, pourraient favorablement se chanter mieux comme “mi-fa” qu’incorrectement comme, disons, un ton entier dodécaphonique (en particulier si “mi-fa” aide à fixer les notes en tête) semble bon. L’usage par Edlund du terme “mutation” est lui aussi intéressant dans la mesure où c’est précisément le même terme, “mutatio“, que nos vieux amis du Moyen Âge et de la Rennaissance employaient pour décrire le mouvement d’un hexacorde à un autre. J’aime imaginer qu’Edlund ne le savait pas, mais je présume qu’il devait avoir plutôt choisi de “zapper” l’information. À mon avis, ce mot devait lui venir de sa méditation sur la musique. De Guido d’Arezzo à Lars Edlund la route est longue, mais elle existe !

Laissons là Edlund. L’EXEMPLE 12 montre une mélodie de Webern comme je l’enseigne. Il y a clairement place pour une solmisation alternative, mais ce que vous voyez là a fonctionné pour moi, et pour certains de mes étudiants quand je l’ai mis au point. Deux choses sont intéressantes : les 8 premières notes pourraient clairement venir d’une échelle de ré mineur (il y a même un arpège descendant). Le fait que le passage, pour moi du moins, ne sonne pas du tout comme du ré mineur montre que mon propre sens tonal est conditionné par plus que la palette des hauteurs. Remarquez aussi que le nom d’une note altérée (le si bémol à la fin de la ligne 2) montre que je l’entends comme un la#, peut-être parce que le si bécarre implicite fait partie de l’octave mi-mi donnée par la tonalité. Que diraient les puristes de l’atonalité ? Puis-je penser une grille acoustique mi-si bémol-mi sans incursion instantanée dans le ton de mi majeur ? Cela pourrait-il être le “do fixe” des acharnés incapables d’entendre autrement ?

“Do fixe”

Le “do fixe” se pique d’être parfait pour la musique atonale. Donc, par voie de conséquence logique, pour tout ce qui l’a précédée. La réalité claire, c’est que le “do fixe” est également inadéquat pour toute musique. Le problème fondamental est qu’en évitant toute sorte d’analyse au sujet de la lourde tâche d’identifier les lettres-noms, le “do fixe” nie la présence de la moindre syntaxe compositionnelle, fût-elle la plus rudimentaire. En fermant l’oreille à la notion que notre perception est déterminée par le contexte à plusieurs niveaux, les avocats du “do fixe” cherchent à suggérer que leur méthode est universellement applicable. En supprimant toute notion de contexte, ils sont arrivés à la certitude fausse que leur méthode est également représentative de tous les contextes, alors qu’en vérité elle n’en représente aucun. C’est le même genre de logique tordue qu’a produite un autre cul-de sac pédagogique bien connu, celui des “tests auditifs” où il faut produire sur demande divers intervalles. Si “déni” (N.D.T.: jeu de mots anglais, en changeant la 1ère lettre de “génial”) est un terme trop fort, toutefois on peut dire que le lien entre le “do fixe” et l’expérience musicale actuelle est certainement ténu à souhait, se limitant, comme je l’ai suggéré plus haut, à des altérations libres dans des échelles de do majeur (N.B.: pas des “armures” de do majeur !)

3) Lecture des clés & transposition

La lecture des clés et la transposition réservent à l’utilisateur du “do fixe” des difficultés majeures. D’abord, une distinction claire doit être faite entre l’usage de la voix et celui d’un instrument dans la mesure où, même mineurs, des savoir-faire différents entrent en œuvre. Il faut donc prendre en considération quatre domaines qui s’imbriquent :

– la lecture vocale des clés

– la transposition vocale

– la lecture instrumentale des clés

– la transposition instrumentale.

– Lecture vocale des clés. Les signes de notation doivent constamment être traduits en noms de notes. Le choix des clés standard évite le fait que de beaucoup plus nombreuses qu’elles sont effectivement employées au fil de l’histoire. Mais même selon la limite actuelle à 4 clefs (ou non, si cela peut être le cas), le rôle des noms en “do fixe” est hautement problématique, parce que la relation entre la syllabe choisie et la hauteur est toujours ambiguë.

– Transposition vocale. L’EXEMPLE 13 montre le folk-song anglais Lovely Joan (cf. la Fantasia on Greensleeves de Vaughan Williams). L’œuvre est écrite en ré dorien. Qu’est-ce qui arrive si un étudiant de “do fixe” veut la monter, disons d’une tierce mineure, en fa dorien ? Va-t-il changer les notes vers la nouvelle tonalité, ou simplement monter le ton sans transposer les notes ? Dans la seconde hypothèse, le résultat final sera que ce qui est écrit ré, il doit maintenant l’appeler “fa”. Est-cela, le “do fixe” ? Peut-être va-t-il essayer d’imaginer une clé de fa. Dans le premier scénario, le système complet en “do fixe” nécessite une transposition qui ne peut se justifier que partiellement par le prétexte que “la hauteur absolue est impraticable”. Comme l’utilisateur du “do fixe” est tellement esclave de symboles visuels, il ne peut pas admettre que, effectivement, son “do” (ou “ré”, dans ce cas) s’est déplacé.

– Lecture instrumentale des clés. Ce n’est qu’une extension de la situation vocale, compliquée par ce qui est sans doute considéré par beaucoup comme le défi central : comment faire sortir des sons d’une machine ? Un tel défi, même intéressant d’un point de vue technique, est sans rapport avec la question du “do fixe”. De nouveau, les syllabes du “do fixe” n’ont pas de lien avec le processus. Comme décrit plus haut, médiatisée, la prestation instrumentale a été élevée au statut de réel “pain quotidien”, véritable marque de fabrique du vrai musicien. Hélas pour le convive du “do fixe”, la course principale est perdue.

– Transposition instrumentale. Les absurdités qui émergent dans la transposition vocale deviennent ici encore bien plus évidentes, dans la mesure où toute idée d’énoncer les syllabes “do fixe” posent d’emblée la question du dilemme d’avoir à représenter soit le signe écrit soit la hauteur sonore. Je n’en connais pas assez sur le “do fixe” pour dire comment ce problème est résolu, mais il me semble que de toute manière les syllabes doivent être plus encombrantes qu’utiles. Peut-être pourrait-on mieux en sortir simplement en balançant par-dessus bord toute la question du “solfa” en bloc. Cela, je le redoute, c’est ce que la plupart des étudiants “qui réussissent” finissent par faire. Retour à Shangri-la-la.

“Do mobile”

– Lecture vocale. À l’origine, la lecture des clés servait à éviter de devoir ajouter des lignes aux portées. En “do mobile”, l’approche est aussi simple qu’ancienne : simplement donner le nom à la 1ère note, puis en route ! Que vous chantiez un “la” ou un “do” est immatériel, et le fait de savoir quelle hauteur vous chantez est, elle aussi, immatérielle. Si un étudiant a beaucoup plus d’expérience dans une certaine clé que dans les autres, ce qui est presque toujours le cas, il faut être très prudent avec les altérations.

– Transposition vocale. Comme le “do mobile” n’est lié à aucun concept de hauteur absolue, la transposition n’est déterminée par rien de plus que la capacité physique de chacun à produire les notes.

– Lecture instrumentale. Comme le “do mobile” est un système relatif, les noms disent tout ce qu’il faut savoir pour entreprendre la transposition, disons au clavier. De nouveau, il faut se poser la question de savoir qui, aujourd’hui, a besoin de faire cela, et jusqu’à quel point le problème en lui-même fait partie intégrante de la formation plus qu’une réponse à un besoin que la plupart des musiciens rencontreront dans la vie réelle. Il est facile de dire que c’est important; la question réelle est de savoir si c’est assez important.

– Transposition instrumentale. Cf. supra. En chantant les syllabes du “do mobile” pendant qu’on joue, et en appliquant les principes selon lesquels les demi-tons sont situés, tous les musiciens novices peuvent s’y mettre et jongler rapidement avec les échelles et les modes, à partir de n’importe quelle note. Cela s’applique dès les premiers pas, en cultivant l’imagination auditive. En outre, plus la demande dans ce domaine devient sophistiquée, plus j’acquiers la conviction que l’adresse ne répond plus à un besoin considérable, voire à plus aucun besoin du tout.

4) Enharmonie

Un autre domaine où le “do fixe” se heurte à la perception, c’est l’échange enharmonique. L’EXEMPLE 14 est le début de la “Marche funèbre” de la sonate pour piano op. 26 de Beethoven. La pièce commence en la bémol mineur, module vers do bémol majeur, point auquel la notation passe en si majeur. À la mesure 8, la ligne supérieure effectue un saut de quarte suraugmentée de do bémol jusqu’au 5è degré de de do bémol (sol bémol), mais noté fa #. Vraisemblablement, le chanteur “en do fixe” est obligé d’appeler la note “fa”. Du point de vue “do mobile”, on ne peut que s’émerveiller du niveau d’endoctrinement nécessaire pour se convaincre que “fa” est la dominante. Pour la satisfaction des fans les plus orthodoxes de la hauteur absolue, il est aussi d’un certain intérêt de remarquer que le piano de Beethoven était environ ½ ton plus bas que le standard actuel de 440 Hz (cf. Rosamond E.M. Harding, The Pianoforte : its history traced to the Great Exhibition of 1851, 2nd ed., 1978, p.213 – A somewhere between 415 & 427.7). Alors, qu’appelle-t-on un do double bémol ?

Maintenant, osons prétendre un instant que le supposé “do-fixe-iste” écoute la pièce, plutôt que de regarder la partition. Comptant avec l’expérience de l’oreille (peut-être dans le cadre d’un test de dictée mélodique) opposée à celle de l’œil, on voit (ou plutôt, “on entend”) que la fin se dissout simplement, dans la mesure où l’auditeur va immanquablement s’en référer à la quinte comme “sol”. Système où les informations visuelle et auditive aboutissent à des conclusions opposées, le “do fixe” est littéralement insensé. Qui plus est, il est malhonnête au sujet de la nature de l’expérience musicale.

“Do mobile”

En “do mobile”, les décisions au sujet de ce qu’on appelle notes se basent sur l’analyse, pas sur la notation. Le soutien de cette approche, si nécessaire, vient d’une source particulièrement intéressante intitulée Harmony & Voice Leading (Harmonie et Conduite de la Voix), de Aldwell & Schachter, manuel de plusieurs cours de niveau universitaire. Dans le chapitre sur la Sixte Napolitaine (N.D.T.: 1er renversement de l’accord parfait sur le 2è degré baissé), ils écrivent :

“Donc, les compositeurs adoptent parfois une notation enharmonique : en sol bémol majeur, par exemple, ils peuvent l’écrire si bécarre, ré bécarre, sol bécarre au lieu de do bémol, mi double bémol, la double bémol. Pour comprendre de tels passages il faut se guider au son, pas à la disposition visuelle.”

On appréciera combien les professeurs en “do fixe” réalisent le caractère subversif de ce conseil.

L’exemple de Beethoven comporte un échange enharmonique sans changement de la fonction harmonique. Les EXEMPLES 15 & 16 montrent deux exemples où l’échange est lié à un sommet harmonique dramatique. Dans le premier, extrait d’un Lied de Schumann, la tonique de la bémol majeur devient médiante de mi majeur. Le “do mobile” chante “do-mi” en sons répétés. Contrairement au procédé de Schumann, à la fin du pont de All the Thigs You Are, de Jerome Kern, le Sol # (“mi”) devient la bémol (“do”). Il est difficile d’expliquer à quelqu’un qui emploie de manière irresponsable un système de “do fixe” simplement ce que le chanteur en “do mobile” ressent en changeant les noms de cette manière. Les sceptiques doivent simplement accepter qu’il puisse y avoir une réponse affective, psychologique et peut-être même physiologique à l’articulation verbale du “mouvement” d’une note.

5) Intonation & Tempérament égal

“Do fixe”

Un aspect suivant des difficultés systémiques du “do fixe”, c’est la sensation qu’il est particulièrement adapté au tempérament égal, et donc à même d’exercer des droits spéciaux en matière de musique contemporaine. Que la première partie de ce sentiment soit supportable et particulièrement louable fait débat, mais il semble plus que probable que l’assertion en elle-même dérive d’individus dont le premier contact avec la pratique musicale s’est fait via d’un instrument, en particulier le piano. Parce que le piano est pratiquement le moins flexible de tous les instruments en matière d’intonation, ces limites établissent nécessairement une ligne de base, ou commun dénominateur, quand le piano est présent. Mais quand il ne l’est pas, c’est une autre histoire. Pour les chanteurs, les violonistes et vraiment la majorité des instrumentistes autres que pianistes, la notion que l’usage d’un système d’accord est analogue au choix parmi une ensemble de plats dans un menu (tempérament égal, juste, accord au quart de comma, Werckmeister 3; mon synthétiseur Kawai K-11 présente 55 tempéraments plus la transposition, en effleurant un ou deux boutons !) est bassement absurde (cf. J. Murray Barbour, Tuning and Temperament: a historical survey [Accord et Tempérament : survol historique], p.199 ff, sous “Present Practice”)

En réalité, l’invocation du tempérament égal à la défense du “do fixe” se résume à guère plus qu’une variante de l’antique shibboleth, et représente une vaine tentative d’ériger en vertu la rigidité d’un système en le partageant avec la rigidité d’un autre. Les EXEMPLES 17 & 18 montrent deux courts passages qui furent cités comme preuves par le professeur de l’U. de T. s’en référant au passé, que seul le “do fixe” peut diriger la musique de ce siècle. Mais en repensant à la préface de Modus Novus, nous voyons que l’assertion est sans intérêt. Bien que plusieurs solmisations aient été rendues possibles par la méthode du “do mobile” (j’en ai fourni une pour chaque exemple), c’est la grande flexibilité du “do mobile” qui en fait un outil plus puissant pour pratiquer la musique contemporaine que le “do fixe” pourrait l’être.

Et même si le titre de “tempérament égal” n’était pas creux, considérez combien, par conséquence, le “do fixe” disparaîtrait avec lui. Tout chanteur musicalement sensible pourra vérifier par expérience directe que, en chantant une échelle chromatique en tout ou en partie, il est évident que certains demi-tons sont plus grands que d’autres. Dans les jours avant le piano, avec son échelle d’accord “standard, qui couvre toute l’étendue”, c’était un lieu commun que la grandeur des demi-tons dépendait du contexte. Et bien que ce fait ait été largement diffusé il y a plusieurs siècles, c’est toujours un fait que quand un piano n’est pas dans les parages pour imposer son tempérament standard, l’accord devient une affaire bien plus souple que la racine 12ème de 2.

“Do mobile”

Les EXEMPLES 19 & 20 illustrent le grand demi-ton dans son biotope naturel. Le premier est tiré de l’air de Chérubin, où la ligne chromatique ascendante de “mi” à “sol” est répétée de “ré” à “fa”. L’usage, par Mozart, de ré bémol plutôt que do dièse non seulement reflète la symétrie séquentielle de la ligne, mais détermine aussi la position du grand demi-ton au centre de la montée. Du point du vue du chanteur, cette compréhension du grand demi-ton est cruciale pour corriger l’intonation. Pour un adolescent survolté comme Chérubin, cette démonstration sophistiquée de l’emploi du grand demi-ton est résolument impétueuse, et peut-être Mozart a-t-il composé la ligne délibérément de manière à dépeindre plus nettement le caractère de Chérubin.

Le procédé contraire se voit à l’exemple 20, dans lequel la notation ne reflète pas la construction symétrique de la ligne. De nouveau, la raison est la nécessité de montrer la position du grand demi-ton. Donc, là où la descente do – si – si bémol – la de la mesure 6 pourrait sans doute avoir été suivie, à la mesure 14, par si bémol – la – la bémol – sol, le compositeur choisit au contraire d’employer un sol dièse. La raison est que la, c’est la dominante de l’échelle qui ne crée pas, dans des conditions normales, de demi-ton chromatique (c’est-à-dire utilisant le même nom) sous lui. Une autre façon de voir cela, est de dire que la bémol est plus bas que sol # et, dans ce contexte-ci, il sonne simplement mal. Bien sûr, toute cette discussion suppose un niveau de perception qui peut dépasser le niveau de certains lecteurs. Quoi qu’il en soit, le “do mobile” laisse au moins de la place pour le développement de l’oreille vers ce niveau. Le “do fixe”, par contre, et son frère l’inquiétant “tempérament égal” restent obstinément silencieux du début à la fin.

6) Développement de l’oreille

Vu que le système du “do fixe” n’a pas de base au niveau du savoir, l’emploi des syllabes “do fixe” n’offre qu’un renforcement mental, ou redondance perceptive. C’est précisément ce type de redondance qui est à la base non seulement de l’acquisition du langage (parallèle étroit à ce dont il est question ici), mais de l’apprentissage lui-même. Finalement, le “do fixe” n’a aucune base dans aucun processus musical, sinon l’aptitude non-critique de renvoyer à quels noms de lettres apparaissent à un moment donné sur la page. Ce serait un grand point de départ pour un ordinateur optico-sensible, mais non pour l’être humain. Une fois encore, il est difficile d’échapper à l’idée que le “do fixe” vise à cerner l’imagination humaine comme une sorte de “fausse machine”.

Dans le système du “do mobile”, il y a souvent plusieurs ensembles valides de syllabes possibles. Un exemple simple est l’usage du fa# en do majeur : est-ce “fi”, ou bien “ti” dans le ton de la dominante ? Les deux réponses peuvent être correctes, selon les proportions, le rythme, etc… Mais un autre facteur critique dans ce procédé est la perception de la personne en train de chanter. Le “do mobile” non seulement peint le chanteur dans le tableau, mais il lui permet de tester plusieurs solutions, différentes analyses et différents points de vue, peut-être au fil de plusieurs années. Quelque chose comme le fait de regarder plusieurs aspects d’une pierre précieuse. C’est peut-être de cela qu’il s’agit quand on parle de vivre longtemps avec un morceau. Le “do mobile” est un système qui accentue la possibilité d’épanouissement personnel en tant que musicien.

7) Considérations de parcours

À raison d’une seule heure de cours par semaine s’étalant sur deux années de 26 semaines chacune, moins 8 heures pour les examens, l’étudiant standard universitaire a un grand total de 44 heures pour se former l’oreille (Ce calcul représente la situation à l’Université de Toronto). Il faut se demander si, pour beaucoup, c’est vraiment suffisant pour faire quoi que ce soit. D’un autre côté, il peut y avoir un léger doute que, vu le laps de temps disponible, le “do mobile” donnera des résultats meilleurs que le “fixe”. Une raison en est que dans le système du “do mobile”, une distinction claire est faite entre l’information auditive et visuelle, de sorte que les exercices peuvent être prévus pour s’adresser de façon organisée et coordonnée.

Deuxièmement, vu que le “do mobile” se base sur les aptitudes cognitives de l’oreille et non de l’œil, et qu’il ne présuppose pas de prédominance d’une hauteur absolue, l’étudiant peut travailler ce qu’il veut où il le veut (manière plutôt élégante de dire que, comme les gens ordinaires, l’étudiant peut aller de l’avant et chanter). C’est l’usage des noms de solmisation qui change qualitativement l’expérience. Troisièmement, en se familiarisant avec l’usage de noms précis pour des images auditives précises, l’étudiant développe une capacité cognitive puissante dans le respect de l’élocution et de la transcription, jusqu’à être capable de rechanter une pièce inconnue, ou même un morceau connu ; la solmisation est une étape déterminante pour être capable de le mettre par écrit. C’est pour cette raison que le “do mobile” devrait servir de base des cours de dictée tant que de lecture à vue et de formation de l’oreille.

Le “do fixe” n’a rien à proposer à cette discussion. Vu qu’il présuppose un modèle de notation, il est inutile pour la dictée. Le seul point sur lequel une défense du “do fixe” ait une arme pour la dictée, c’est la hauteur absolue, abandonnée depuis longtemps par ses supporters. En tout cas, l’attrait de la hauteur absolue a toujours été une forme de pédagogie “cache-misères”. Pour l’immense majorité des étudiants, il n’y a pas de signe qu’il soit accessible, comme c’est le cas pour tout aspect musical qui s’oppose à l’utilité comme une chimère. Le “do fixe” est un système difficile, mais pour toutes les mauvaises raisons. Relégué par des circonstances malheureuses jusqu’au résultat que les étudiants universitaires ne sont pas des enfants (de nouveau, merci à mon collègue de l’U. de T.), les tenants du “do fixe” ont imprudemment créé une ligne de démarcation élitiste, basé sur l’erreur pédagogique fondamentale la pire de toutes vis-à-vis de la mémoire des hauteurs et les relations tonales, typiquement contraire à l’expérience. De plus, il est intéressant de remarquer l’erreur de conception du public, que l’”oreille absolue” est un indice irréfutable de musicalité, alors qu’en réalité elle peut ne représenter qu’un peu plus qu’une variante du phénomène du “savant idiot”. Il est dommage que le “do fixe” (preuve irréfutable que l’oreille absolue est non pertinente) ait contribué à déconnecter ce que nous faisons des aspirations, et finalement de l’intérêt, des “gens ordinaires”.

Dernière étape du parcours : le cas où l’on passe d’un système à l’autre, vu que les étudiants viennent d’une variété tellement grande d’origines. Selon mon expérience, il est plus facile de passer du “do fixe” au “mobile” que l’inverse. La raison est simplement que, comme le “do fixe” n’est pas un système dans la mesure où il ne fait nullement appel au processus cognitif et n’apporte rien au développement de ce processus, il est clairement simple de le mettre tout bonnement de côté. Avec quelques heures de travail, même ceux qui ont l’impression d’avoir appris le “do fixe” découvriront avec soulagement qu’il peut être sabordé à tout moment.

4e PARTIE – CONCLUSION

Peut-être le but central de tout enseignement, musical ou autre, est-il de produire des étudiants capables de penser et d’agit par eux-mêmes. C’est pour cela qu’heures après heures sont consacrées à l’analyse, la mémorisation, la discussion, le débat et la simple réflexion. Dans les programmes musicaux universitaires, un des grands objectifs est le développement des outils d’analyse, avec l’espoir que de tels outils enrichissent tous les aspects du travail d’un musicien depuis l’enseignement, la direction, jusqu’à l’esprit critique.

Le principal avantage du système du “do mobile” est sans doute qu’il contribue et renforce d’autres formes d’analyse ; en effet, le simple choix de quelles syllabes employer est analytique en soi. De plus, l’expérience montre que les musiciens utilisant le “do mobile” développent une mémoire musicale prodigieuse. C’est très surprenant, dans la mesure où le fait de chanter les hauteurs d’une mélodie et de les coupler à des souvenirs analytiques déterminés crée une situation où, de fait, le chanteur utilise deux fois plus son cerveau qu’en chantant des “la-la” ou en se servant du “do fixe”.

La méthode du “do fixe” a été, c’est certain, une des grandes erreurs de calcul de l’histoire de l’enseignement musical. Si on considère l’importance de l’esprit analytique dans le développement de la musicalité, il est renversant que, pour beaucoup, l’occasion d’employer la solmisation comme outil d’apprentissage a été gaspillée dans cette terre inculte. C’est presque comme si le “do fixe” avait trouvé son chemin dans le cursus par un chemin totalement différent de celui suivi par les autres disciplines ; et en fait c’est le cas, j’en suis persuadé. Le “do fixe” vient d’un temps et d’un ensemble de conditions qui ont favorisé la production massive de musiciens qui étaient capables d’agir comme des rouages de précision dans une machine collective, un orchestre. La méthode n’a jamais été choisie pour encourager la pensée ou l’analyse, biaisée qu’elle était dès le départ vers l’alimentation de la lecture instrumentale à la hussarde, dans laquelle les étudiants “qui réussissent” étaient ceux qui terminaient musicalement comme solistes de leur instrument. Au XIXe siècle avec sa prolifération des orchestres, maisons d’opéra et auditoires d’amateurs, cela a pu être une réponse pragmatique au concours de circonstances de l’époque. Mais en 1997, les avocats du “do fixe” se retrouvèrent avec une contradiction éclatante entre le désir d’atteindre des objectifs analytiques d’une part, et de l’autre côté le recours à une pédagogie de l’oreille rétrograde basée sur le déni de précisément la même chose. Bien plus : sous le poids des “trois ténors” (en particulier Big Lucy) et d’autres développements parallèles (cf. When the Music Stops (Quand la musique s’arrête) de Norman Lebrecht : chefs, managers, et le meurtre corporatif de la musique classique), on doit se demander si, et jusqu’à quel niveau, le régiment rigide et borné des “do fixe” prépare les étudiants à un monde qui, pour la plupart, aura cessé d’exister au moment où ils seront prêts à y entrer. Peut-être quand la fumée de la mort de beaucoup de ces institutions du XIXe siècle se dissipera, verrons-nous la musique assumer un parcours plus humain, dans lequel le développement de l’esprit prédomine sur la musculation olympique de bas étage que constitue pour beaucoup l’éducation musicale aujourd’hui. Inutile de l’ajouter, c’est le “do mobile” avec ses racines dans la voix et tout son processus de perception musicale, qui peut apporter une contribution centrale à toute tendance de ce genre.

Cet article a été publié sur le site web HYPERLINK “http://www.artlevine.com” www.artlevine.com

Né en 1948, Art Levin témoigna de l’intérêt pour la musique dès l’âge de 12 secondes (détails enterrés dans le mythe). A étudié de bien des manières, dont un ARCT en théorie au Conservatoire Royal de Musique de Toronto, quelques années comme concertiste important à la guitare classique, et maîtrise en musicologie à l’Université de Toronto. Dissertation Phd, incomplète, sur la solmisation de 1475 à 1600. Enseigne depuis env. 1970 tant en privé qu’aux universités de Toronto, York et McMaster. Depuis 1986, au Conservatoire Royal, dont École Professionnelle (musique et théorie). De 2000 (env.) à 2013, au département de musique à York; a terminé titulaire, fit professeur associé, et bientôt retraité (pas seulement pour raison d’âge). A aussi étudié pendant dix ans la musique vocale d’Inde du Nord, membre fondateur (11/95) du Gamelan de Toronto, un ensemble de musique de style javanais central. A aussi flippé pour le jazz (surtout les standards vocaux) et la musique brésilienne. Donc, juste quelques petites choses. Également, depuis plus ou moins 1991, animateur de l’émission “This is Art” à la radio national canadienne (CBC), où toutes ces expériences se combinent pour produire quelque chose, ah! comme cracher dans la soupe artistique.

Traduit de l’anglais par Barbara Pissane (France) Bastien Zara et Christine Dumas (Canada) et Jean Payon (Belgique)