Relative Solmisation und Absolute Solmisation: („Bewegliches Do“ und „festes Do“) was es ist, was es nicht ist, und warum „veränderliches do“ das System der Wahl für den Musikunterricht sein sollte

Von Art Levine, Lehrer und Musikwissenschaftler

TEIL I – SYSTEMATIK

“Veränderliches do”

Das System der relativen Solmisation basiert auf dem Verständnis, dass die Bezeichnungen, die den Noten gegeben werden, als Erinnerung für den Sänger dienen, den richtigen Abstand zwischen den verschiedenen Tönen zu finden. Die Silben lauten: „do re mi fa sol la ti“. Oft wird die siebte Silbe fälschlicherweise auch als „si“ statt „ti“ wiedergegeben. Letzteres ist offensichtlich die bessere Wahl, da hier nicht der Konsonant „s“ wiederholt wird.

Das System der Dur- und Moll-Tonarten war die Sprache der europäischen Musik zwischen 1700 und 1900 und beherrscht auch heute immer noch bestimmte Strömungen der Popmusik. Darin kommt der chromatische Wechsel der natürlichen Tonart primär durch Modulation zustande, in welcher der Grundton auf eine neue Tonhöhe wechselt, oder aber durch Tonleiterfärbung, in welcher die neuen Noten lediglich dazu genutzt werden, den Charakter der vorherrschenden Tonart zu verändern, ohne eine Grundtonänderung vorzunehmen.

Die Grenze zwischen diesen beiden Vorgehensweisen ist nicht immer klar gezogen, doch das „bewegliche do“-System regt auf subtile Art zur Wahrnehmung und Analyse dieser Grenze an. Wenn Chromatik lokal bleibt, also ohne Modulation, sind die Silben der Solmisation:

- aufsteigend: do di re ri mi fa fi sol si la li ti do

- absteigend: do ti ta la le sol fi fa mi ma re ra do

Sobald Modulation im Spiel ist, wird das System zunehmend flexibel in seiner Anwendung und wie die Harmonik selbst auch zunehmend komplex.

Ein typisches Missverständnis im “beweglichen do”-System ist, dass der Grundton immer „do“ sein muss. Diese Meinung, die von vielen schlecht informierten Kritikern gerne hervorgebracht wird, ist vermutlich verantwortlich für die falsche Annahme, dass das „bewegliches do“-System nicht für „komplexe“ Musik geeignet sei. Um uns von diesem Fehlglauben zu befreien, sollten wir uns klar machen, dass im „beweglichen do“-System die Silbenbezeichnungen keinerlei Hierarchie hinsichtlich Tonleiterstufen darstellen. In anderen Worten, die Solfa-Bezeichnungen sind lediglich Erinnerungen für die Intervallbeziehungen zwischen den verschiedenen Noten. Oder anders gesagt, man muss nur die sieben bekannten modalen Tonleitern erzeugen:

| Modale Skala | Grundton (Note”#1″) |

| Ionisch („Dur“) | Do |

| Dorisch | Re |

| Phrygisch | Mi |

| Lydisch | Fa |

| Mixolydisch | Sol |

| Äolisch (“Moll”) | La |

| Lokrisch | Ti |

Wir sehen oben zum einen, dass die natürliche Moll-Tonart, also die offizielle parallele Molltonart, „la“ als ihren Grundton benutzt. Selbst für jene, die mehr oder weniger ausschließlich mit Dur- und Moll-Musik aufgewachsen sind, kann es einige Disziplin erfordern, „la“ als Grundton zu erkennen und „do“ als Mollterz dieser Tonart. Über diese zwei hinaus, elementar für die meisten Studenten, deren Erfahrungen gemäß der westlichen Tradition sich meist auf Musik nach 1700 beschränken, stellen die weiteren Modi anfangs oft noch größere Herausforderungen dar. Beispielsweise fungiert in der phrygischen Tonart „do“ als erniedrigte Sext, usw.

Ein weiterer Grund, warum es ein grober Fehler ist, die siebte Note der Dur-Tonleiter “si” anstelle von “ti” zu bezeichnen, sollte damit klar geworden sein. Die Silbe „si“ – „sol“ um einen Halbton erhöht – erscheint als der erhöhte Leitton der Moll-Tonleiter, nicht der Dur-Tonleiter. Diese Verwechslung in der Bezeichnung ist wieder einmal wohl das Ergebnis der falschen Annahme, dass in allen Tonleitern der Grundton „do“ sei. Ist er nicht und war er nie.

“Festes do”

Oberflächlich betrachtet scheint die “feste do”-Methode ein vereinfachtes Modell zu sein. Alles, was sich der Sänger merken muss, ist, dass der Ton “C” “do” ist, der Ton “D” “re”, und so weiter. Einer der vielgepriesenen Vorteile des “festen do” scheint sein Beitrag zur Entwicklung vom absoluten Gehör zu sein. Mal ganz abgesehen von der Tatsache, dass diese Behauptung nie bewiesen wurde, und ebenso abgesehen von der Verkürzung historischer Wahrnehmung, bedingt durch die Annahme von A 440 oder jeglicher anderer Frequenz als Standard, so erscheint das „festes do“-System derart voller Ungereimtheiten, dass es sich als gar kein System herausstellt.

Das Problem: was nennt man Kreuze und Bs? Geht man nach dem Prinzip der absoluten Tonhöhe, sollte jede Note ihre eigene Bezeichnung haben. Dadurch wäre „C“ „do“, „Cis“ wäre „di“ (beispielsweise), “Cisis” wäre “di-i”, “Ces” wäre “da” und “Ceses” wäre “da-a”.

Soweit ich weiß, hat nie jemand ernsthaft ein solches System oder irgendetwas in dieser Art vorgeschlagen. Üblicherweise akzeptieren die Befürworter des „festen do“-Systems eine Art Kompromiss hinsichtlich der absoluten Tonhöhe, sodass jegliches „C“, ob natürlich, erniedrigt oder mit Doppelkreuz, „do“ genannt wird. Diese Anpassung gibt jeden Anspruch auf Tonhöhen-Genauigkeit auf, den „festes do“ je gehabt haben mag – da nun „do“ tatsächlich nicht mehr „fest“ ist. Das hat vielleicht auch dazu beigetragen, dass manche Lehrer einen Rückzieher gemacht haben und nun behaupten, dass absolutes Gehör irrelevant sei. Aber mehr als das, die Nutzung derselben Silbe für mehrere unterschiedliche Töne, unter den Bedingungen auferlegt durch „festes do“, macht es unmöglich für jeden, das System sinnvoll außerhalb der einfachsten Melodie innerhalb der C-Dur-Tonleiter anzuwenden. Dieses Problem kann recht einfach isoliert werden, indem man „mi-fa“ untersucht. Im “beweglichen do”-System setzen diese Bezeichnungen immer einen Halbton voraus. Im “festes do” System können sie nicht nur E – F sein, sondern auch E – Fis und Es – Fis. Während wir die Fähigkeit gewisser Sänger nicht anzweifeln können, jede Melodie mit beliebigen Worten zu singen, wird es auch klar, dass der Nutzen der „beweglichen do“ Silben keine erkennbare oder lineare Beziehung mit den kognitiven Prozessen an sich hat.

Aber die Dinge werden umso undurchsichtiger, wenn wir uns die Tatsache vor Augen führen, dass für viele Verfechter von „festes do“, absolutes Gehör irrelevant ist. Ist dieser Flaschengeist erst mal aus der Flasche gelassen, wird der „festes do“ Nutzer mit einem Notationssymbol allein gelassen, und nichts hilft ihm bei der Tonfindung. Dass eine Herangehensweise an die musikalische Auffassung, die so offenkundig in Konflikt steht mit der Grundlage musikalischen Erlebens selbst, nämlich Klang, so viele Befürworter gefunden haben kann, weist darauf hin, dass viele Musiker, vielleicht aus einer Affinität zu Notation, vergessen haben, dass visuelle und auditive Information grundlegend verschieden sind.

Viele haben bereits den Bedarf gespürt an einem System von Gedächtnisstützen für Ton- und Rhythmus-Bezeichnungen, um die musikalische Vorstellungskraft weiterzuentwickeln und zu kontrollieren, haben viele bereits gespürt, insbesondere innerhalb jener Gruppen, die anspruchsvolle musikalische Sprachen entwickelt haben. Beispiele können in China gefunden werden (siehe die CD „Buddhist Music of Tianjin”, Nimbus NI 5416, Lied 7), in Indonesien und einigen afrikanischen Trommeltraditionen. Aber das offensichtlichste Beispiel ist Indien, wo selbst ein Durchschnittsmusiker das „Sargam“ derart perfekt beherrscht, dass er jedes Pendant in der westlichen Welt in den Schatten stellt. Auch an die Rhythmussprache – die Grundlage für das ziemlich trockene „taka taka“ – können westliche Musiker, eingeschlossen Komponisten, kaum heranreichen. Ohne Zweifel beruht ein Teil der Stärke indischer Musiker auf der Tatsache, dass die Tradition nicht auf Notation baut, sondern darauf, dass der Musiker viel mehr seinem Gehör vertrauen muss als der Abendländer. Im Westen, wo der Zugang zur Musik durch gedruckte Noten und Apparate wie das Klavier gesteuert wird, ist der durchschnittliche Geist eines Musikers schlaff geworden – oder dumm, falls man das bevorzugt. Und es ist wirklich bedauerlich, dass man vermuten muss, dass „festes do“ an diesem kollektiven Niedergang beteiligt war.

TEIL II – HISTORIE

Relative Solmisation – „bewegliches do“

Die Begriffe „bewegliches do“ und „festes do“ gehen zurück auf kontroverse Diskussion über Musikpädagogik, die vor ungefähr einem Jahrhundert in England unter der Beteiligung von John Curwen und anderen stattfanden. Da genaue Informationen hinsichtlich der Geschichte des Vom-Blatt-Singen-Systems Mangelware sowohl unter Freunden als auch unter Kritikern des „beweglichen do“ sind, fassen die folgenden Absätze die Geschehnisse kurz zusammen.

Der durchschnittliche Musikliebhaber wird mit Rodgers & Hammersteins Lied mit dem Titel „Do re mi“ („Doe, a deer“) aus dem Film „Meine Lieder – meine Träume“ (Originaltitel: „The Sound of Music“) vertraut sein. In gewissem Sinne ist diese Melodie nichts anderes als eine Reflektion des 20. Jahrhunderts Reflektion über eine Idee, die ursprünglich vor fast einem Jahrtausend ausgearbeitet wurde – 1026, wie die meisten vermuten. In diesem Jahr soll Guido von Arezzo einen Brief an Michael geschrieben haben, in welchem er den Lernerfolg seiner Schüler beschreibt, die eine bestimmte Hymne an Johannes den Täufer („Ut queant laxis“) lernen sollten. In dem Stück beginnt jede Zeile einen Ton höher. Mit diesem Lied als Gedankenstütze lernten die Gesangschüler das Memorieren der Töne, basierend auf der je ersten Silbe einer neuen Zeile. Diese Silben sind im Folgenden unterstrichen (siehe Liber Usualis, S. 1504):

Ut queant laxis, Resonare fibris, Mira gestorum, Famuli tuorum, Solvi polluti, Labii reatum

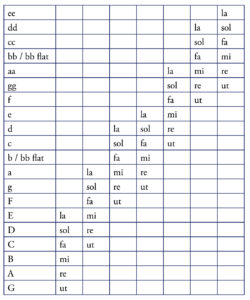

Guidos Sechs-Silben-Methode, ut re mi fa sol la, wurde die Grundlage für die „hexachordale Solmisation“, eine Gesangsmethode mit überlappenden Sätzen von jeweils sechs Noten. Dieses System war das einzige, welches in Europa in den darauf folgenden fünf Jahrhunderten und darüber hinaus bis hin zu Mozarts Zeiten genutzt wurde. Mit nur sechs Silben erfordert es einige Anpassungen, selbst wenn man eine einfache Tonleiter singen möchte. Die Natur und Technik dieser Anpassung kann auf verschiedene Art und Weise beschrieben werden, aber eine bestimmte Maxime, die immer wieder in Abhandlungen aus dieser Epoche auftaucht, ist „Mi et fa sunt tota musica“. Diese kleine Daumenregel versucht die Angelegenheit des Vom-Blatt-Singens auf ein einziges kognitives Prinzip zu reduzieren, nämlich das von Mi und Fa. Wo auch immer die beiden vorkommen, sind sie einen Halbton auseinander. BEISPIEL 1 zeigt das gesamte Repertoire der offiziellen Töne, die den Musikern im 16. Jahrhundert zur Verfügung standen, in einem „Gamut”-Diagramm (daher der englische Begriff „to run the gamut“ – die ganze Skala von … bis … durchlaufen“) von sieben überlappenden Hexachorden. Ein Musikstück mit Silben zu singen erfordert die Fähigkeit, von einem dieser Sätze zum nächsten zu kommen, wie die aufkommenden Halbtöne es erforderlich machen. Eines der bemerkenswerten Dinge des Gamut ist es, dass es das Konzept der Quintenzirkel und der damit assoziierten Modulationsschemata skizziert, indem es seine vielfältigen „uts“ auf G, C und F und ihren Oktaven erzeugt.

BEISPIEL 1 – Der Gamut. Er besteht aus sieben überlappenden Hexachorden auf G, C, F, g, c, f, gg, und zeigt die zusammengesetzten Bezeichnungen für die Töne sowie die Variabilität des Tons h / b und hh / bb. (Quelle: F. Gaffurius, Practica musicae (1496), ed. Irwin Young, S.16)

Es ist naheliegend, dass die angewandte Technik, wenn nicht von Guido selbst, so doch von seinen Nachfolgern, das System „bewegliches ut“ war. Während sich wohl viele Musiker des 20. Jahrhunderts die Köpfe zerbrochen hätten, wie man mit nur sechs Silben singen soll, hat es der Komponist im Mittelalter und in der Renaissance als intellektuelle Herausforderung empfunden, mit jeder Note zwei oder drei Bezeichnungen und damit zwei oder drei Intervalle zu finden. BEISPIELE 2a/2b & 3a,3b,3c zeigen, wie dieses System vom „beweglichen ut“ von den unbestritten besten Musikern der damaligen Zeit unterstützt wurde. BEISPIEL 2a ist ein Kanon, bei dem der zweite Sänger eine Sept tiefer beginnt. Eine einzige Zeile ist vorgegeben; der erste Sänger fährt wortgetreu fort, beginnend mit sol; der zweite Sänger wartet etwas und beginnt dann auf der Silbe la, eine Sept tiefer, und singt dieselbe Zeile. (Siehe BEISPIEL 2b für eine Auflösung des Kanons). Eine andere Art von Kompositionsweise, an das das Konzept “bewegliches ut” angelehnt ist, kann in BEISPIEL 3a nachvollzogen werden. Hier ist Josquins Kanon eine einzige Stimme, die nach einem Schlag eine Quint höher angestimmt wird. Der Kanon kann auf zwei verschiedene Arten und Weisen interpretiert werden, entweder „diatonisch“, indem die Sänger verschiedene Silben singen, jedoch dieselben Töne verwenden (siehe BEISPIEL 3b), oder aber als eine Art „echte“ Imitation, indem die Stimmen die gleichen Solmisationssilben singen, was zu einer Annäherung des Tonmaterials führt (BEISPIEL 3c).

Offensichtlich erfordert die Auseinandersetzung mit dieser Art von Musik, sowohl als Komponist als auch als Aufführender, eine Flexibilität in der Auffassungsgabe. Das geschriebene Notationssymbol hat weder eine feste Assoziation mit einer spezifischen Solfa-Bezeichnung noch mit einer bestimmten Tonhöhe.

Nach einer Phase weiterer Verfeinerung der hexachordalen Methode im 16. Jahrhundert kamen im 17. Jahrhundert erste Kontroversen auf über das Hinzufügen einer siebten Silbe. Außerdem wurden konkurrierende Zusammenstellungen von Silben beworben, wie die „Bocedisation“ und die „Bebisation“, wenn nicht gar konkurrierende Methoden. Sowohl die hexachordalen Bezeichnungen wie auch die Versetzung des „ut“, was das System vereinfachte, blieben lange Zeit fest verankert in der europäischen Musik. Hinsichtlich des Letzteren muss man sich nur vor Augen führen, dass sich das normale Modulationsschema, welches zur Tonart der Dominante oder Subdominante oder ihrer Parallelen führt – bei Bach in zahlreichen Stücken vorzufinden – sich in der Beziehung der drei „uts“ widerspiegelt. Aber Bach liefert uns noch mehr Beweise für seine Zugehörigkeit zum alten System und der Tatsache, dass er in keinerlei Hinsicht einer gegebenen Silbe eine bestimmte Bezeichnung zuordnete. Auf dem Titelblatt des Wohltemperierten Klaviers von 1722 ist zu lesen: „Präludien und Fugen durch alle Töne und Halbtöne, sowohl tertia major oder Ut Re Mi anlangend, als auch tertia minor oder Re Mi Fa betreffend“ (siehe The Bach Reader, S. 85). Bach nutzte die Solfa-Benennungen, um zwischen den später als Dur und Moll bezeichneten Tonarten zu unterscheiden. Die Begriffe, die er verwendet, gehen auf Diskussionen im 16. Jahrhundert über die Qualität der Tongeschlechter zurück, ob sie Dur- oder Mollterzen vorweisen. Für Bach konnte jede notierte Note jegliche Bezeichnung führen. Kontext und Beziehung zueinander waren alles, was zählte.

Absolute Solmisation

(„festes do“)

Vielleicht ist es unfair, eine Idee, selbst wenn man sie als krank empfindet, als einen „Unfall der Geschichte“ zu betrachten. Wie immer man die absolute Solmisation auch einschätzt, so bleibt zu sagen, dass der Gedanke, den Solmisationsnamen festgelegte Tonhöhen und Notationszeichen zuzuordnen, im 19. Jahrhundert entstand und die hauptsächliche Triebkraft von Frankreich ausging. Ich bin zwar weder Wirtschaftswissenschaftler noch Kulturhistoriker, aber ich glaube, dass ein großer Teil der Gründe für die Verbreitung der absoluten Solmisation in weiteren Bereichen außerhalb der reinen Pädagogik oder Musik-Theorie zu suchen sind, zumindest stimmt diese Theorie mit den Fakten überein.

Im neunzehnten Jahrhundert gab es eine dramatische Verschiebung im System des Mäzenatentums von Musik, eine Verschiebung ihrer wirtschaftlichen Grundlage, weg von mächtigen Oligarchien hin zu einer sich überall ausbreitenden Mittelklasse. Sowohl der Musikstil wie auch die Organisationsformen entwickelten sich korrespondierend zu dem sich verändernden Umfeld. Die Zunahme an Größe und Sensationen in Produktionen, an Größe und Anzahl von professionellen Ensembles und die Verfügbarkeit von Instrumenten und Publikationen, die für den riesigen Markt von „blutigen“ Amateuren gedacht waren, erzeugten im Ganzen gesehen ein Klima, in welchem die verkaufsorientierte Zweckmäßigkeit zum Gebot der Stunde wurde. Für den professionellen Instrumentalisten wurde eine Art des Übens nötig, die zum Ziel hatte, ein marktfähiges Produkt mit einem Minimum an teuren Proben zu schaffen. Um den Amateur zu gewinnen, hieß das Ziel Überzeugung, und jede Methode, die einen leichten Zugang zur Musik versprach, war der Unterstützung wert.

Was den Berufsmusiker mit dem Amateur verbindet, ist die Nutzung eines mechanischen Instrumentes, sei es ein Klavier, eine Geige oder anderes, als ein Medium für musikalische Erfahrungen. Auch wenn Instrumente zu einem gewissen Zeitpunkt in ihrer mythischen Vergangenheit als Erweiterung der menschlichen Vorstellungskraft angesehen wurden, so muss man wohl sagen, dass sie für viele nach und nach nicht zu einer Erweiterung, sondern zu einem Ausdruck dieser Vorstellungskraft wurden und schließlich sogar zu einem Ersatz.

Eine zweite Verbindung, vielleicht schwieriger zu diskutieren im Zusammenhang mit der Natur des Musikerdaseins und der Ökonomie des Musikmachens, war der Gebrauch der Notation. Zu einer Zeit, in der die besten Künstler und Komponisten berühmt waren für ihre Improvisationen, wurde die übergroße Mehrheit von Berufsmusikern in die Rolle von Wiederholern verbannt, zu nicht-denkenden Reproduzenten von gedrucktem Material. Die Notation selbst wurde also zu einem zweiten Medium, einer weiteren Schicht, durch die der musikalische Geist nicht nur diszipliniert (eine gute Sache), sondern auch versklavt (eine schlechte Sache) wurde.

Die absolute Solmisation war ein williger Komplize in diesem Prozess. Wie wir gesehen haben, stellt das System keine Anforderungen an und auch keine Verbindung her zu den kognitiven und „rekognitiven“ Fähigkeiten der hörenden Vorstellungskraft. Im Gegenteil, die festen Tonnamen dienten als grobe Zahl oder, je nach Belieben, als allgemeines analoges System, erdacht, um den Instrumentalisten zu informieren, welche Taste er drücken muss oder wie lange er die Saite streichen soll. Als Mittel, um die Vorstellungskraft zu trainieren, ist die absolute Solmisation ohne jeden Nutzen, aber daran hatten ihre frühen Befürworter auch kein Interesse.

Betrachtet man die gegenwärtige Situation, muss man zunächst feststellen, dass die Kräfte, die im letzten Jahrhundert diesen Prozess in Gang brachten, auch heute noch weiter wirken. Natürlich kommt heutzutage der „leichte“ Zugang zur Musik für den durchschnittlichen Musikliebhaber eher in Gestalt eines CD-Spielers als eines Klaviers daher, und mit der stetigen Abnahme von Orchestern und der Verknöcherung des kanonisierten Repertoires ist das Blattspiel möglicherweise eine weniger wichtige Fähigkeit als früher. Dennoch sorgte das Vorhandensein einiger berühmter Anhänger an einigen prestigeträchtigen Schulen, im Hinblick auf die absolute Solmisation, für einen neuerlichen Impetus.

Wie es dazu kam, ist eine Geschichte für sich. Während des 19. Jahrhunderts, in dem sich Russland wie ein kultureller Vasall Frankreichs benahm und danach trachtete, neben allem anderen, der französischen Führung auch in der Musikpädagogik zu folgen (daher die bisherigen Aktivitäten zahlreicher pflichtbewusster russischer „festes-do“-Lehrer), geschah es, dass etliche Amerikaner bei einer berühmten und hoch angesehenen Lehrerin und „festes-do“-Anhängerin mit Namen Nadia Boulanger studierten. Als diese Menschen in die USA zurückkehrten, gingen sie an eine Anzahl von amerikanischen Elite-Schulen, wo ihr Status als Komponist ihren Lehrmethoden Glaubwürdigkeit verlieh. Vielleicht sollte Madame Boulangers Reputation als Lehrerin (und sicherlich als Dirigentin und Musikhistorikerin) infolgedessen mal einer Revision unterzogen werden, aber ich glaube, dass es noch einen anderen Grund als die simple Schüler-Lehrer-Loyalität gibt, um die dauerhafte Anhängerschaft dieser ansonsten intelligenten Menschen an die absolute Solmisation zu erklären. Dieser Grund liegt in der musikalischen Sprache, die sie in ihren Kompositionen benutzen.

Wenn man generalisieren möchte, könnte man sagen, dass der musikalische Stil dieser Komponisten und vieler zeitgenössischen Kunstmusik atonal, hoch komplex und für viele unverständlich ist. Zeitgenössische Komponisten haben sich selbst aufgerieben in ihrem Kampf gegen die Vorwürfe, dass ihre sogenannte „Sprache“ wenig mehr beinhaltet als eine übertrieben verkopfte Zusammenstellung von Entscheidungen, was alles nicht getan werden darf. Auch wenn wir die Frage nach intellektueller oder philosophischer Redlichkeit außen vor lassen, bleibt bestehen, dass diese Musik höchst fordernd ist, insbesondere für Sänger, die im Gegensatz zu ihren Orchester- oder Klavierkollegen gezwungen sind, ohne mechanische Geräte auszukommen.

„Festes do“ übt offensichtlich eine Anziehungskraft auf solche Komponisten aus, die oft auch, wie erwähnt, daneben noch für Blattsing-Kurse und Musikpraxis an Universitäten verantwortlich sind. Angesichts des Fehlens einer Sprache mit irgendeiner durch Lesen erkennbaren Syntax, wie sie im Dur-Moll-tonalen System existiert, erlaubt die absolute Solmisation heimlich dem angeschlagenen Komponisten, auf einen viel kleineren Nenner von wahrnehmbarer Hinlänglichkeit zurück zu fallen, wobei der fähigste Musiker – und das trifft insbesondere auf die Sänger zu – dann derjenige ist, der am meisten einer Maschine gleichkommt, mit Lasergenauigkeit im Timing und einer perfekten Intonation, die auf der temperierten Stimmung und der Tonhöhe A 440 basiert.

Ich bitte um Entschuldigung, falls diese Beschreibung etwas schauerlich wirkt, aber mir scheint es oft, dass letzten Endes die absolute Solmisation wenig mehr verspricht als ein seltsames Zurschaustellen von Treffsicherheit, eine Demonstration, in der die Silben selbst nicht das Ergebnis eines logischen Denkprozesses sind und die Musik, um die es geht, einem intervallischen Lotteriespiel gleicht.

TEIL III – METHODISCHE FRAGEN

1) Psychologische und kognitive Aspekte

Relative Solmisation – „bewegliches do“

Was passiert, wenn man eine Melodie vom Blatt singt? In der relativen Solmisation wird jede Note entsprechend dem spezifischen Begriff von kognitiver Ökonomie, nach den Gesichtspunkten von harmonischer Struktur, Kontrapunkt u.a. benannt. Weil das System der relativen Solmisation versucht, an die früheren Erfahrungen des Musikers bezüglich verschiedener Stimmführungsgegebenheiten und anderer musikalischer Beziehungen anzuknüpfen, geben die Silben oft einen wichtigen Aspekt der Komposition selbst wieder. BEISPIELE 4, 5 und 6 verdeutlichen diesen Sinn für Ökonomie. Alle drei beinhalten Passagen mit realen Sequenzen, in der die gleiche Melodie ohne Alteration in eine andere Tonart transponiert wird. Die relative Solmisation spiegelt dieses kompositorische Hilfsmittel wider und unterstützt das analytische Verständnis dessen, was zu sehen ist, dadurch, dass der Sänger die gleichen Silben wieder benutzt.

Das System der relativen Solmisation gibt der hörenden Vorstellungskraft den Vorzug gegenüber der sehenden und der hörbaren Information gegenüber der sichtbaren. Der Prozess des Blattsingens beinhaltet die Verknüpfung einer visuellen Gegebenheit mit einem erfahrenen Körper, der schon seine Vorstellungskraft und seine Erinnerungen aktiviert hat. In einem sehr realen Sinn ist Blattsingen nichts anderes als eine fließende Abfrage von Information, mehr oder weniger das Gleiche, was beim Lesen eines gedruckten Textes geschieht. Weil die relative Solmisation weder eine visuelle Analogie voraussetzt, noch eine besondere Hierarchie der Tonhöhen (da die Tonika alles vom „do“ bis zum „ti“ sein kann), hat der Musiker die Möglichkeit, ein weites Spektrum von „re-kognitiven“ Fertigkeiten zu entwickeln. Dadurch, dass das Hören von Musik von der visuellen Repräsentanz getrennt ist, spiegelt das System der relativen Solmisation einen sehr menschlichen Aspekt des Musizierens wider. Wie anders erklärt sich die riesige Popularität des „Doe, a deer“-Liedes [aus dem Film „Sound of Music, Anm. d. Übers.] gut neun Jahrhunderte nachdem sich Guido die originalen Rechte zu dieser Idee gesichert hat?

Absolute Solmisation – „festes do“

In der absoluten Solmisation ist der Prozess des Singens scheinbar gradlinig. Man identifiziert den Buchstabennamen der Note und ordnet ihm die entsprechende Silbe zu. Die Silben korrespondieren weder mit den chromatischen Beugungen noch mit dem harmonischen Zusammenhang. Wenn man akzeptiert, dass A 440 für „la“ steht (oder auch nicht, wenn man absolute Tonhöhen irrelevant findet), singt man weiter mit einem unausgereiften Mischmasch aus Intervall-Treff-Übungen und harmonischer Vorhersage. Weil das Intervall „re-mi“ alles zwischen 0-5 Halbtönen umfassen kann, bedeuten die Namen rein gar nichts, was offensichtlich aberwitzige Ergebnisse hervorbringt.

BEISPIELE 7a/7b bringen ein bekanntes Liedchen, notationstechnisch verändert, um das Beste aus der absoluten Solmisation herauszuholen. BEISPIEL 8 zeigt mit dem Fugenthema aus Bartoks Musik für P.S. & C. auf eine etwas ernsthaftere Weise, wie wenig hilfreich die absolute Solmisation im Hinblick auf die auditiv-kognitive Entwicklung (AKA-Hörtraining) ist.

2) Brauchbarkeit für Repertoire

Relative Solmisation – „bewegliches do“

Es wird immer wieder gesagt, dass die relative Solmisation nur für „einfache“ (ohne abwertende Bedeutung) Musik geeignet sei und nicht für komplexe Musik. Sicherlich ist es ein wenig schwierig, „einfach“ in diesem Fall zu definieren. Man denkt vielleicht an das Fehlen von Modulationen und jeglicher Chromatik, vielleicht nur an eine Skala (und dann wahrscheinlich Dur, oft wird fälschlicherweise nur ein Grundton angegeben) und ein kleiner Umfang. Sicherlich will uns BEISPIEL 9 diese Sicht zeigen. Es wurde von einem Verfechter der absoluten Solmisation, Professor an der Universität von Toronto, gewählt und in einem privaten Papier in Umlauf gebracht, um zu zeigen, für welche Art von „einfacher“ Musik die relative Solmisation brauchbar ist. Erstaunlich. Das Beispiel ist schlecht gewählt, nicht zuletzt, weil es genau den Punkt weg lässt, den es zu untermauern trachtet. Selbstverständlich hätte als Beispiel für die „Evidenz“ einer vermeintlichen Unbrauchbarkeit der relativen Solmisation für komplexe Musik eben ein Stück jener komplexen Musik sein müssen, und nicht ein einfacher irischer Folksong. Etwas allgemeiner gesagt, zeigt das Beispiel eine Weigerung, die jahrhundertealte geschichtliche Tradition der relativen Solmisation zur Kenntnis zu nehmen, wenn nicht gar eine gewisse Ignoranz (immerhin war der Autor dieses Blattes Musiker und kein Wissenschaftler).

Um das Argument der Einfachheit ein wenig zu entkräften, ist es nötig festzustellen, dass die Modulation, das gebetsmühlenartig wiederholte Mantra der Kritiker der relativen Solmisation, nicht nur ohne Vorzeichen erreicht werden kann, sondern auch ein selbstverständliches Kinderspiel für das durchschnittliche Vorschulkind darstellt. (BEISPIEL 10)

Wie schon vorgestellt, kann das Anwenden der relativen Solmisation in stark chromatischer tonaler Musik zu tiefen Einblicken sowohl in das Werk, wie auch in die weiteren Aspekte der Komposition geben. Reale Sequenzen sind ein sehr klarer Fall für diese Sache, aber es gibt auch andere. Im BEIPSPIEL 11 zeigen Zeile 9 und 11 Bachs wiederholten Satz des Wortes „unaussprechlich“ auf zwei verminderten Septen, die erste ein VIId 7 in Cis-Moll, die zweite ein VIId 4/2 von Fis-Moll. Wenn wir diese zwei Akkorde mit den richtigen Silben singen, entdecken wir, dass die verminderte Sieben mehr ist als ein Stapel von kleinen Terzen. Es ist ein kontrapunktisches Ereignis, dessen Analyse (und hoffentlich auch Schreibweise) mit jeder seiner Komponenten eine ganz spezifische Stimmführungsrichtung vermittelt.

Für die Gegner der relativen Solmisation kommt die ultimative Abrechnung in der Begegnung mit atonaler Musik. Um es klar zu sagen: Teil der Idee, dass die relative Solmisation absolut unbrauchbar für dieses Repertoire ist, ist die Unwissenheit ihrer Kritiker über den geschichtlichen Hintergrund und die reichlich bornierte Vorstellung, dass alles Nicht-atonale entweder Dur oder Moll sein müsste – ein chauvinistischer Blickwinkel, sowohl in historischer als auch in kultureller Hinsicht.

Wie auch immer, bevor ich versuche aufzuzeigen, dass die relative Solmisation in Wirklichkeit das ideale System ist, um mit atonaler Musik zurecht zu kommen, muss ich aus dem Vorwort eines sehr gebräuchlichen Handbuches zu genau diesem Repertoire zitieren, nämlich aus Lars Edlunds „Novus Modus“. Auf Seite 15 schreibt er:

„Vom Blickwinkel der Methode aus betrachtet gibt es keinen Grund zur Aufregung, wenn ein Schüler Dur/moll-tonale Elemente in diesen Melodien liest oder spürt. Wenn sich die Schüler an die häufigen „Mutationen“ zwischen diesen Elementen gewöhnen, wird es anstelle des Gefühls für Dur/moll-Tonalität ihre Lesefähigkeit vorantreiben. Mit zunehmender Erfahrung wird auch das Bedürfnis danach verschwinden.“

Vom psychologischen Standpunkt aus klingt das sehr vernünftig, weil es nicht den Fehler macht, die Erfahrung der Schüler außen vor zu lassen. Offensichtlich scheint Edlund sich nicht der Möglichkeit bewusst zu sein, dass ein Schüler auch Erfahrung mit Musik haben könnte, die nicht auf dem Dur/moll-tonalen System basiert, so wie alles vor 1600 oder auch Musik, die nicht von weißen Europäern stammt, wie er einer ist. Gleichfalls schein er blind zu sein für die wichtige Möglichkeit, dass derjenige, der eine Note mit „do“ intoniert, vielleicht eine Dur-Tonleiter im Kopf hat, aber – und da liegen eben Welten dazwischen – nicht die entsprechende Dur-Tonart. Aber die Grundidee, nämlich dass zwei Noten, die einen Halbton auseinanderliegen, egal ob bei Papst Gregor oder bei Pierre Boulez, besser mit „mi-fa“ gesungen werden als, sagen wir, fälschlicherweise mit einem Ganzton, ist gut – insbesondere wenn „mi-fa“ einem hilft, die Töne im Kopf zu behalten. Beachtenswert ist auch der Ausdruck „Mutation“, den Edlund gebraucht, denn es ist derselbe, den unsere alten Freunde aus dem Mittelalter und der Renaissance gebrauchten, um die Bewegung von einem Hexachord zum anderen zu beschreiben. Ich liebe den Gedanken, dass Edlund das nicht wusste, obschon ich natürlich eher glaube, dass er es wusste, als dass er diese Information vorsätzlich zurückgehalten hätte. In meiner Fantasie kam ihm dieser Ausdruck in den Sinn, während er über die Musik meditierte. Ein langer Weg von Guido d’Arezzo bis Lars Edlund, aber hier ist er.

Zum Stichwort Edlunds bietet das BEISPIEL 12 ein Lied von Webern an, das ich in meinem Unterricht nutze. Dort gibt es viel Raum für alternative Solmisation, aber was man dort sieht, funktionierte für mich und einige meiner Studenten, als ich es ausgearbeitet habe. Ein paar interessante Punkte: die ersten acht Töne könnten einer d-moll Skala entstammen (es gibt sogar ein absteigendes V4/3 Arpeggio). Die Tatsache, dass diese Passage, für mich zumindest, kein bisschen nach d-moll klingt, zeigt, dass mein eigener Sinn für Tonalität von anderen Dingen konditioniert ist als von den reinen Tonhöhen. Bemerkenswert auch, dass der Name einer erniedrigten Note – das b am Ende der Zeile 2 – in meinen Ohren nach ais klingt, vielleicht, weil das implizierte h integraler Bestandteil der E-e Oktave wäre, die in der Melodie zu sehen ist. Was würden die Wächter der Atonalität sagen? Darf ich mir überhaupt einen akustischen Rahmen von E-h-e vorstellen, ohne direkt in E-Dur zu verfallen? Könnte es sein, dass die Verfechter der absoluten Solmisation sich einfach nur nicht vorstellen können, dass es andere Arten zu hören gibt?

Absolute Solmisation – „festes do“

Die absolute Solmisation ist stolz darauf, dass sie perfekt für atonale Musik geeignet ist und für alles, was davor kam. Die blanke Wahrheit ist, dass die absolute Solmisation für jede Art von Musik gleichermaßen ungeeignet ist. Das grundlegende Problem ist, dass, selbst wenn man jede Art von Analyse außer der langweiligen Identifizierung von Tonnamen weglässt, die absolute Solmisation das Vorhandensein irgendeiner kompositorischen Syntax bis auf wenige Rudimente einfach ausblendet. Es braucht schon taube Ohren, um sich der Erkenntnis zu verweigern, dass unsere Wahrnehmung von Zusammenhängen auf verschiedenen Ebenen bestimmt ist, und die Anwälte der absoluten Solmisation wollen suggerieren, dass ihre Methode universal anwendbar ist. Weil sie jede Idee von Kontext unterdrücken, sind sie dem Irrglauben erlegen, dass ihre Methode alle Kontexte gleichwertig repräsentiert, wobei sie in Wahrheit kein einziger repräsentiert. Es ist die gleiche verdrehte Logik, die eine ähnliche pädagogische Sackgasse hervorgebracht hat, nämlich diese „Gehörbildungs-Tests“, bei dem man verschieden Intervalle auf Befehl singen muss. Vielleicht ist „Verweigerung“ ein zu starker Begriff, aber die Verbindung zwischen absoluter Solmisation und der heutigen Musikerfahrung bleibt bestenfalls dürftig und, wie ich weiter oben schon sagte, beschränkt auf die vorzeichenfreien Melodien der C-Dur-Skala – nota bene nicht mit C als Grundton.

3) Notenlesen in verschiedenen Schlüsseln und Transponieren

Sowohl das Notenlesen als auch das Transponieren werden dem Benutzer des “festen do” größere Schwierigkeiten bereiten. Zuallererst sollte klar unterschieden werden zwischen dem Gebrauch der Stimme oder dem eines Instrumentes, da sie verschiedene Fähigkeiten verlangen. Deshalb müssen wir vier sich überschneidende Felder beachten: i) das Notenlesen mit der Stimme: ii) vokales Transponieren; iii) das Notenlesen mit dem Instrument; iv) instrumentales Transponieren.

i) Das Notenlesen mit der Stimme. Es ist notwendig, dass die Notationssymbole die ganze Zeit in Buchstabennamen übersetzt werden. Die Wahl von Standardschlüsseln umgeht die Tatsache, dass im Laufe der Jahrhunderte tatsächlich viel mehr als diese verwendet wurden. Aber sogar wenn man sich auf die vier üblichen Schlüssel beschränkt (oder gegebenenfalls auch nicht) ist die Rolle der “festen” Solmisationssilbennamen höchst problematisch, weil die Beziehung zwischen der gewählten Tonsilbe und der Tonhöhe immer mehrdeutig ist.

ii) Vokales Transponieren: BEISPIEL 13 zeigt das englische Volkslied Lovely Joan (siehe Vaughan Williams Fantasia on Greensleeves). Die Liedmelodie steht in d-dorisch. Was passiert, wenn Studierende des “festen Solmisationssystems” sie, sagen wir mal, eine kleine Terz aufwärts transponieren wollen nach f-dorisch? Verändern sie dann die Solmisationssilben, um sie an die neue Tonhöhe anzugleichen, oder verschieben sie einfach die Melodie, ohne die Namen zu verändern? In ersterem Fall ergibt sich, dass sie immer noch auf ein d schauen, es nun aber “fa” nennen. Ist das mit “festem do” gemeint? Oder vielleicht üben sie, sich einen Bassschlüssel vorzustellen? Beim zweiten Szenario erleidet das ganze System des “festen do” einen größeren Erdrutsch, der nur teilweise zu retten ist, indem man sich auf die Klausel “die absolute Tonhöhe ist irrelevant” beruft. Weil der Benutzer des “festen do” so unlösbar an visuelle Symbole gebunden ist, kann er nicht zugeben, dass sich in Wirklichkeit sein “do” – oder “re” in diesem Fall verschoben hat.

iii) instrumentales Notenlesen: Dies ist nur eine Erweiterung der vokalen Situation, dadurch verkompliziert, was von vielen wahrscheinlich als zentrale Herausforderung angenommen wird, wie man die Klänge aus einer Maschine produziert, nämlich dem Instrument. Solch eine Herausforderung, wie interessant auch immer vom technischen Standpunkt aus gesehen, spielt keine Rolle für die Fragestellung des “festen do”. Wieder weisen die “festen” Solmisationssilben keine Verbindung mit dem Vorgang auf. Wie vorher beschrieben: die vermittelte, instrumentale Aufführung wurde in den Status der wirklichen “Kernpunkte” gehoben, das vermeintlich wahre Markenzeichen eines echten Musikers. Leider fehlt der Hauptgang des Menüs beim Genießer des “festen do”.

iv) Instrumentales Transponieren: Die Unsinnigkeiten, die beim vokalen Transponieren aufkommen, werden hier noch offensichtlicher, weil jegliches Vorhaben, die “festen” Solmisationssilben anzuwenden, sofort über das Dilemma stolpert, dass sie entweder das geschriebene Symbol oder die klingende Tonhöhe darstellen müssen. Ich weiß nicht genug über die “festen” Solmisationssilben, um sagen zu können, wie das Problem gelöst wird, aber es scheint mir, dass die Silben, egal wie, mehr eine Last als eine Hilfe sein müssen. Vielleicht ist man besser dran, wenn man das ganze Solmisationszeug fallen lässt. Und ich schätze, zu diesem Schluss kommen auch die meisten “erfolgreichen” Studenten. Zurück ins Paradies der Träume.

Das “bewegliche do”

i) Das Notenlesen mit der Stimme: Unterschiedliche Notenschlüssel wurden ursprünglich dazu benutzt, um Hilfslinien zu vermeiden. Beim “beweglichen do” ist der Zugang genauso einfach wie alt: Man muss nur die Solmisationssilbe der ersten Note erkennen und los geht’s. Ob man nun ein A singt oder ein C ist unerheblich, und genauso unwichtig ist es zu wissen, welche Tonhöhe man gerade singt. Wenn ein Student mehr Erfahrung mit einem bestimmten Schlüssel hat als mit anderen, wie es fast immer der Fall ist, wird er umso mehr auf Vorzeichen achten müssen.

ii) Vokales Transponieren: Da das bewegliche Solmisationssystem nicht an irgendein Konzept von absoluter Tonhöhe gebunden ist, wird das Transponieren von nichts anderem beeinflusst als der eigenen körperlichen Fähigkeit, die Noten zum Klingen zu bringen.

iii) instrumentales Notenlesen: Da das “bewegliche Solmisationssystem” ein relatives Bezugssystem ist, sagen einem die Namen der Solmisationssilben alles, was man wissen muss, um, sagen wir auf einer Tastatur, zu transponieren. Wieder muss man fragen, wer das eigentlich tun muss, und in welchem Ausmaß das Problem selbst ein Produkt beim Erstellen eines Lehrplans ist und eigentlich nicht die Antwort auf ein Bedürfnis, das ein Großteil von Musikern im wirklichen Leben beschäftigt. Es ist leicht zu sagen, dass etwas wichtig ist; der wirkliche Kernpunkt des Themas ist, ob etwas wichtig genug ist.

iv) Instrumentales Transponieren: Dito. Wenn man die “beweglichen Solmisationssilben” beim Spielen des Instruments singt und entsprechend die Regeln, wo sich die Halbtöne befinden, anwendet, kann man sogar als musikalischer Neuling innerhalb kurzer Zeit lernen, sich in verschiedenen Tonarten und Skalen zu bewegen, egal auf welcher Tonhöhe man beginnt. Das ist wertvoll, wenn man im Anfangsstadium ist, die akustische Vorstellung zu üben. Je anspruchsvoller die Anforderungen auf diesem Gebiet werden, je mehr bekomme ich das Gefühl, dass die Fähigkeit nicht länger einem weithin gefühlten Bedürfnis nachkommt, oder vielleicht überhaupt keine Notwendigkeit ist.

4) Enharmonik

„Festes do“

Ein anderes Gebiet, auf dem das “feste do” sich mit der Wahrnehmung stößt, ist die enharmonische Verwechslung. BEISPIEL 14 ist der Beginn des “Marcia Funebre” (Trauermarsch) aus Beethovens Klaviersonate, op. 26. Das Stück beginnt in as-moll und moduliert nach Ces-Dur, wobei an diesem Punkt die Notation auf H-Dur übergeht. In Takt 8 springt die oberste Melodielinie in eine doppelt erhöhte Quarte von ces zur Quintnote der Ces Tonleiter, nämlich ges, was aber als fis notiert ist. Vermutlich ist der Sänger, der das “feste Solmisationssystem” verwendet, gezwungen, diese Note “fa” zu nennen. Aus der Sicht der “beweglichen Solmisation”, kann man sich nur wundern, welcher Grad an Indoktrination bestehen muss, um sich zu überzeugen, dass “fa” die Dominantnote ist. Zugunsten der orthodoxeren Anhänger der absoluten Tonhöhe ist es auch von einigem Interesse herauszustellen, dass Beethovens Klavier ungefähr einen Halbton tiefer gestimmt war als das vielzitierte A 440. (Siehe Rosamond E.M. Harding, The pianoforte: seine Geschichte zurückverfolgt zur Weltausstellung von 1851 in London, 2. Auflage, 1978, S. 213 – “irgendwo zwischen A 415 und A 427,7”.) Also wie nennt man ein Ceses?

Nun wollen wir es wagen, für einen Moment anzunehmen, dass der Anhänger des “festen do” das Stück hört, statt in die Partitur zu schauen. Wir schätzen, dass man mit der Wahrnehmung des Ohres (vielleicht im Zusammenhang mit einem Test in Gehörbildung), im Gegensatz zu der der Augen, sieht (eigentlich hört), dass sich die Angelegenheit in Luft auflöst, weil der Hörer unfraglich die Quinte als “sol” bezeichnen wird. Als System, in welchem die visuelle und die auditive Information zu gegensätzlichen Ergebnissen führen, ist das “feste do” buchstäblich unsinnig. Bringen wir es auf den Punkt: es ist unehrlich gegenüber dem Wesen der musikalischen Erfahrung.

Das “bewegliche do”

In der “beweglichen Solmisation” basieren Entscheidungen, wie man Noten nennt, auf der formalen Analyse, nicht auf der Notation. Unterstützung für diese Herangehensweise, falls sie überhaupt nötig wäre, kommt aus einer besonders interessanten Quelle, namentlich Aldwell & Schachter’s Harmonielehre und Stimmführung, dem Lehrbuch für viele grundlegenden Kurse auf Universitätsniveau. Im Kapitel über den Neapolitaner schreiben sie:

“Komponisten verwenden daher manchmal eine enharmonische Notation für besII: in Ges-Dur, z.B. könnten sie womöglich schreiben natürliches G – natürliches H – natürliches D statt A doppelt vermindert – Ces – E doppelt vermindert. Um solche Passagen zu verstehen, muss man sich vom Klang und nicht vom visuellen Muster leiten lassen”

Man fragt sich, ob die Lehrer des “festen Solmisationssystems” das destruktive Wesen dieser Lehre bemerken.

Das Beethoven Beispiel bezieht die enharmonische Verwechslung mit ein ohne einen Wechsel der harmonischen Funktion. BEISPIELE 15 & 16 zeigen zwei Stellen, in denen die enharmonische Verwechslung mit einer dramatischen harmonischen Verschiebung einhergeht. Im ersten Beispiel aus einem Schumann-Lied wird die Tonika As-Dur die Mediante von E-Dur. Jemand, der das “feste Solmisationssystem” anwendet, singt “do – mi” auf der gleichen Tonhöhe. Umgekehrt zu der Schumannschen Prozedur, am Ende eines Zwischenspiels (bridge) von Jerome Kerns All the Things You Are wird das “mi” in Gis zum “do” von As. Es ist schwierig, jemandem, der ein so starres System wie die “feste Solmisation” verwendet, zu erklären, was die Sänger des “beweglichen Solmisationssystems” auf diese Weise durch das Wechseln der Notennamen erzielen.

Skeptiker werden einfach akzeptieren müssen, dass es eine affektive, psychologische und vielleicht sogar physiologische Wirkung auf die verbale Formulierung der “Bewegung” einer Note geben kann.

5) Intonation & temperierte Stimmung

Das “feste do”

Ein weiterer Aspekt, was die systemrelevanten Unzulänglichkeiten des “festen Solmisationssystems” betrifft, ist der Anspruch, dass es besonders geeignet für die temperierte Stimmung sei und deshalb spezielle Rechte auf dem Gebiet der zeitgenössischen Musik genieße. Ob der erste Teil dieses Anspruchs unterstützt werden kann oder besonders löblich ist, ist ein Grund zum Debattieren, aber es scheint sehr wahrscheinlich, dass diese Behauptung von Einzelnen kommt, deren erster Kontakt mit dem Musizieren auf der instrumentalen Schiene, besonders auf dem Klavier stattfand. Da das Klavier zu den am wenigsten flexiblen aller Instrumente in Bezug auf Intonation zählt, etablieren seine Grenzen zwangsweise eine Grundlinie, oder einen kleinsten gemeinsamen Nenner, wenn das Klavier dabei ist. Aber wenn es nicht dabei ist, ist das eine andere Sache. Für Sänger, Streicher und tatsächlich die meisten Instrumentalisten, abgesehen von den Pianisten ist der Gedanke einfach absurd, die Verwendung irgendeiner Stimmung zu vergleichen mit der Auswahl von Gerichten auf einer Speisekarte (temperierte Stimmung, reine Stimmung, pythagoräische Stimmung, Werckmeister 3; mein Kawai K-11 Synthesizer bietet 55 Stimmungen an sowie Transposition durch den Druck von 1-2 Knöpfen). (Siehe J. Murray Barbour, Tuning and Temperament ‘Stimmen und Stimmung’ – ein historischer Überblick, S.199 ff, über “ die gegenwärtige Praxis”)

In der Tat kommt die Berufung auf die temperierte Stimmung zur Verteidigung des “festen Solmisationssystems” ungefähr auf das Gleiche heraus wie die alte Leier von der absoluten Tonhöhe und begründet den vergeblichen Versuch, eine Tugend aus der Starrheit des einen Systems zu machen, indem man es einem anderen starren System zur Seite stellt. BEISPIEL 17 & BEISPIEL 18 zeigen einige kurze Ausschnitte, die vom Professor der U. of T., auf den schon vorher hingewiesen wurde, als Beweis dafür zitiert wurden, dass nur die “feste Solmisation” mit der Musik dieses Jahrhunderts angemessen umgehen kann.

Wenn wir jedoch auf das Vorwort von Modus Novus zurückdenken, sehen wir, dass diese Behauptung keine Lorbeeren erntet. Obwohl durch die Methode des “beweglichen do” verschiedene Solmisationen ermöglicht werden – ich habe zu

jedem Beispiel eine hinzugefügt – ist es vor allem die Flexibilität des “beweglichen do”, die es zu einem effektiveren Werkzeug macht, um mit zeitgenössischer Musik umzugehen, als es das “feste do” je sein könnte.

Und selbst wenn die Behauptung bezüglich der temperierten Stimmung“ nicht hohl wäre, bedenken Sie, was das „feste do“ daraufhin aufgeben müsste. Jeder musikalisch sensible Sänger wird aus Erfahrung bestätigen, dass es sich beim Singen einer chromatischen Skala oder eines Teiles davon ergibt, dass einige Halbtöne größer sind als andere. In den Tagen vor dem Klavier, mit seiner „eine Größe passt allen“ Stimmung, war es selbstverständlich, dass die Größe eines Halbtones vom musikalischen Kontext abhing. Und obgleich diese Tatsache vor mehreren Jahrhunderten breit dokumentiert wurde, ist es immer noch so, dass die Stimmung zu einer viel einfacheren Angelegenheit wird als die 12. Wurzel aus 2 zu ziehen, wenn kein Klavier herumsteht, um seine Intonations-Zwangsjacke aufzudrängen.

„Bewegliches do“

BEISPIEL 19 und BEISPIEL 20 zeigen den großen Halbton in seiner natürlichen Umgebung. Das erste Beispiel ist Cherubinos Arie entnommen, in der die absteigende chromatische Linie von „mi“ nach „sol“ von „re“ nach „fa“ wiederholt wird. Mozarts Bevorzugung von des gegenüber cis spiegelt nicht nur die sequenzielle Symmetrie der Linie, sondern fixiert auch den Ort des großen Halbtones in der Mittel des Abstiegs. Aus Sicht des Sängers ist dieses Verständnis für den großen Halbton unerlässlich für die korrekte Intonation. Für einen erhitzten Halbwüchsigen, wie Cherubino einer ist, ist diese raffinierte Demonstration der Verwendung des großen Halbschrittes eine berauschende Angelegenheit, und vielleicht hat Mozart diese Linie ganz bewusst komponiert, um Cherubinos Charakter so noch tiefer zu zeichnen.

Das gegenteilige Verfahren sieht man in Beispiel 20, in dem die Notation die symmetrische Konstruktion der Linie nicht spiegelt. Der Grund ist, wieder einmal, die Notwendigkeit, die Lage des großen Halbtones anzuzeigen. Daher wählt der Komponist dort, wo der Abstieg C-H-B-A in Takt 6 mit B-A-As-G in Takt hätte beantwortet werden können stattdessen Gis. Der Grund besteht darin, dass A der dominante Ton der Skala ist, der normalerweise einen chromatischen Halbton unter sich (d.h. die Benutzung des gleichen Buchstabens) nicht gestattet. Eine andere Betrachtungsweise hierzu wäre zu sagen, dass As tiefer ist als Gis und dass es in diesem Zusammenhang einfach falsch klingt. Sicherlich setzt diese Diskussion eine Wahrnehmungsebene voraus, die den Horizont mancher Leser übersteigt. Wie auch immer das sein mag: das „bewegliche do“ gewährt zumindest Raum, in dem sich das Ohr auf diese Ebene hin entwickeln kann. Dagegen bleiben „festes do“ und seine merkwürdige Schwester „Wohltemperiertheit“ die ganze Zeit schmollend stumm.

6) Entwicklung des Ohres

Weil die absolute Solmisation („festes do“) keine Basis in der Wahrnehmung hat, bietet die Verwendung der „festen do“-Silben keine mentale Unterstützung oder wahrnehmende Redundanz. Genau diese Art der Redundanz liegt nicht nur an der Wurzel des Spracherwerbs – eine enge Parallele zu dem, was wir hier diskutieren – sondern des Lernens selbst. Tatsächlich hat das „feste do“ keine Basis in irgendeinem musikalischen Prozess über die Fähigkeit hinaus, unkritisch berichten zu können, welche Notennamen gerade auftauchen. Dies wäre ein großartiger Ausgangspunkt für einen optisch sensiblen Computer, aber nicht für ein menschliches Wesen. Noch einmal: es ist schwierig, der Vorstellung zu entkommen, dass Bemühungen, die menschliche Vorstellungskraft mit „festem do“ zu erreichen, eine Art gescheiterter Maschine sind.

Im „bewegliches do“ System gibt es oft mehrere mögliche gültige Sätze von Silben. Ein einfaches Beispiel ist die Verwendung des Fis in der C-Tonleiter: ist es „fi“, oder ist es „ti“ in der Dominanttonleiter? Beide Antworten könnten korrekt sein, abhängig von Fragen der Proportion, des Rhythmus usw. Aber ein anderer wesentlicher Faktor in diesem Prozess ist die Wahrnehmung des Menschen, der das singt. „Bewegliches do“ beteiligt nicht nur den Sänger an der Angelegenheit, sondern erlaubt ihm, verschiedene Lösungen auszuprobieren, verschiedene Analysen, verschiedene Ansichten, vielleicht über Jahre hinweg. Etwa wie das Betrachten verschiedener Facetten eines Edelsteines. Vielleicht ist das ein Teil von dem, was wir meinen, wenn wir davon sprechen, dass wir lange Zeit mit einem Stück leben. Die relative Solmisation ist ein System, das die Möglichkeit unseres persönlichen Wachsens als Musiker akzeptiert.

7) Überlegungen zum Lehrplan

Der typische Universitätsstudent erhält bei einstündigem Unterricht pro Woche, verteilt über zwei Jahre mit 26 Wochen pro Jahr, abzüglich 8 Stunden für Prüfungen, die Gesamtsumme von 44 Stunden, um sein Ohr zusammen zu bekommen. (Dies ist die Situation an der Universität von Toronto.) Man muss sich fragen, ob das für viele wirklich genug ist, um irgendetwas zu erreichen. Andererseits gibt es kaum Zweifel, dass angesichts der zur Verfügung stehenden Zeit das „bewegliche do“ bessere Ergebnisse erreichen wird als das „feste do“. Ein Grund besteht darin, dass im System des „beweglichen do“ ein klarer Unterschied gemacht wird zwischen auralen und visuellen Informationen, so dass Übungen entwickelt werden können, um sie in einer organisierten und koordinierten Form anzusprechen. Zweitens kann der Student alles überall üben, weil das „bewegliche do“ auf den kognitiven Fähigkeiten des Ohres, nicht des Auges beruht, und weil es der absoluten Tonhöhe keinen Vorrang gibt – eine etwas umständliche Art zu sagen, dass der Student, wie alle normalen Menschen, einfach lossingen kann. Es ist der Gebrauch der Solfa-Namen, der die Erfahrung qualitativ verändert. Drittens entwickelt der Student eine kräftige kognitive Fähigkeit in Bezug auf Diktat und Transposition, da er sich gewöhnt hat an die Anwendung spezifischer Namen für spezifische aurale Erscheinungen. Denn die Fähigkeit, ein unbekanntes Stück mit Solfa nachzusingen, oder sogar ein bekanntes, ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg es niederzuschreiben. Deswegen sollte „bewegliches do“ als Grundlage für Kurse in Musikdiktat, aber auch für das Blattsingen und die Gehörbildung verwendet werden.

„Festes do“ hat in dieser Auseinandersetzung nichts zu bieten. Da es bereits ein festgelegtes Notationsmodell darstellt, ist es für Diktate nutzlos. Der einzige Punkt, auf dem die Verteidigung des „festen do“ als Werkzeug für Diktate ruht, ist die absolute Tonhöhe, die aber längst von vielen ihrer Fürsprecher aufgegeben wurde. Ohnehin ist der Ruf nach der absoluten Tonhöhe [absolutes Gehör] immer eine Form der Quacksalber-Pädagogik gewesen. Für die allergrößte Mehrheit der Studenten gibt es weder einen Hinweis, dass sie erreichbar wäre, noch dass sie irgendeinen musikalischen Wert außer dem einer Monstrositätenschau hätte. „Festes do“ ist ein schwieriges System, aber aus allen den falschen Gründen. Verstärkt durch unglückliche Erklärungen darüber, dass Universitätsstudenten keine Kinder sind (Dank noch einmal an meinen geschätzten Kollegen von der Universität von Toronto), haben die Befürworter des „festen do“ dummerweise eine elitäre Abgrenzungslinie geschaffen, eine davon auf der Grundlage des fundamentalsten pädagogischen Irrtums in Hinblick auf Tonhöhengedächtnis und Tonverwandtschaften, nämlich die Verleugnung von Erfahrung. Und in Fortsetzung des Quacksalber-Themas ist es interessant, das allgemeine Missverständnis festzustellen, dass „absolute Tonhöhe“ ein wahrer Hinweis auf Musikalität wäre, während sie in Wirklichkeit wenig mehr als eine Spielart des Phänomens des „wissenden Idioten“ ist. Es ist bedauerlich, dass das „feste do“ – trotz der zweckdienlichen Behauptung, dass absolutes Gehör unwesentlich ist – dabei geholfen hat, das, was wir tun, von den Hoffnungen und letztlich den Interessen „normaler“ Menschen zu entfernen.

Ein letzter Punkt in Sachen Lehrplan betrifft die Leichtigkeit, von einem System zum anderen umzuschalten, da die Studenten mit so unterschiedlichen Erfahrungshintergründen kommen. Nach meiner Erfahrung ist es einfacher, vom „festen do“ zum „beweglichen do“ umzuschalten als umgekehrt. Der Grund besteht einfach darin, dass „festes do“ kein System ist, und da es keine Ansprüche an die kognitiven Prozesse stellt und nichts zu der Entwicklung dieser Prozesse beiträgt, ist es ziemlich leicht, es einfach hinter sich zu lassen. Mit der Arbeit einiger Stunden wird sogar jemand, der glaubt, dass er „festes do“ gelernt, hat mit Erleichterung entdecken, dass er es auf Dauer abschütteln kann.

TEIL IV – Zusammenfassung

Das zentrale Ziel allen Unterrichtens, ob von Musik oder etwas Anderem, besteht darin, Schüler zu produzieren, die selbstständig denken und handeln können. Zu diesem Zweck werden Stunde über Stunde der Analyse, dem Memorieren, der Diskussion, der Debatte und einfacher Reflektion gewidmet. In den universitären Musikprogrammen wird viel Gewicht auf die Entwicklung analytischer Fähigkeiten gelegt in der Hoffnung, dass solche Fähigkeiten alle Aspekte der Arbeit eines Musikers verbessern, vom Unterrichten über das Dirigieren bis zur Musikkritik.

Die größte Tugend der relativen Solmisation besteht wohl darin, dass es an anderen Formen der Analyse teilhat und sie verstärkt; tatsächlich ist die simple Entscheidung, welche Silbe zu benutzen ist, in sich analytisch. Darüber hinaus lehrt die Erfahrung, dass Musiker, die das „bewegliche do“ verwenden, ein außerordentliches Gedächtnis für Musik entwickeln. Das überrascht kaum, denn indem der Sänger die Tonhöhen einer Melodie singt und sie zur gleichen Zeit mit analytisch bestimmten Gedächtnisstützen verbindet, entsteht eine Situation, in der er im Vergleich mit einem „la-la“-Sänger oder einem Nutzer des „festen do“ mit der doppelten Gedankenkraft arbeitet.

Die „festes do“ Methode war wohl eine der größten Irrtümer in der Geschichte des Musikunterrichts. Wenn man die Bedeutung der analytischen Fähigkeiten bei der Entwicklung des musikalischen Könnens bedenkt ist es erstaunlich, dass, für viele, die Gelegenheit, das Solmisationssystem als Werkzeug des Lernens einzusetzen, in dieser Wahrnehmungsödnis verschwendet wurde. Es ist beinahe so, als wenn das „feste do“ seinen Weg in den heutigen Lehrplan auf einer völlig anderen Route gefunden hätte als jener, die in anderen Disziplinen verfolgt wird, und in der Tat glaube ich, dass es so ist. Das „feste do“ stammt aus einer Zeit und aus Verhältnissen, die die Massenproduktion von Musikern bevorzugte, die in der Lage waren, als präzise Rädchen in einer Maschine zu fungieren – dem Orchester. Die Methode war nie entworfen worden, um das Denken oder die Analyse zu ermutigen, da sie von Anfang an darauf ausgerichtet war, zielstrebiges instrumentales Lesen zu fördern, in dem „erfolgreiche“ Studierende diejenigen waren, deren Bezug zur Musik ausschließlich durch ihre Instrumente bestand. Im 19. Jahrhundert, mit seinen wuchernden Orchestern, Opernhäusern und Laienpublikum mag dies eine pragmatische Antwort auf die tatsächlichen Verhältnisse gewesen sein. 1997 jedoch verbleiben die Fürsprecher des „festes do“ mit einem himmelschreienden Widerspruch zwischen einerseits dem Wunsch, analytische Fähigkeiten zu vermitteln und andererseits der Zuflucht zu einer rückwärtsgerichteten Gehörbildungspädagogik, die auf der Leugnung eben diese Sache beruht. Darüber hinaus muss man sich unter dem Gewicht der „drei Tenöre“ (besonders dem Großen Lucy) und anderen gleichwertigen Entwicklungen (siehe Norman Lebrechts When the Music Stops: maestros, managers and corporate murder of classical music) fragen, ob und in welchem Umfang das rigide und gedankenlose „feste do“-Regime Studenten auf eine Welt vorbereitet, die, für die meisten von ihnen, schon aufgehört haben wird zu existieren, wenn sie bereit sind, sie zu betreten. Wenn der Rauch vom Verscheiden vieler dieser Institutionen des 19. Jahrhundert sich verzogen hat, werden wir vielleicht sehen, dass die Musik ein humaneres Maß annimmt, in dem die Entwicklung des Verstandes Vorrang bekommt vor dem olympischen Training der kleinen Muskeln, das heutzutage oft als Musikerziehung gilt. Unnötig zu sagen ist es das „bewegliche do“ mit seinen Wurzeln in der Stimme und den eigentlichen Prozessen der musikalischen Wahrnehmung, das für eine solche Entwicklung einen zentralen Beitrag leisten kann.

Dieser Artikel wurde zuerst veröffentlicht auf der Webseite www.artlevine.com

Art Levin wurde 1948 geboren. Zeigte im Alter von 12 Sekunden Interesse an der Musik (Einzelheiten in Mythen verborgen). Studierte vielerlei, darunter ein ARCT in Theorie vom Königlichen Konservatorium für Musik in Toronto, einige Jahre in der Solistenklasse auf der klassischen Gitarre und ein Master der Musikwissenschaft von der Universität Toronto. Eine nicht abgeschlossene Dissertation über Solmisation von 1475 bis 1600. Unterrichtet seit etwa 1970, sowohl privat als auch an der U.of.T, York U., McMaster U. Seit 1986 am Königlichen Konservatorium, einschließlich Berufsausbildungsklassen (Musizieren und Theorie). 2000 (oder so) – 2013 an der Musikfakultät von York; am Ende angestellt, zum Assistenzprofessor ernannt und daraufhin in der Ruhestand gegangen (und nicht nur, weil ich alt genug dafür war). Studierte auch 10 Jahre lang nordindianische Vokalmusik und Gründungsmitglied (11/95) von Gamelan Toronto, einem Ensemble im Stil Zentraljavas. Außerdem flippte er über Jazz (meist vokale Standards) und brasilianische Musik aus. So, nur einige Dinge. Auch, seit etwa 1991, Gastgeber von „This is Art“ auf CBC, wo alle diese Erfahrungen aufeinander prallen und etwas wie, ah, die Atomspaltung produzieren.

Übersetzt aus dem Englischen von Annette Borstlap, Petra Baum, Barbara Schreyer und Lore Auerbach, Deutschland