Par Stuart Hinds, compositeur, chanteur, chef de chœur et professeur

La popularité du chant diphonique dans ses différentes formes a connu un essor considérable au cours de la dernière décennie, et la musique chorale ne fait pas exception. On compose davantage de nouvelles œuvres chorales avec chant diphonique et de plus en plus de chœurs s’y essaient. Le chant diphonique est désormais reconnu comme un genre musical à part entière ; il continuera à devenir populaire puisque de plus en plus de gens s’y familiarisent. Le chant diphonique peut couvrir un large éventail de styles musicaux et de potentiels expressifs, et il recèle aussi de véritables potentialités de bien-être physique et intellectuel. Le chant diphonique sonne bien et ça vous fait du bien !

L’objet du présent article est de démystifier le chant diphonique et de présenter aux chefs de chœurs des raisons persuasives de l’expérimenter avec leur chœur. Le chant diphonique est bien plus qu’un simple effet spécial. Il s’agit d’un puissant mode d’expression dont les chœurs peuvent tirer parti. C’est aussi un outil précieux pour le développement vocal et auditif. Chanter en harmoniques, c’est plus simple que ne pourraient le penser certains chefs, et les choristes adorent !

Les références listées à la fin de cet article proposent des sources d’informations sur des sujets que les limites du présent texte l’empêchent d’aborder ici :

- les origines historiques du chant diphonique et ses utilisations actuelles (Tongeren)

- une explication scientifique de ce qui se passe vocalement lorsqu’on pratique le chant diphonique (Levin/Edgerton)

- une méthode pour enseigner cette technique à un chœur (Hinds).

Il y a aussi une liste proposant des œuvres aux chœurs qui débutent la technique du chant diphonique.

D’emblée une brève définition des diphoniques et de leur intérêt musical s’impose. Chaque note musicale est en réalité un assemblage de sons comportant une “fondamentale” (la hauteur qu’on perçoit, d’habitude), et au-dessus d’elle un certain nombre de sons purs complémentaires appelés harmoniques ou diphoniques. D’habitude, ces harmoniques ne se perçoivent pas séparément, mais ils sont néanmoins des éléments importants du son. La puissance plus ou moins forte (amplitude) de certains harmoniques par rapport à d’autres détermine le “timbre”, ou couleur sonore du son. C’est la disposition des harmoniques, appelée le “spectre”, qui rend unique et identifiable le son de chaque voix, de chaque instrument et nous permet de distinguer le son des différents instruments, des différentes voix. Cela veut dire, pour les chanteurs, que les harmoniques sont à la base des voyelles, du timbre, de la résonance, de l’intonation.

Le terme “chant diphonique” renvoie à des techniques permettant au chanteur d’isoler un des sons de la série harmonique naturelle d’un son fondamental, et donc de rendre faiblement audibles deux sons en même temps. Ce phénomène s’obtient en modifiant en même temps l’émission vocale et l’usage des voyelles en parlant ou en chantant. Dans les styles traditionnels de chant diphonique, le chanteur crée une texture musicale fantôme avec une mélodie d’harmoniques au-dessus d’un son fondamental fixe.

Cependant, le chanteur diphonique n’est pas forcément limité à un son fondamental fixe. L’auteur a développé un style de chant réellement contrapunctique, produisant deux lignes vocales en même temps (la voix fondamentale et la voix harmonique). On peut déplacer séparément tant la voix fondamentale que la voix harmonique, pour autant que chaque note de la voix harmonique soit un harmonique naturel de la voix fondamentale à ce moment-là. De plus en plus de chanteurs se mettent à pratiquer le chant polyphonique, et la musique chorale peut sans aucun doute exploiter cette aptitude.

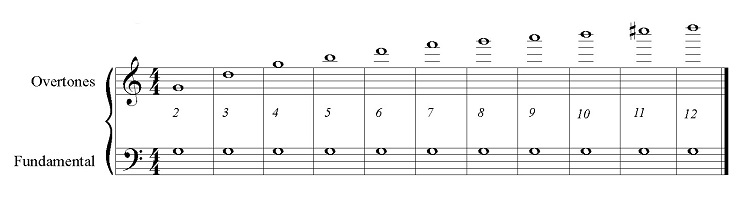

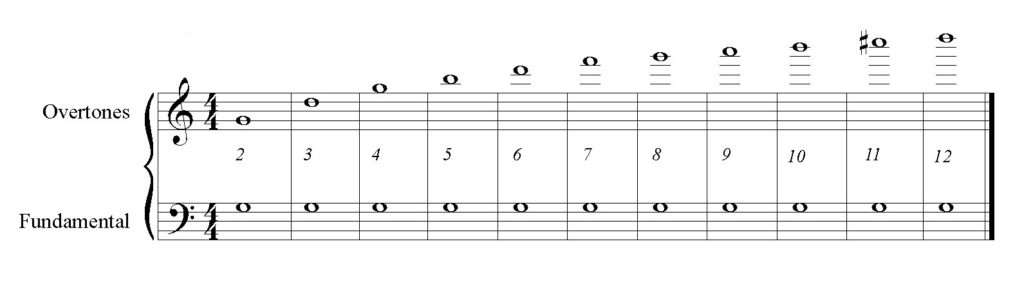

La figure 1 montre en exemple la série harmonique du sol en tessiture masculine. La disposition des intervalles dans les séries harmoniques est toujours la même par rapport à la fondamentale. A noter qu’elles ne correspondent pas exactement aux hauteurs tempérées: les octaves et les quintes sont justes (c’est-à-dire qu’elles ne confrontent pas), le 5ème harmonique est une grande tierce majeure, et les 7ème et 11ème sont très bas. A partir du 12ème harmonique, les intervalles se réduisent de plus en plus.

(Click on the image to download the full score)

Des fichiers audio de l’auteur chantant la série diphonique du Sol et de brefs passages de chants polyphoniques diphoniques sont disponibles sur www.stuarthinds.com à la rubrique “the Sound Clips”, ainsi que des enregistrements de plusieurs compositions exploitant cette technique.

Le chant diphonique est absolument naturel et sans danger pour la voix s’il est pratiqué correctement. Certains chanteurs qui pratiquent le “chant de gorge” (touvains/mongols) savent doser leur pression musculaire pour tenter d’éliminer la fondamentale au profit des harmoniques, mais il est possible de produire des diphoniques sans un tel effort, et les enseignants devraient surveiller leurs élèves afin de s’assurer qu’ils ne commettent pas d’abus vocal. Tout le travail dans le domaine du chant diphonique consiste en la maîtrise des résonateurs, pas de l’organe vocal lui-même. Les techniques vocales qui interviennent dans le chant diphonique sont les mêmes que dans le chant traditionnel moyennant des changements de voyelles, de registres, de timbre. Aucune des adaptations du traitement vocal pour le chant diphonique n’est incompatible avec un chant “gorge ouverte” correct.

Il y a plusieurs avantages à utiliser le chant diphonique avec un chœur. D’abord, le bénéfice potentiel du chant diphonique par rapport aux progrès du chant normal, notamment les effets sur la résonance vocale et une compréhension accrue des relations entre les accords, les voyelles, la résonance et le timbre. Ensuite, le chant diphonique contribue à améliorer la musicalité en général, résultat de l’entraînement de l’oreille à la reconnaissance des intervalles et à l’intonation. (Pour des informations plus détaillées sur ces sujets, voir ‘Argument for the Investigation and Use of Overtone Singing,’ dans le Journal Of Singing, Fall 2005).

Songez aussi que le chant diphonique est une activité multiculturelle, une occasion d’apprendre et de fêter la musique d’autres cultures. Et le chant diphonique ajoute aussi de la diversité aux programmes de concerts et au train-train des répétitions. En le pratiquant, les chanteurs s’amuseront, et profiteront de cette expérience.

Evidemment, la principale raison d’utiliser musicalement le chant diphonique reste la beauté du son. Ce son particulier est à la fois efficace et affectif ; il peut constituer un puissant mode d’expression. Quand les gens entendent pour la première fois du chant diphonique, la réaction classique est d’être intrigué, épaté : vu son aspect inouï, il est facile de deviner que le chant diphonique est régulièrement associé à des interventions magiques.

On devrait insister sur le fait que tout un chacun peut apprendre à chanter de cette manière. L’auteur croit fermement que toute personne capable de respirer, de parler, d’énoncer des voyelles, peut chanter de façon diphonique. De plus, pas besoin d’être vraiment un chanteur virtuose ou un spécialiste du chant diphonique pour prendre du plaisir à pratiquer ce style de chant. En réalité, beaucoup d’œuvres chorales avec du chant diphonique ne requièrent pas un niveau de technique élevé du chant diphonique. Si le genre continue à se répandre, un répertoire apparaîtra, dont des œuvres requérant une large palette d’aptitudes.

Evidemment, si un chœur veut avoir du succès avec une pièce de chant diphonique, son chef doit se sentir très à l’aise avec cette technique. Même si un spécialiste est engagé pour diriger un atelier avec le chœur, le chef doit assurer le suivi et devrait avoir une idée de ce qui ne va pas si un de ses choristes est en difficulté. Pour ceux qui travaillent dans une structure scolaire, ce pourrait être un bon projet de vacances d’été ou de petites vacances. Vous pouvez apprendre la technique de base par vous-même, à l’aide de la vidéo de démonstration créée par l’auteur pour accompagner son article (voir ci-dessous). Et puis ce n’est pas si difficile, de trouver ici ou là quelques minutes pour acquérir un peu de pratique : sous la douche, en voiture, en attendant un rendez-vous ou que votre bouilloire siffle… Vous serez étonné de vos progrès au bout de quelques semaines en ayant pratiqué juste quelques minutes par jour au gré de vos activités.

Un programme complet d’enseignement du chant diphonique pour chœur est disponible dans l’article de l’auteur ‘How to Teach Overtone Singing to a Choir’ du numéro d’octobre 2010 du Choral Journal (Etats-Unis). La démonstration vidéo qui accompagne cet article est disponible sur www.stuarthinds.com.

Vous êtes sûrement curieux de voir ce qu’on peut attendre de chanteurs qui ont juste appris la technique de base. Leurs possibilités seront évidemment limitées, mais l’effet choral de nombreuses voix réunies permet d’obtenir d’excellents résultats avec des débutants, spécialement des choristes expérimentés ayant déjà une bonne technique vocale de base. Dans l’ensemble, il ne faut pas attendre des chanteurs un bon contrôle des harmoniques précis produits : il y aura un certain taux d’incertitude, et il faut en tenir compte dans les compositions à interpréter par des chanteurs peu habitués au chant diphonique. Les meilleurs résultats peuvent être obtenus dans des situations musicales où l’indétermination constitue une qualité voulue.

Quelques exemples suivent, dont certains montrent quelques façons d’utiliser le chant diphonique avec des chœurs débutants par rapport à cette technique. Dans toutes ces compositions, un effort a été tenté pour combiner le chant diphonique de manière musicale et sensée. Ils montrent comment diverses techniques de chant diphonique ont été utilisées pour des effets purement musicaux comme un contraste de timbres, une gestuelle théâtrale, la création d’un fond sonore. En outre, le chant diphonique peut parfois évoquer le texte (ou, plutôt, est évoqué par lui).

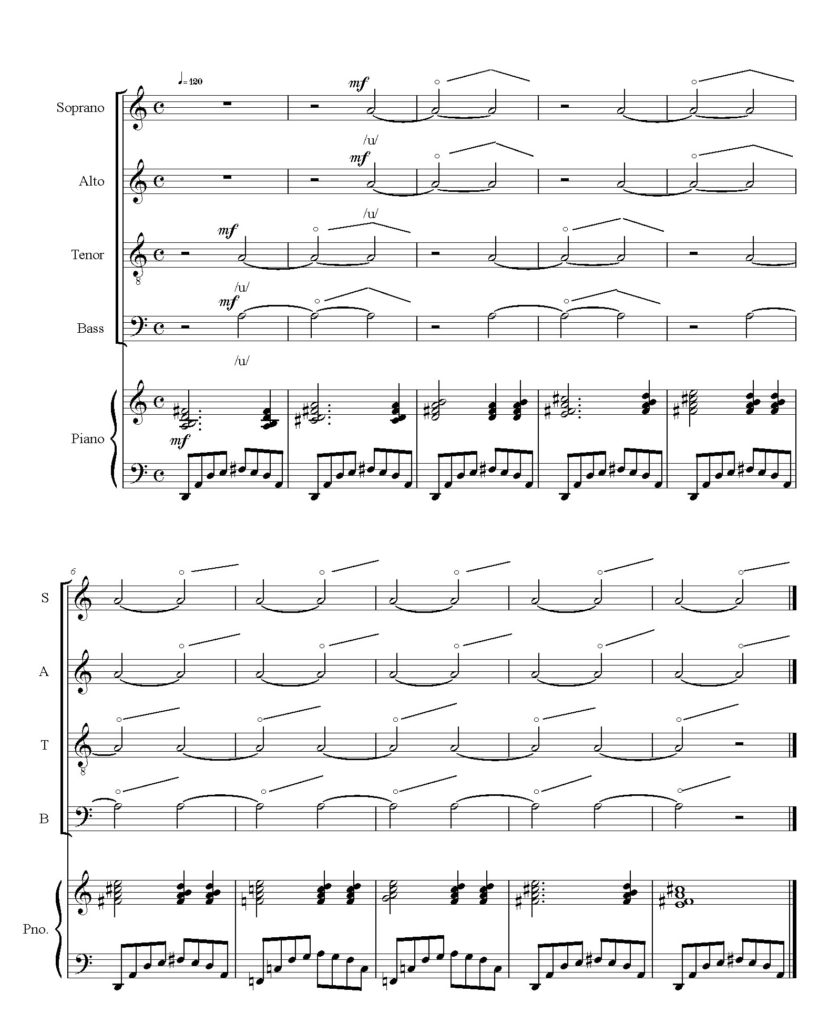

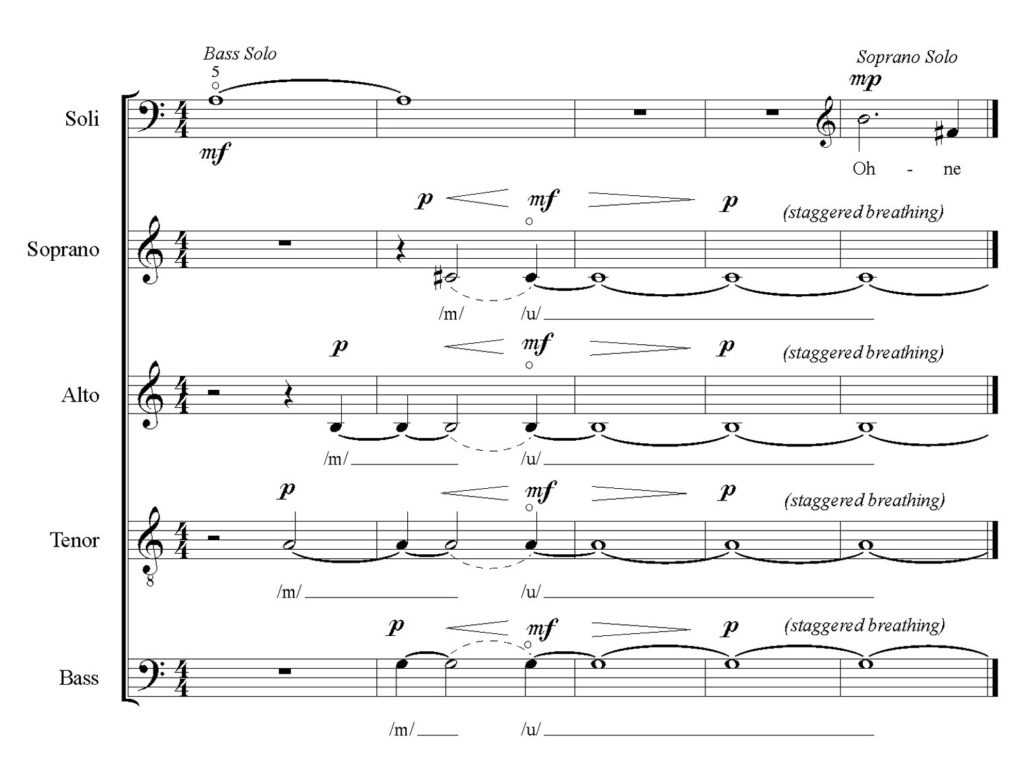

Voyez la partition Autumn Moon (Lune d’automne) (SATB avec piano, avec des divisi). L’essentiel de la pièce n’a pas du tout de chant diphonique. Il a deux brefs passages où le chant diphonique est utilisé pour illustrer le texte à or when it hides for a moment behind a passing cloud’ (ou lorsqu’elle se cache un instant derrière un nuage) et ‘I hear the song of the wind in the branches’) (j’entends la mélodie du vent dans les branches). Dans ces passages, seule la note fondamentale est donnée aux chanteurs, invités à improviser à leur guise sur les harmoniques pour créer une texture à la fois subtile et complexe. Le chant diphonique n’apparaît que dans un passage où mélodie et harmonie sont assurées par le piano, tandis que le chœur effectue une texture du genre harpe faite de glissandi, où les voix de femmes alternent et croisent celles des hommes [Figure2]. Les chanteurs doivent être précisément à l’unisson lors de ces glissandi dans la mesure où ils réalisent le dessin souhaité, montant et descendant, métriquement au bon moment. Le petit cercle au-dessus de la note, qui indique les harmoniques, est une technique de notation utilisée pour les cordes. La voyelle /u:/ est précisée pour indiquer le point de départ inférieur d’un glissando, à ne pas maintenir.

(Click on the image to download the full score)

Il est courant que le chant diphonique dans une pièce chorale ne consiste en rien de plus qu’un son fondamental donné et la direction dans laquelle parcourir les harmoniques, ad lib., mais il est simple d’aller plus loin sans pour autant accroître le niveau de difficulté d’interprétation. Des instructions verbales simples peuvent servir à proposer des effets musicaux plus spécifiques. Dans un passage de Winter (Hiver)(SATB a capella), il est demandé aux chanteurs de se focaliser sur les harmoniques les plus élevés possibles, pour illustrer l’évocation, dans le texte, d’un gel à pierre fendre. En outre, les paroles elles-mêmes servent à créer des effets musicaux diphoniques. Dans la partie des basses, à la mesure 45, les diphtongues des mots sont étirés pour produire des glissandi d’harmoniques descendants – ‘fierce’ et ‘fearful’ (/i3/) et ascendants – ‘voices’ (/oi/).

(Click on the image to download the full score)

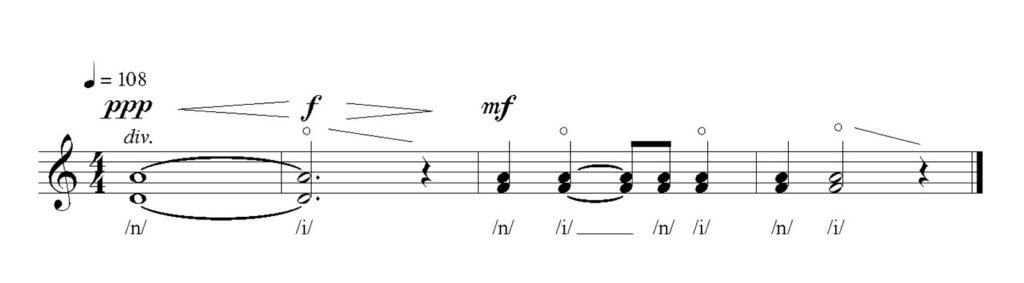

Dans cette pièce pour chœur d’enfants à deux voix, le /n/ est employé en alternance avec le chant diphonique pour créer un effet “marche/arrêt” d’harmoniques. L’usage de la voyelle /i/ annonce l’emploi d’harmoniques élevés. De nouveau les mouvements de glissando descendant sont notés graphiquement sur la partition.

(Click on the image to download the full score)

Bien que les composantes graves de toute fondamentale soient des triades, le chant diphonique n’est pas limité aux musiques tonale et modale. Tout type de configuration d’accords peut être utilisé comme point de départ. Dans le passage suivant de Meeres Stille (SATB a capella), un cluster de tons entiers est construit sans diphonique, puis les diphoniques s’ajoutent en un mouvement dynamique. La voyelle /u/ produira des harmoniques graves.

(Click on the image to download the full score)

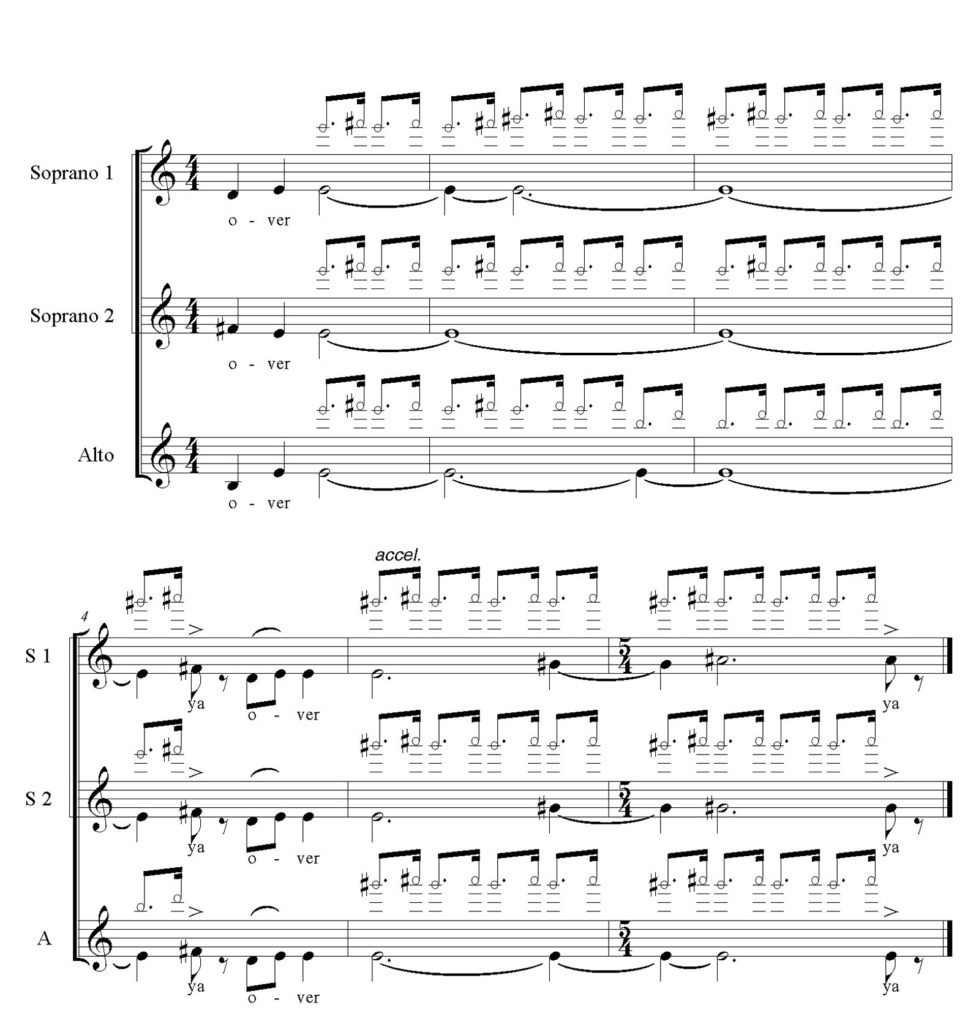

L’extrait suivant de The Wind (Le vent) (SSA a capella) emploie le chant diphonique comme élément rythmique et célèbre les origines ethniques du chant diphonique en Asie centrale. L’idée vient du chant de gorge touvain, où le rythme pointé sert à représenter le bruit des chevaux au galop. Dans ce cas, certaines parties étaient écrites, mais elles peuvent être considérées comme indéterminées parce qu’ici c’est le contexte rythmique qui a la primauté. D’autres passages de cette œuvre utilisent des glissandi harmoniques pour figurer le souffle du vent.

(Click on the image to download the full score)

Il ne faudrait pas croire que le chant diphonique est limité à ces types de textures. De plus en plus d’œuvres qui se composent ont recours au chant diphonique, tant en solo que pour chœur. Et une habileté croissante suscite une plus large gamme d’expressions musicales.

Les chefs de chœurs de tout âge et de toute capacité vocale sont chaudement invités à s’essayer au chant diphonique. C’est plus facile que certains chefs ne pourraient le croire. La technique de base s’apprend en seulement quelques minutes, et il ne faut pas beaucoup de temps en répétition pour réaliser des progrès notables. Le chant diphonique peut s’intégrer facilement dans la partie d’échauffement, et il constitue un tremplin pour l’enseignement ou l’amélioration de la résonance vocale et de l’intonation. Le temps consacré au chant diphonique portera ses fruits en termes de conscience vocale, de connaissances musicales accrues, de plaisir de chanter.

Pour vous aider à commencer, voici une liste de compositions proposées pour chorales utilisant le chant diphonique. Cette information est destinée d’abord aux chefs qui n’ont jamais expérimenté le chant harmonique avec leurs chœurs. Ces œuvres sont recommandées parce qu’elles présentent de grandes chances de succès, et que des choristes ont aimé les chanter. Le principal critère de choix de ces pièces a été qu’elles plaisent à des chœurs expérimentant pour la première fois le chant diphonique. C’est-à-dire qu’on n’attend pas des chanteurs des changements radicaux dans leurs habitudes. Le résultat du chant diphonique n’est donc pas garanti, mais cette technique peut donner de bons résultats dans certains cas, comme l’attestent les ouvrages suivants :

Ben Allaway – Walking Songs (2002, Thresholds)

Vaclovas Augustinas – Anoj puséj Dunojélio (Hinshaw)

Stuart Hinds – Autumn Moon (2004, Hofmeister)

Stuart Hinds – Winter (2005, Hofmeister)

Sarah Hopkins – Past Life Melodies (1991, Morton Music, plusieurs pupitres disponibles)

Knut Nystedt –ImmortalBach (1988, Norsk Musikforlag)

Peteris Vasks – Piedzimšana (2008, Schott)

Références

Hinds, Stuart : An Overtone Experience /Eine Oberton Erfahrung, Traumzeit, 2012.

– Argument for the Investigation and Use of Overtone Singing , Journal of Singing, Fall 2005.

– How To Teach Overtone Singing to a Choir, Choral Journal, October 2010.

– New Music for Chorus with Overtone Singing , Choral Journal, March 2007.

Levin, Theodore C. and Michael E. Edgerton: The Throat Singers of Tuva, Scientific American, September 1999.

Tongeren, Mark C. van : Overtone Singing: Physics and Metaphysics of Harmonics in East and West, Amsterdam: Fusica, 2002.

Stuart Hinds est actif comme compositeur, chanteur, chef de chœur et enseignant. La majorité de ses compositions comporte l’usage du chant diphonique, notamment des œuvres pour soliste, pour voix et instruments, et des œuvres chorales. Hinds a donné des concerts, des conférences et des ateliers à travers les Etats-Unis et l’Europe. Il est un auteur et un compositeur publié, avec des articles dans le Journal of Singing et le Choral Journal, ainsi que des compositions avec Friedrich Hofmeister Musikverlag. Hinds a obtenu un Doctorat en Art Musical (Composition musicale) à l’Université du Michigan. E-mail: stuarthinds@yahoo.com

Stuart Hinds est actif comme compositeur, chanteur, chef de chœur et enseignant. La majorité de ses compositions comporte l’usage du chant diphonique, notamment des œuvres pour soliste, pour voix et instruments, et des œuvres chorales. Hinds a donné des concerts, des conférences et des ateliers à travers les Etats-Unis et l’Europe. Il est un auteur et un compositeur publié, avec des articles dans le Journal of Singing et le Choral Journal, ainsi que des compositions avec Friedrich Hofmeister Musikverlag. Hinds a obtenu un Doctorat en Art Musical (Composition musicale) à l’Université du Michigan. E-mail: stuarthinds@yahoo.com

Traduit de l’anglais par Jean Payon (Belgique)