Par Peter Phillips, chef des Tallis Scholars

Construction polyphonique

Un aspect potentiellement problématique de comment la polyphonie fut écrite, c’est l’absence quasi totale de matériel de répétitions permettant de mesurer l’aptitude d’un chef à aborder une œuvre. Le motet ou mouvement de messe standard écrit après environ 1520 consiste en une suite de motifs en imitation, un nouvel épisode étant requis par chaque nouvelle phrase du texte: l’exemple classique en est le Sicut Cervus de Palestrina. À partir de là, et en particulier dans la forme-sonate, beaucoup de musique a atteint par la récapitulation son effet tant intellectuel qu’émotionnel, faut-il encore l’écrire? Où vont se nicher les procédés de contraste? Sans récapitulation, une répétition n’a pas de sens dans la construction en vue d’une conclusion. On peut se fier à un idiome de composition très fort, mais pas à un sentiment de début, de milieu et de fin parce qu’il n’y a pas eu de volonté de voir l’harmonie comme une force sous-jacente qui contrôle, ou au moins émeut. Le fondement harmonique de la polyphonie est souvent réduit à sa plus simple expression: pourquoi un tel décorum pour la chanter dans des espaces tellement sonores que tout ce que chacun peut entendre de la polyphonie, c’est le retour inlassable des mêmes accords de base. Ici encore, le chef moderne peut voir remises en question ses idées préconçues.

La clef, c’est d’avoir un bon sens de l’architecture globale de la musique et d’en appréhender chaque partie précisément à sa juste valeur. Si la musique va de soi, inutile de prétendre le contraire. Pas de doute: chaque pièce en polyphonie, même idiomatiquement élémentaire, peut faire de l’effet en représentation si la sonorité de base du groupe est engagée, mais il faut y réfléchir à deux fois en programmant de la musique simple pour une grande occasion: Le Service Dorien de Tallis ne convient pas dans une grande salle symphonique. Mais même les œuvres les plus prestigieuses suivent le schéma fondamental d’une suite de sections en imitation reliées uniquement par l’idiome musical strictement contrôlé; elles peuvent fluer et refluer avec la plus grande inventivité et le plus grand effet polyphonique mais, à moins qu’elles chantent un cantus firmus comme soutien de l’édifice sonore, elles prémunissent toujours contre tout batifolage d’un état émotionnel au suivant. La musique de la Renaissance est beaucoup plus en rapport avec la contemplation d’un état d’esprit stable, suggéré par le texte, qu’avec la progression de l’une à l’autre de ses séquences. Néanmoins on attend du chef moderne d’en faire plus avec ce matériau que créer une sonorité figée, en particulier dans la pièce précitée ou dans certaines des grandes antiennes anglaises comptant près de 20 minutes d’un seul tenant. C’est là qu’un sens de l’architecture est crucial. Une pièce comme le Gaude Gloriosa de Tallis mettra à l’épreuve le contrôle du chef symphonique le plus expérimenté, si on pouvait trouver les deux, parce que ses quelques cadences apportent toutes quelque chose au tableau d’ensemble, toutes étant soigneusement placées non seulement pour clôturer une section, mais en préparant le matériel pour l’”Amen” qui chapeaute toute la grande structure. Il me paraît indispensable pour le chef de sentir exactement comment ces cadences sont en relation avec le tout quand il ou elle les appréhende, pour tirer un maximum des brillantes pages finales. En réalité Gaulle Gloriosa, bien que l’une des plus longues de ces pièces en un seul mouvement, n’est pas une des plus divisibles. C’est une mesure de la sophistication du style du règne de la Reine Mary, que Tallis ait pu écrire quelque chose qui coule aussi irrésistiblement d’un tel canevas substantiel. Il existe beaucoup de pièces notablement plus courtes qui peuvent sembler brutalement interrompues sans aucune autre raison: le compositeur devait passer à la phrase suivante du texte. Le O Bone Jesu de Parsons en est un autre bel exemple. La place de la dernière section (Fac mecum) constitue pour le chef un défi classique. Tout semble avoir été déjà dit dans la musique; la construction évidente des sections, avec une phrase homophone commençant par l’invocation ‘O’, s’est présentée à plusieurs reprises, celle avant ‘Fac mecum’ ayant été particulièrement appuyée. Comment peut-on continuer à construire au travers de ce grand silence inattendu, particulièrement puisqu’il n’y aura pas d’aide par la suite en revisitant du matériel passé? Voici la réponse: ne pas prétendre que ce soit autre chose que c’est, et aborder cela avec un sentiment exact de ce qui s’est passé dans la musique jusqu’à cet endroit, et de ce qui va suivre. Après la grande cadence qui précède, on ne peut rien faire d’autre que battre en retraite. Essayer de maintenir l’intensité sonnerait faux, alors qu’une page ou deux plus loin viendra l’‘Amen’. Pour moi, la force de cet ‘Amen’ dépendra de la façon dont les interprètes l’auront préparé depuis tout au début, et non en s’en souvenant tout à coup quand ils arrivent à ‘Fac mecum’.

Dans O Bone Jesu, Parsons met à l’épreuve plus que d’habitude le sens architectural de chacun, notamment de ces chefs qui ont essayé les constructions les plus symétriques de la musique postérieure et qui trouveront là matière à expérimentation en matière de musique polyphonique. En ce sens, Parsons écrivait toujours dans la logique d’écriture du milieu du siècle, et il est vrai que la musique de la haute Renaissance peut devenir plus proche que la pratique postérieure, plus familière. Un motet comme

Civitas sancti tui, de Bird, n’est pas architectural dans le sens que je viens d’exposer, parce qu’il colle tellement à son texte que la logique des mots elle-même nous emporte. Il faudrait être une pierre pour échouer à faire quelque chose de la dernière section (‘Jerusalem desolata est’): inutile de la planifier de la même manière que pour les Amens en style plus abstrait; dans ce genre d’écriture où on a chanté un mélisme tellement long qu’on oublie sur quelle voyelle on l’a commencé, et où il faut revenir une page ou deux en arrière pour retrouver le début du mot, Byrd, comme Lassus, commençait l’évolution vers la manière baroque de traiter le texte, même si c’est en biaisant.

Acquérir ce sens de l’architecture prend du temps, plus de temps pour Tallis et Parsons que pour Byrd (et plus de temps pour des compositeurs de la jeune génération comme Josquin et Isaac, que pour des hommes de la Haute Renaissance comme Lassus et de Rore). Cela amène des questions quant à la technique de répétition. Bien sûr le chef doit s’efforcer d’arriver à la première répétition d’une nouvelle grande pièce de polyphonie abstraite en sachant comment il compte l’aborder. La difficulté, c’est qu’aucune quantité de travail sur la partition en silence (ou en la jouant au piano) ne lui dira exactement ce qu’il doit savoir. Non seulement c’est difficile d’entendre six lignes polyphoniques ou plus en même temps dans la tête, mais aussi de faire abstraction des humeurs suggérées par le texte, l’essentiel de cette musique ayant une logique en lui-même. Tenter d’expliquer cette logique par des mots, et donc les structures dynamiques écrites sur les feuilles de papier, est peu susceptible de produire quelque chose de très organique et peut prendre un temps très long. Il est évidemment mieux de tester la musique comme musique plusieurs fois, avant de commencer à se vanter de la connaître. En réalité c’est une des grandes forces de la polyphonie, que beaucoup de ce qu’elle est assez complexe pour nécessiter des répétitions quasi interminables, tandis que les interprètes continuent à y trouver des perspectives nouvelles. Donc, idéalement, on devrait chanter encore et encore la musique en répétition avant de la présenter au public; mais tant dans le contexte amateur que professionnel, cela se fait difficilement avec profit. Une bonne interprétation de polyphonie dépendra de la maîtrise d’une succession infinie de détails infimes, que ne peuvent pas enregistrer les têtes des gens en répétition et qui seraient exagérés en concert, même s’ils pouvaient être mémorisés. Le seul moyen, c’est de les sentir instinctivement en chantant, ce qui est beaucoup plus un test de musicalité que de technique vocale. Les répétitions de cette manière de voir la polyphonie deviennent vite une occasion de ne pas faire plus que de constater que les notes sont correctes (tant dans les partitions qu’aux voix), ce qui peut signifier simplement survoler une nouvelle pièce juste avant sa première représentation publique.

Dans ce domaine d’architecture générale, les mouvements de groupe, et en particulier la parodie des mouvements de groupe, constituent un cas un peu à part. Dans beaucoup de mises en polyphonie de l’Ordinaire, beaucoup de matériel revient en fait de manière répétée, mais pas exactement dans le dernier sens de récapitulation. Le problème pour le compositeur d’un Gloria ou d’un Credo était qu’il devait traiter un texte long. Un moyen d’éviter de devoir inventer de nouveaux points d’imitation pour chaque sous-fragment de ces textes était d’en réutiliser d’anciens relevant du même modèle; et un des plaisirs en dirigeant une messe-parodie, par exemple, est de voir comment le compositeur imaginatif représente ce vieux matériel dans des œuvres nouvelles. Par ce retravail de matériel commun, les 5 mouvements d’une mise en musique se trouvaient liés, obligeant le chef à penser soigneusement aux vitesses relatives en vue de la variété. Bien sûr, au départ les mouvements étaient interrompus entre les sections du service, qui relâchait certainement la pression en rêvant à de légers changements de vitesse; mais il y a un réel intérêt, dans la manière moderne de chanter une messe, mouvement après mouvement aussi. J’attire l’attention sur le fait que, dans les mains d’un maître, la technique de la parodie bénéficie plutôt de notre mode de présentation (une “symphonie” en 5 mouvements). Mais peut-être est-il plus opportun d’envisager cela plus comme un grand ensemble de variations sur un thème que comme une symphonie, même si chaque mouvement a son caractère. L’Agnus, par exemple, assure que la séquence se termine d’habitude par un mouvement lent.

Dans ce contexte, c’est évidemment un grand avantage si le chef a un bon sens de l’architecture générale, dans ce cas-ci entre les 5 mouvements. Le cas échéant il peut, par exemple, penser ensemble la première section du Credo à la même vitesse que le Gloria qu’on vient de terminer. Dans les versions plus élaborées, faire du Credo une sorte d’image en miroir du Gloria signifie que plusieurs minutes peuvent se passer pour l’interprétation, avec des blocs importants de musique tous au même tempo (dans le cas de la Missa Si Bona Suscepimus de Morales, par exemple, cela atteint 25 minutes), ce qui peut consister à gaspiller une occasion. Je ne veux pas nécessairement dire par là quelque chose de radical: des changements très légers peuvent produire le même effet de contexte nouveau que des plus importants. Varier subtilement les tempi donnera de nouvelles perspectives à un vieux matériel, ce qui rentre bien dans le contexte général de la parodie. La question de changer les vitesses au milieu d’un mouvement (par exemple accélérer sur ‘pleni sunt caeli’ ou ralentir sur ‘Et incarnatus est’) en termes musicaux relève de la même perspective de construction. Autrement dit: le matériel emprunté peut être mis en valeur aussi bien en étant exploité à plusieurs vitesses qu’orné de nouveaux contrepoints (les deux ensemble, c’est encore mieux!). Ainsi le chef peut prendre une part active au processus créateur, en particulier si le compositeur n’a pas été très imaginatif dans sa parodie (on pense à Lassus).

Timbres vocaux et nombre de chanteurs par voix

J’ai mentionné mon idéal sonore, mais pas le genre de voix qui le produira. Comme je l’entends, la polyphonie requiert des voix claires, fortes, agiles et nettes mais pas blanches, ayant un bon legato naturel sur une large étendue. La synthèse, par Virginia Woolf, du style en prose de Proust (citée p.14) exprime parfaitement mon ambition. D’autres chefs qui se spécialisent en musique de la Renaissance, en particulier des non-anglais comme Paul van Nevel, semblent penser qu’elle requiert des voix plutôt petites, plus proches du timbre de la flûte à bec que de la trompette naturelle. Cela peut refléter le type de chanteur disponible à l’échelle locale qui, pour autant qu’ils reçoivent un entraînement vocal et apprennent à projeter leur voix, le font avec vibrato, ce qui oblige Paul et ses collègues à utiliser des voix relativement peu entraînées; ou cela peut être dû à l’assurance que la clarté de l’écriture est mieux servie par des voix pauvres en harmoniques. J’ai de la sympathie pour cette opinion, et j’ai admiré des versions très différentes par van Nevel d’œuvres que nous avons aussi chantées (en particulier de grandes œuvres comme la Messe à 12 voix de Brumel, le Spem de Tallis, le canon à 24 voix de Josquin); mais l’effet d’ensemble est peu palpitant, peu brillant, trop précieux. Je veux pour le son un cœur d’acier, et en m’efforçant de le façonner je suis persuadé que nous avons encouragé le développement d’un nouveau type de chant professionnel, un type qui renvoie à l’Opéra de Sydney sans usage du vibrato parasite (en se souvenant qu’il y aura toujours du vibrato).

Les enregistrements de Van Nevel montrent qu’il me conforterait dans l’avis que l’audibilité égale de toutes les voix est un souci primordial pour chanter la polyphonie. Ne pas travailler cela, c’est montrer un respect médiocre pour la véritable nature de l’écriture. La clarté indispensable ne peut s’atteindre que par une bonne justesse et un bon mixage des voix. Une mauvaise justesse rendra la texture trouble, puisque les lignes s’embrouillent, et un mauvais mixage fera que certaines voix perceront de l’ensemble, rendant ces lignes sensiblement plus audibles que d’autres. Par conséquent, je souhaite un chanteur capable de chanter avec couleur dans sa voix sans créer de barbouillage; qui puisse écouter tout en chantant fort; et qui ait la souplesse de chanter avec sensibilité dans une grande étendue comme celle que préféraient les compositeurs de la Renaissance, puisque pendant l’essentiel de cette période les étendues chorales modernes SATB ne s’appliquaient que très vaguement. Je choisis d’utiliser deux chanteurs par voix plutôt qu’un, parce que je recherche spécifiquement un son choral mixé, et non celui d’une voix par partie, avec toutes les ruptures de legato que cela impose. Et je suppose enfin que c’est ainsi que pratiquaient les chefs de chœur des institutions de la Renaissance: utiliser les gens les plus musicalement intelligents, pas seulement ceux qui ont de belles voix.

Il est important que dans toutes les voix les chanteurs choisis arrivent dans le groupe avec le même genre de voix, mais c’est plus important encore pour les sopranos. Et donc, en vue de garder le cap, il faut respecter des balises plus strictes encore que celles des chanteurs des voix inférieures, non seulement en chantant à deux par voix même dans une musique à huit voix où les autres voix sont chantées en solo, mais en travaillant plus précisément dans la gestion de l’“alternance des respirations”. Il est arrivé que le public ne remarque pas la présence d’un alto, ténor ou basse (bien que l’audition répétée aurait vite révélé le fait); mais il est impossible de cacher un timbre de soprano inapproprié, dès la toute première phrase. D’ailleurs, toute idée fausse selon laquelle ces sopranos sonnent comme des garçons montre simplement que son auteur n’a pas écouté de près chacune des voix. C’est clair: ces sopranos sonnent PLUTÔT comme des garçons que comme des sopranos traditionnelles d’opéra, mais il y a un tel fossé avec ce dont il est question ici, que c’est totalement incongru.

Donc, combien de chanteurs par voix est l’idéal? D’emblée, pour moi c’est 2. Avec deux, vous avez une sonorité vraiment chorale où les participants peuvent être en lien étroit l’un avec l’autre, tout en maintenant un legato ininterrompu par l’alternance des respirations. Ils sont plus faciles à mélanger qu’avec un par voix, où le danger est plus grand que des voix individuelles ressortent. Un par voix présente l’avantage évident d’une interaction facile entre les chanteurs où les perspectives de phrasé et rubato subtils sont accrues, mais cela ça ne marche vraiment bien que dans de la musique comportant des phrases courtes et facilement divisibles. Les lignes beaucoup plus longues et le poids de la polyphonie de mi-période imposent, à mon avis, le recours à un chœur de chambre.

Trois voix ou plus par pupitre peuvent donner cette sonorité plus ample, mais au fur et à mesure que les nombres augmentent, le retour diminue en proportion inverse. Avec 3 chanteurs par voix, il y a la difficulté que deux d’entre eux ne se trouvent pas l’un à côté de l’autre, ce qui diminue la flexibilité pour ce qu’ils doivent tous faire ensemble comme n’étaient qu’un: respirer, s’accorder, se fondre. À 4, ce manque de flexibilité s’aggrave, et au fur et à mesure que le nombre augmente. Selon mon expérience, quand le nombre de chanteurs dépasse 3 j’ai affaire à un autre type de sonorité, et en général à un autre genre de chanteurs (sonorité plus neutre, implication personnelle en baisse à un point tel que, comme chef, je dois tout décider puisque personne dans le chœur ne peut entendre ce que fait chacun d’autre. À 2, chacun peut mieux s’intégrer parce qu’ils s’entendent suffisamment pour le faire, et la sonorité est déjà chorale. Comme je l’ai argumenté plus haut, c’est mieux parce que chacun participe à l’interprétation en direct au concert: les chanteurs et le chef. En augmentant le nombre, on diminue d’autant les chances qu’il en soit ainsi.

Certes, 3 ou 4 chanteurs par voix pourraient bien se fondre, sous réserve de la bonne volonté de tous les chanteurs et d’une salle pas trop réverbérante.

Ici on bute sur une autre vache sacrée, ignorée lors d’une approche précédente de cette musique. De grandes églises à l’acoustique généreuse ont été longtemps pensées comme des endroits en quelque sorte idéaux pour chanter: la vision lointaine du chœur des anges, sa sonorité amplifiée par la réverbération possible dans une nef gothique s’est montrée très attrayante et durable. Le problème, c’est que même une réverbération modeste peut véritablement détruire la polyphonie, exactement de la même manière qu’un vibrato exagéré de la voix peut l’anéantir, parce que par sa nature même la polyphonie recourt constamment à des détails de l’ordre de la musique de chambre dans son intérêt, qui dans une acoustique très réverbérant se mélangera en une succession d’accords peu intéressante. Ce mic-mac complique aussi la vie aux chanteurs pour s’entendre l’un l’autre et donc obtenir une interprétation, diminuant l’intérêt pour l’auditeur. Les lieux très secs peuvent bien sûr eux aussi être un enfer, mais certains parmi les plus secs créent au moins le décor dans lequel une interprétation sensible et intéressante peut avoir lieu, où les chanteurs maîtrisent entièrement ce qu’ils font et où le public peut tout entendre. Mes lieux de prédilection pour la polyphonie sacrée, ce sont ces salles symphoniques modernes où l’acoustique donne un son de base clair et rond, souvent adaptable par l’ouverture ou la fermeture de portes donnant sur des chambres acoustiques spéciales dans les combles.

Il y a deux raisons pour lesquelles la polyphonie doit se chanter dans un style dérivé de la musique qui a précédé la période Renaissance, plutôt que de celui de la musique qui l’a suivie. Mais à quoi bon raisonner, en pratique il est impossible d’effacer l’habitude que nous avons tous du répertoire ultérieur, ce qui n’est qu’une autre façon de dire que nous vivons une époque différente de la Renaissance et sommes habilités à rendre la musique du passé vivante pour des oreilles modernes. Au fil des années, les Tallis Scholars ont trouvé leur chemin dans un équilibre entre le chant avec des voix entraînées de manière moderne et chantant dans un style dont nous pensons qu’il convient à la musique. C’est un compromis, mais au moins il vient d’une spécialisation dans ce répertoire, en pensant uniquement à comment le faire sonner au mieux. Dans un sens l’idéal serait de n’avoir jamais chanté que le plain-chant avant d’aborder la polyphonie, pour connaître uniquement le type de legato que cette musique requiert, pour sentir comment les mélodies chantées coulent, se construisent et meurent, sans avoir jamais été coincé dans des barres de mesure. Mais les voix non entraînées des moines, comme on peut les entendre dans les enregistrements historiques des moines de Solesmes, n’ont qu’un impact limité, qui ne suffirait pas dans une salle symphonique moderne pour capter un grand public. Notre compromis était inévitable et, à en juger par les standards les plus stricts de ce que cette musique requiert, son succès a été partiel. Mais je n’ai jamais entendu un chœur formé uniquement au plain-chant chanter de la polyphonie de manière qu’une grande salle puisse être remplie par sa sonorité, et je ne l’entendrai jamais.

J’ai entendu d’innombrables chœurs chanter de la polyphonie dans des programmes panachés avec de la musique ultérieure, et j’ai remarqué combien le répertoire ancien est de sonorité ingrate, squatté par le phrasé sur 4 mesures et les contrastes dynamiques impromptus, sans savoir où vont ces longues phrases mélismatiques. (La cerise sur le gâteau, c’était un chœur de garçons qui passent l’essentiel de leur vie à se concentrer sur le chant lors des services; bien sûr ils sont des gens modernes, influencés par l’écoute de musique plus récente, mais j’ai été récemment renversé d’entendre les garçons de la Cathédrale de Westminster chanter de la musique de type harmonique. Cela sonnait curieusement au point de vue stylistique, parce qu’ils s’efforçaient de chanter le texte legato, comme cela convient au chant, en faisant se suivre les syllabes en un doux continuum plutôt incongru pour le texte en question. Mais depuis des décennies maintenant ils ont été fameux pour leurs interprétations stylistiques de la polyphonie, ce style grandement favorisé par leur expérience quotidienne du chant. C’était un plaisir autant qu’une éducation que de chanter certains des offices de la nuit aux côtés des hommes du grand chœur en septembre 2012, lors du festival choral accueilli par Martin Randall).

Je n’ai jamais auditionné des chanteurs parce que je doute de ma capacité à leur dire, à partir de leurs pièces préparées, comment ils pourraient chanter de la polyphonie. Sans doute j’apprendrais quelque chose sur le type de voix qu’ils ont et sur leurs capacités en lecture à vue, mais je n’apprendrais pas comment ils entendent leurs voisins, combien ils sont préparés instinctivement à se fondre avec eux et quel feeling ils ont pour les lignes mélodiques qui n’existent que dans le contexte d’autres lignes semblables. Nous avons la chance d’avoir un large choix de candidats à Londres, et ces jours-là j’ai tendance à laisser la décision de qui va nous rejoindre au chanteur à côté de qui le candidat serait invité à se tenir. Ainsi ils peuvent lier connaissance, au moins, avant que nous commencions. Et comme je ne peux jamais avoir entendu un chanteur avant sa première répétition avec nous, je suis prudent pour juger un tant soit peu sur cette répétition-là ou une autre mais seulement sur ce que j’entends en concert, et de préférence au fil de plusieurs concerts. La seule façon correcte de juger un chanteur qui a une aptitude pour la polyphonie, c’est de le juger sur une moyenne de ce qu’il fait, parce que l’exigence du répertoire est variée et que chacun peut avoir un passage à vide. J’ai frémi pour les débuts de gens qui savent réaliser la plus parfaite partie de Palestrina dans les circonstances relax d’une répétition, rien qu’en m’émerveillant de combien j’étais excité en les entendant chanter dans une mauvaise acoustique en concert; ou quand le destin ne leur apportait qu’une satisfaction en dessous de leur potentiel. C’est la moyenne qui est cruciale, pas de relever le temps qu’il faut à un nouveau pour intégrer les méandres de notre style (le positionnement métrique méticuleux des notes brèves); pour les croches et doubles-croches, cela prend quelques mois; acquérir le phrasé legato désiré au fil de tout un programme; ne pas laisser la musique ralentir (et baisser) dans les passages doux et accélérer dans les forts.

Diapason d’interprétation

Un des choix que le chef de polyphonie doit faire à l’avance, c’est celui du diapason. Grosso modo, nous avons adopté une théorie de transposition à laquelle une vaste publicité a été donnée à partir des interprétations de David Wulstan avec les Clerkes d’Oxenford dans les années 1970, mais qui était déjà en usage dès les premières décennies du XXe siècle. A priori, c’est de transposer l’essentiel du répertoire anglais une tierce mineure plus haut que la hauteur écrite, vu qu’une note écrite à la Renaissance représentait un son à peu près une tierce mineure plus haut que ce que cette note écrite signifie pour nous. La théorie est très contestable quand on l’applique à la musique anglaise en raison de la nécessité de spécialistes pour les parties aiguës qui en résultent, mais en réalité beaucoup d’autre répertoire a été couramment transposé vers le haut, depuis de nombreuses années. Quoi que l’on pense de l’évidence, le résultat peut être très décisif. Je mentionne cela ici parce que le choix de transposer ou non a de sérieuses répercussions sur l’équilibre et la clarté de l’ensemble. Nous avons été critiqués, très logiquement et avec raison, pour nos interprétations de musique anglaise à un diapason tellement haut que pour quoi que ce soit d’autre. C’est bien sûr parce que la partie supérieure (dite ‘soprano’) monte très haut que les parties inférieures, en particulier si elles comportent une ou plusieurs parties de contreténor grave chez Tudor, seront masquées. Il y a deux solutions: être incohérent (parce que pendant longtemps cela a été une pratique standard de chanter le répertoire sans sopranos une tierce mineure une tierce plus haut, voire plus) ou chanter ce répertoire particulier sans transposition, et hausser à la demande.

Je choisis toujours de prendre à bras-le-corps les problèmes plutôt exotiques de solution au diapason élevé, d’abord parce qu’à la hauteur écrite la légèreté du son me manque, et ensuite parce que je trouve que les déséquilibres causés par les tessitures au diapason haut sont simplement transférés vers le bas de la texture au diapason bas. Bien sûr cela prend un peu plus de temps pour les observer, puisque la partie la plus haute n’est de toute façon pas concernée, mais tôt ou tard on souhaite que les ténors n’aient pas à chanter aussi haut tout le temps, en particulier avec les basses maintenant plutôt graves pour beaucoup de barytons/basses. Les altos (chantant maintenant ‘à la peine’) aussi peuvent sonner inconfortablement haut avec comme résultat que la composante grave de la sonorité générale peut disparaître, tandis que le centre de la texture risque d’être exagéré et épais. Préférant que les antiennes sonnent plus aérées que massives, j’ai essayé de produire une partie aiguë qui soit d’une légèreté diaphane. C’est une chose très difficile à faire, et en tout cas cela demande plusieurs années de fignolage. Dans les premières années du groupe il y avait un danger constant que les chanteurs, et le public par ricochet, se désintéressent des grandes œuvres (qui sont longues) pour cause de gorges douloureuses. Maintenant, et pas seulement dans Spem qui comporte huit de ces voix aiguës, l’expérience m’a encouragé dans cette voie. Il est possible de les lancer de manière à rendre leur sonorité expressive plutôt qu’exigeante, et d’avancer en maintenant un bon équilibre avec les parties graves. Notre dernier enregistrement (la Missa Gloria tibi Trinitas de Tavener) constitue à mon avis l’étape suivante dans la quête d’un équilibre général satisfaisant entre les voix dans une composition vraiment massive pour voix aiguës.

Un truc pour aider l’équilibre est d’utiliser un ténor léger dans les parties de contreténor en plus des falsettistes. De la même manière, on peut ajouter un baryton aigu à la partie de ténor ou même aux parties de contreténor (Bertie Rice, baryton, a aidé pour les notes graves des deux parties de contreténor d’un bout à l’autre des séances du Gloria tibi Trinitas). Le besoin de ces combines n’est vraiment qu’une concession au fait que les étendues vocales de la Renaissance ne correspondaient pas à ce que nous attendons et à ce qu’on pense dans les cours de chant d’aujourd’hui, une chose qui apparaît non seulement dans la polyphonie de Tudor mais aussi dans la plupart des polyphonies flamandes. Les chanteurs de ce répertoire doivent simplement être préparés à adapter ce qu’ils connaissent aux circonstances, et dans ce cas de doublure d’un autre type de voix cela signifie en épouser les inflexions. En même temps, tous les chanteurs de la voix doivent contribuer à l’interprétation collective, ce qui requiert un niveau de sensibilité peu répandu dans le milieu professionnel, où on arrive au boulot en pensant:’voilà ce que j’ai prévu de faire, voici mon type de voix: je ne suis pas préparé à chanter autrement’. On sympathise, mais on n’engage pas des gens qui pensent ainsi. Et en parlant d’androgynie, cela a été dans les années récentes une source de force chez les Tallis Scholars d’avoir employé un et une altos en parallèle. Au départ, quand nous étions encore en train d’essayer de singer les usages de la cathédrale, certains pensaient que c’était aller trop loin dans la direction d’une sonorité purement séculière. Mais ça a vraiment bien fonctionné, en symbiose parfaite et procurant la flexibilité d’une étendue complète qui peut être très large si l’homme chante en voix de poitrine pour les notes graves et que la femme aide pour les notes difficiles un falsettiste, dans le médium. La clé du succès, c’est la sensibilité des chanteurs: Caroline Trevor, Robert Harre-Jones et Patrick Craig. Nous n’avons jamais utilisé de ténor féminin, même si théoriquement cela pourrait se faire.

Ces tessitures amènent la question de savoir à quel genre d’interprète les compositeurs de la Renaissance pouvaient s’attendre, puisqu’il est difficile de croire que les gorges aient tellement changé en quelques centaines d’années, ou que la malnutrition ait eu sur les tessitures un tel effet transformateur. Mon sentiment, qui ne pourra jamais être prouvé, est qu’une fois encore c’est le bon sens qui fournit la clé. Il est très plausible que dans les jours avant que les voix doivent se faire entendre au-dessus des orchestres, les techniques modernes de projection n’existaient pas. Quand aujourd’hui les chanteurs populaires chantent pour eux-mêmes (ou via un micro si c’est en public), ils ne se préoccupent guère de projeter leur voix, mais chantent clairement de gorge, de tête ou en fausset selon que l’étendue le requiert. Les étendues de la Renaissance suggèrent nettement que c’était la méthode des chanteurs de l’époque, impliquant que nous devrions nous en référer non pas à Jessye Norman mais à Sting. Aucune académie de chant qui se respecte ne se charge d’enseigner aux gens ce qu’ils savent faire naturellement, ce qui expliquerait pourquoi il n’y a aucune évidence en enseignement vocal, contrairement aux instruments. D’accord aussi: si je ne m’abuse, je ne fais que proposer un autre argument démontrant que la sonorité forte et large des Tallis Scholars doit être bien loin de celle des chœurs de la Renaissance.

Hormis les étendues étranges que requièrent souvent des chœurs modernes Josquin, Cornysh, Taverner et leurs contemporains de la mi-Renaissance, il y a le problème peu discuté que pose Palestrina, qui constituerait en soi un petit domaine d’étude. Là où les compositeurs anglais avaient tendance à doubler la partie de contreténor lorsqu’ils écrivaient à plus de quatre voix, Palestrina doublait les ténors. Non seulement c’est incommode dans le contexte moderne où les ténors sont les moins trouvables de toutes les voix, mais Palestrina aggravait son cas en écrivant pour ces ténors des parties inhabituellement hautes, atteignant couramment le la aigu en hauteur écrite! Et même si le la aigu de Palestrina et ses contemporains n’était pas ce que nous entendons comme un la aigu, en raison de la pondération qu’impose les changements de pratiques, les ‘ténors’ chanteront encore une tierce plus haut au sommet de leur étendue que les ‘sopranos’ en haut de la leur, ce qui n’est jamais arrivé dans la musique anglaise, même quand la partie supérieure avait la fonction de mélodie principale et que les sopranos étaient absentes. C’est rare dans l’école flamande aussi. La régularité avec laquelle Palestrina écrivait des parties aiguës seulement une sixte plus haut que le ténor pose des questions délicates au sujet de quels types de voix il avait vraiment en tête. Comme nous savons peu de chose au sujet de la sonorité des chanteurs de la Chapelle Sixtine à cette époque (sinon qu’il n’y avait ni garçons ni castrats pour la voix supérieure, c’étaient des adultes intacts de tous âges), il est difficile pour nous d’imaginer quel son il entendait. Il est trop simpliste de penser qu’il y avait des falsettistes et des ténors légers en abondance: ce n’est pas le cas aujourd’hui; et quoi qu’il en soit, je doute que la voix de fausset, dans le sens moderne d’utilisateur de toute l’échelle, existait aussi tôt que cela comme instrument couramment utilisé. Mais les étendues vocales de Palestrina sont uniques, ce qui suggère qu’il écrivait pour un ensemble entraîné et obtenait donc un son non seulement différent du nôtre, mais différent d’où que ce soit d’autre à cette époque.

Les éditeurs modernes, cherchant à vendre des exemplaires pour chœur standard SATB, ont eu tendance à éviter les pièces à 5 voix de Palestrina au profit de celles à 4 et 6 voix, stratégie qui a eu pour conséquence de limiter considérablement la connaissance de ces œuvres. Le besoin moderne est de trouver des pièces avec deux parties de sopranos d’abord, et ensuite deux d’une des autres. Les pièces à 5 voix de Palestrina avec 2 sopranos sont très rares, tandis que son écriture à 6 voix comporte souvent 2 sopranos avec 2 altos ou ténors. C’est ainsi qu’il y a plusieurs enregistrements de la Missa Assumpta est Maria (SSATTB) et aucun, à part le nôtre, de ses Missa Nigra Sum et Missa Sicut Lilium (toutes deux SATTB), en dépit de leur valeur exceptionnelle. Dans cette catégorie ingrate, plusieurs autres messes et motets. Que faire ? Tout porte à la solution impopulaire de baisser une très grande partie de la musique de Palestrina d’environ une quarte, de la réécrire pour des faussets (ou éventuellement des ténors légers) en haut, et d’arranger les autres parties entre un mélange de ténors graves, barytons, basses et basses graves. (Le problème du chœur moderne de collège, qui ne dispose que de voix jeunes, et donc le manque de voix graves ne se posait évidemment pas aux employés de la Chapelle Sixtine, dont l’âge moyen était en fait plutôt élevé.) Si, dans son entourage, quelqu’un avait pu s’atteler à cela, la conception actuelle du monde sonore large et lumineux de Palestrina aurait été radicalement redéterminée. Mais bien que les listes d’employés de la Chapelle Sixtine au XVIe siècle suggèrent cette solution, nous avons d’autres options. Si nous baissons d’un ton, les étendues standard deviennent souvent une partie modeste de soprano, d’alto ordinaire, ténor haut et basse haute, éventuellement à doubler. Telle fut la lecture normale de Palestrina quand il a été redécouvert au XIXe siècle, et cela fait des économies raisonnables de papier. Le seul problème, c’est que la tessiture des ténors et basses reste haute, les ténors en particulier trouvant toute une messe à un diapason très éprouvant, même s’ils ne dépassent jamais le sol.

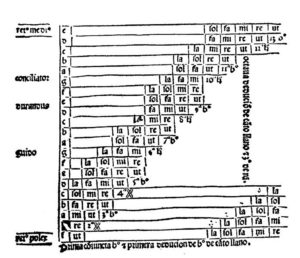

Musica ficta (Musique feinte)

Ce domaine de la pratique d’interprétation me laisse froid, même si je sens que cela ne devrait pas être le cas parce que finalement, une pièce peut être transformée par ses ficta. Le répertoire anglais se détricoterait complètement si ces fameuses ruptures, dont la plupart sont provoquées par des ficta, étaient négligées. La musique de Gombert aurait été applaudie il y a des années s’il les avait utilisées couramment en Angleterre. Mais bien que certaines exigences fondamentales n’aient pas changé pour l’interprétation de la polyphonie pendant 40 ans (comme ignorer tout le non-sens quant à la prononciation régionale du latin, de l’anglais, du français et du reste; trouver précisément les voix qui conviennent pour satisfaire ma vision auditive), la ficta me trouve tâtonnant et chipotant, changeant d’avis toutes les quelques années.

Mon lâche espoir est toujours que l’éditeur aura été fiable en prenant les décisions nécessaires, que ces décisions sont les bonnes, et qu’il n’y aura pas d’argument contre elles en répétition. Je préférerais qu’on ne me demande pas ce que je préfère, mais si c’est le cas, ma réponse jusqu’il y a environ dix ans était de jeter tout en bloc (témoin notre enregistrement de la Messe ‘Earthquake’ de Brumel qui, comme dit plus haut, est un monument de l’approche préraphaélite) en vue de la continuité. Depuis lors j’ai procédé par échelons en augmentant les cadences pour les élargir, avec chaque variation entre elles. Finalement et sevré de la sonorité faussement médiévale qui s’était installée en moi par les éditeurs de ces intimidantes Œuvres Complètes/Opera Omnia publiées à partir des années 1930, disponibles dans toutes les bonnes librairies, je n’en ai pas encore complètement fini avec le triton comme raison d’ajouter des ficta. Laissez-les chanter des quintes diminuées si l’impact de la musique en bénéficie. Et je suis tellement fatigué des pièces que j’ai rencontrées en premier lieu il y a des années dans ces Œuvres Complètes (l’Ave Maria’ de Cornysh par exemple) sans aucune ficta du tout, que je pense que la musique ne signifie quasi rien pour moi avec les ficta en plus, contre tous mes instincts actuels. Ironiquement, je suis peut-être inclassablement authentique quand je m’en remets seulement à ma propre préférence naturelle en matière de ficta: c’est la bonne raison de penser comment c’était pour les copistes originels. Le problème est qu’il y a tellement de choix, et si peu dans le sens de certains principes, qui ont de toute façon changé au fil du XVIe siècle!…

Traduit de l’anglais par Jean Payon, (Belgique)