Ildikó Ferencziné Ács, Ungarn

Dank des technischen Fortschritts stehen Chorleitenden heute MIDI-Aufnahmen und digitale Chorstimmen zur Verfügung, die die Probenarbeit und den Lernprozess erleichtern. Was allerdings auf der einen Seite modern und innovativ erscheint (digitale Klaviere, Audio- und Videoaufnahmen, Streaming, virtuelle Chöre), kann auf der anderen Seite auch negative Auswirkungen haben.

Die folgenden Abschnitte sollen verdeutlichen, weshalb das Notenlesen auf der Basis der relativen Solmisation vorteilhaft und das Klavier als Hilfe beim Lernen einer Chorstimme oder eines Chorwerks nur bedingt geeignet ist.

Die Rolle des Klaviers im Lernprozess

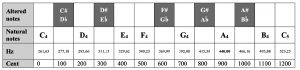

Das Klavier bzw. die digitalen oder virtuellen Tasteninstrumente sind grundsätzlich temperiert.[1] Das heißt, es handelt sich um eine Art gleichschwebende Stimmung, bei der die 12 Halbtöne der Oktave jeweils den exakt gleichen Abstand voneinander haben. Alexander John Ellis, ein englischer Mathematiker und Philologe aus dem 19. Jahrhundert, entwickelte zum Vergleich verschiedener Temperierungen und den daraus resultierenden Tonhöhen ein neues System und eine Maßeinheit. Mit Hilfe des Cent-Systems wandelte er das 2:1-Verhältnis der Oktave in eine lineare Skala mit 1200 Einheiten um, bei der die Intervalle mittels arithmetischer Differenzen bestimmt werden können. Dabei wurde der Halbton als kleinstes Intervall als = 100 Cent festgelegt (ein Cent ist ein Hundertstel eines temperierten Halbtons), während ein Ganzton 200 Cent entspricht. Bei der vollständig gleichschwebenden Stimmung sind alle Tonarten gleichwertig (Ferencziné, 2015).

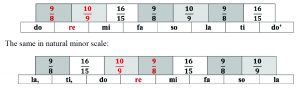

Abbildung 1. Das Cent-System

Bezogen auf die Frage, wie sich sauber intoniertes Singen auch beim Einsatz von Instrumenten erreichen lässt, ist festzuhalten, dass “es allgemein bekannt ist, dass jede Art von Temperierung […] der sauberen Intonation des Chores fremd ist.” Man kann das Klavier einsetzen, um eine Start- und Kontrollnote als Referenzpunkt anzugeben, was bedeutet, dass man gleiche Noten (vielleicht sogar innerhalb derselben Oktave) anschlägt. “Die vom Chor gesungene Stimme sollte niemals auf dem Klavier gespielt werden. […] Das Instrument ist nur dazu da, um die Töne immer wieder in Relation zu ihrem Ausgangspunkt zu setzen” (Kardos, 1969: 29). Die menschliche Singstimme wird demnach nur in einem akustischen Zusammenhang betrachtet.

Merkmale der akustischen Obertonreihe

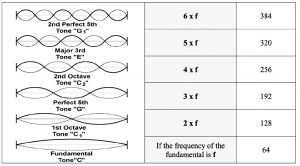

Die menschliche Stimme, die Singstimme als Klangquelle, kann als akustisches Signal angesehen werden. Schwingt beispielsweise eine Saite oder ein Stimmband, ist nicht nur der Grundton, sondern auch seine mit ganzen Zahlen multiplizierten Frequenzen, seine harmonischen Obertöne, zu hören. Die Frequenzverhältnisse werden durch die aufeinanderfolgenden Töne der Obertonreihe abgebildet:

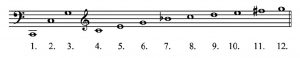

Abbildung 2. Obertöne [2]

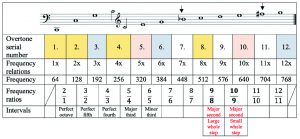

Die folgende Abbildung zeigt die Obertonreihe auf dem Grundton C/C2 (die Obertöne 7 und 11 sind tiefer als die im diatonischen Rahmen verwendeten Noten), mit den Frequenzwerten und Verhältnissen, die sich auf die jeweils darunter liegenden Noten beziehen. Die Farben dienen zur Kennzeichnung der zusammengehörenden Oktaven.

Abbildung 3. Frequenzwerte und Verhältnisse

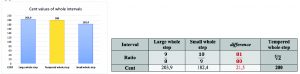

Bei der ausgeschriebenen Obertonreihe befinden sich zwischen dem 8. und 10. Oberton große Sekunden. Auf dem Klavier entspricht dies zwei Ganztönen. Die Zahlenwerte unter den Intervallen lassen jedoch erkennen, dass das erste Intervall (9/8) größer als das zweite (10/9) ist. Um diese beiden Ausprägungen der großen Sekunde zu unterscheiden, verwenden wir im Folgenden die Begriffe “großer Ganztonschritt” (9/8) und “kleiner Ganztonschritt” (10/9). Das Frequenzverhältnis der beiden Ganztöne beträgt 81/80 – etwa 21,5 Cent.

Beim Vergleich der drei Ganztontypen (große Sekunden) werden die Größenunterschiede deutlich.

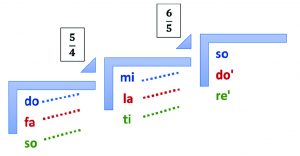

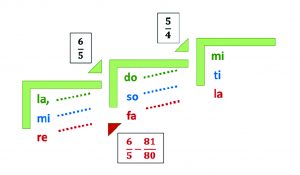

Abbildung 4. a-b. Die drei Arten von großen Sekunden

Der Unterschied zwischen dem großen und kleinen Ganztonschritt, der sich aus der Differenz des akustischen Rahmens ergibt, ist ebenfalls klar erkennbar. In der Dur-Tonleiter sind die Sekundschritte wie folgt aneinandergereiht:

Dasselbe in der natürlichen Molltonleiter:

Abbildung 5. a. Dur-Tonleiter; b. Natürliche Moll-Tonleiter

Auf der Grundlage von Abbildung 3, der Untersuchung der Terzen in der Obertonreihe und der Rolle und Beschaffenheit der Töne in der diatonischen Tonleiter, können wir die Struktur der Dur-Dreiklänge folgendermaßen darstellen:

Abbildung 6. Die Dur-Dreiklänge der diatonischen Skala

Alle Akkorde haben eine reine Groß- und Kleinterz-Struktur. Es ist kein Zufall, dass sie zu den stabilsten und stärksten Dreiklängen der Dur-Tonart, den Trägern der Hauptfunktionen, geworden sind.

Mit einer Ausnahme klingen auch alle Mollakkorde des diatonischen Systems klar. Nur beim Moll-Dreiklang mit dem Grundton re, ist der Terzton mit dem kleinen Ganztonschritt (10/9) verbunden, d.h. die kleine Terz ist in diesem Fall im Verhältnis 81/80 kleiner.

Abbildung 7. Die Moll-Dreiklänge der diatonischen Skala

Es ist somit klar, dass sich das re an einer empfindlichen Stelle befindet, abhängig von seiner Position und tonalen Verortung. Durch die Festlegung der Position und der Rolle einer Note in einer bestimmten Tonalität, kann die Stabilität der sauberen Intonation verschiedener Intervalle und Harmonien durch Üben entwickelt werden. Ein Lernprozess ist dann effektiv, wenn sich „konstante“ Lerninhalte häufig wiederholen. Je mehr Variablen es gibt, desto schwieriger ist es, sich den Ablauf einzuprägen und zu verinnerlichen. Von den beiden Arten der Solmisation, der absoluten und der relativen (auch als “fixes do” und “bewegliches do” bezeichnet), entspricht nur die relative Solmisation den oben genannten Anforderungen.

Die Rolle der relativen Solmisation bei der Entwicklung einer sauberen Intonation

Die relative Solmisation erleichtert das Erlernen tonaler Musik und ermöglicht eine saubere Intonation von Melodien und Harmonien. Sie bildet die tonalen Strukturen der Töne ab und legt ihre Funktion in der Tonart fest. Die Silbennamen von Melodietönen und von Intervallen bleiben in allen Tonarten gleich. In jeder Dur-Tonart beispielsweise beginnt eine so-re-mi-Wendung auf der 5. Stufe und besteht aus einer fallenden reinen Quarte und einer steigenden großen Sekunde. Die absolute Solmisation hingegen ist nicht mit den Strukturen der Tonalität, sondern den absoluten Tonhöhen verbunden. Die Wendung so-re-mi ist somit immer an die absoluten Tonhöhen g-d-e gebunden.

Abbildung 8. Relative Solmisation – Absolute Solmisation

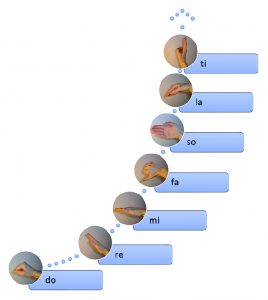

Die Verwendung der relativen Solmisation in einem tonalen musikalischen Kontext ist daher die am besten geeignete Methode, um eine saubere Intonation zu erlangen. Die sichere Anwendung erfordert viel Übung, für die Hilfsmittel wie Handzeichen zur Verfügung stehen. Aufgrund ihrer räumlichen Positionierung bieten die Handzeichen eine hervorragende Möglichkeit, Tonhöhen zu visualisieren und den Klangcharakter der jeweiligen Noten darzustellen.

Abbildung 9. Handzeichen

Einstimmige Beispiele

Sauberes Singen kann nur durch die Wechselwirkung von Einstimmigkeit und gleichzeitiger Intonierung erreicht werden, deren Fundament in der Einstimmigkeit gelegt werden muss. Wenn wir auf den Größenunterschied zwischen dem großen und kleinen Ganztonschritt hinweisen, sollten wir festhalten, dass in der Dur- und der Molltonleiter Ganztonschritte zwischen den folgenden Stufen vorkommen:

1-2.

4-5.

6-7.

Aus intonatorischer Sicht sollte man daher auf das saubere Singen und Halten der 2., 5. und 7. Stufe legen,

do-fa-so; so,-do-re; mi-la-ti; la,-re-mi

wobei die steigende Sekunde innerhalb eines Quintraums hoch intoniert werden muss.

Wenn der kleine Ganztonschritt nach unten gerichtet ist,

do’-la-so; la-so-mi; re-do-la,; so-mi-re

muss die fallende Sekunde innerhalb eines Quartraums hoch intoniert werden.

Besonderes Augenmerk sollte auf die Intonation der beiden Ausprägungen des re gelegt werden. Das kann anhand eines Melodiebeispiels, wie in der untenstehenden Tabelle dargestellt, geübt werden:

Obwohl wir in Moll den Begriff “tiefes re” verwendet haben, empfinden wir in der Praxis das do und das mi als höher, spannungsvoller, und im Vergleich dazu das re als tiefer.

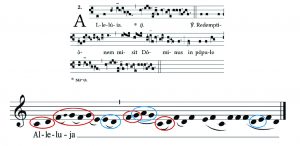

Diese beiden Arten von Sekunden sind im folgenden Notenbeispiel durch unterschiedliche Farben gekennzeichnet.

Abbildung 10. Alleluja[3]

Mehrstimmige Beispiele

Zoltán Kodály beginnt in seinem Übungsheft Lasst uns sauber singen (1941) in der Reihenfolge der akustischen Obertöne mit der Intonation von Oktaven und Quinten und fährt dann mit den Quarten und Terzen fort.

Abbildung 11. Obertöne

Diese Reihenfolge lässt sich jedoch nicht auf alle Chorformationen und Altersgruppen übertragen. Die reinen Quinten und Oktaven können zwar als Ausgangspunkt für das Training der sauberen Intonation bei Männerchören dienen, für Frauen- und Kinderchöre ist es aber aufgrund des geringen Obertonanteils, der sich aus der höheren Lage des Grundtons ergibt, nicht ratsam, von diesen Intervallen auszugehen. Für Frauen- und Kinderchöre sind die beiden Terzen so-mi und mi-dodie geeignetsten Intervalle für den Anfang (Kardos, 1969). Es ist daher kein Zufall, dass insbesondere bei gemischten Chören zuerst der Tonika-Dur-Dreiklang und – fast parallel dazu – der Moll-Dreiklang eingeführt werden. Nach dem Üben der Dreiklangsintervalle empfiehlt es sich, die reine Quarte unter dem Grundton zu intonieren (tiefes so). Anschließend folgt das gezielte Training der Sekunden.

Beispiele:

Abbildung 12. Dur-Dreiklänge

Das obige Beispiel zeigt eine Möglichkeit, die drei dargestellten Dur-Dreiklänge in drei Schritten zu kombinieren. Nachdem der Grundton als stabile, feste Basis intoniert ist, sollte eine weiche Quinte und dann eine noch weichere Terz angestimmt werden. Die Stimmführung erfolgt dann in Sekundschritten, wobei auf die saubere hohe Intonation der Tönela und re geachtet werden muss.

So-bezogenes hohes re:

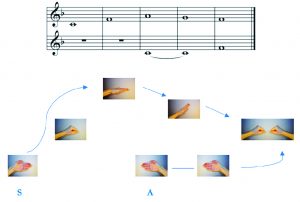

Ein Beispiel mit Handzeichen (je nach Position im Chor: Sopran links, Alt rechts):

Abbildung 13. Handzeichen in Dur

Schuberts Mailied zeigt deutlich, wie sich das re in Dur verhält: über dem tiefen so muss man das re hoch intonieren:

Abbildung 14. Schubert: Mailied[4]

La-bezogenes tiefes re:

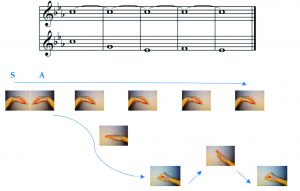

Eine hervorragende Übungsmöglichkeit besteht darin, die zweite Stimme mit einer gehaltenen Note zu verbinden. Dies eröffnet die Möglichkeit, Intervalle auf einen festen Punkt zu beziehen. Die folgende Übung zeigt das unter Verwendung von Handzeichen in Moll:

Abbildung 15. Handzeichen in Moll

Im Falle eines tiefen re mit einer Verbindung zu la ist es am wichtigsten, die Tonhöhe des Folgetons zu beachten, z.B. la,-mi-re-do oder la,-do-re-mi. Das heißt, im ersten Beispiel ist es wichtig, eine kleinere Sekunde, im zweiten Beispiel eine größere Sekunde zu erreichen.

Abbildung 16. Lassus: Ipsa te cogat – Auszug

Die Rolle des re in der Tonalität und die Nähe des la oder so und die Wirkung dieser letzteren Töne machen es oft schwierig, eine Entscheidung zu treffen. Die häufigen Wechsel sind vom musikalischen Kontext, der Stimmführung und dem harmonischen Zusammenhang beeinflusst.

Zusammenfassung

Für sauberes Singen ist es am besten, wenn die melodischen Elemente unabhängig von der Tonart immer mit denselben Namen und Silben entsprechend ihrer Rolle in der Tonalität intoniert werden können. Derselbe Abstand, Schritt oder Sprung kann nur bei der relativen Solmisation mit denselben Silben bezeichnet werden. Im Rahmen einer gegebenen Tonalität wird die Intonation der Intervalle stabil und gut kontrollierbar (Ferencziné, 2015).

Ildikó FERENCZINÉ ÁCS, DLA, Dr. habil. (geb. 1966) ist Professorin und Leiterin des Instituts für Musik an der Universität von Nyíregyháza. Sie ist diplomierte Schulmusikerin, Musiktheorielehrerin, Chorleiterin und klassische Gesangslehrerin und studierte an der Franz Liszt Akademie in Budapest und am Konservatorium von Debrecen. Seit 1989 unterrichtet sie an der Universität von Nyíregyháza. Von 1993 bis 2010 war sie Leiterin des Gaudemus-Chores der Universität Nyíregyháza. Im September 2007 wurde sie Prodekanin der Fakultät für Geisteswissenschaften und Kunst und war von Mai 2008 bis September 2013 deren Dekanin. Von Januar 2017 bis Juni 2019 übte sie das Amt der Vizerektorin für Erziehungswissenschaften an der Universität von Nyíregyháza aus.

Ildikó FERENCZINÉ ÁCS, DLA, Dr. habil. (geb. 1966) ist Professorin und Leiterin des Instituts für Musik an der Universität von Nyíregyháza. Sie ist diplomierte Schulmusikerin, Musiktheorielehrerin, Chorleiterin und klassische Gesangslehrerin und studierte an der Franz Liszt Akademie in Budapest und am Konservatorium von Debrecen. Seit 1989 unterrichtet sie an der Universität von Nyíregyháza. Von 1993 bis 2010 war sie Leiterin des Gaudemus-Chores der Universität Nyíregyháza. Im September 2007 wurde sie Prodekanin der Fakultät für Geisteswissenschaften und Kunst und war von Mai 2008 bis September 2013 deren Dekanin. Von Januar 2017 bis Juni 2019 übte sie das Amt der Vizerektorin für Erziehungswissenschaften an der Universität von Nyíregyháza aus.

Referenzen

- Kardos Pál (1969): Kórusnevelés, kórushangzás (Chorerziehung, Chorgesang). Zeneműkiadó. Budapest.

- Kardos Pál (2007): Egyszólamúság az énekkari nevelésben (Einstimmigkeit in der Chorerziehung). Kardos Pál Alapítvány (Kardos-Pál-Stiftung), Szeged.

- Kodály Zoltán (1941): Énekeljünk tisztán (Lasst uns sauber singen). Magyar Kórus Művek. Budapest.

- Ferencziné Ács Ildikó (2015): Intonáció – szolmizáció (Intonation-Solmisation). In: Ferencziné Ács Ildikó – Pintér-Keresztes Ildikó: Pótvonalak (Hilfslinien). SZAKTÁRNET (Fachnetzwerk). Nyíregyházi Főiskola. pp. 37-47.

- Fiala Péter (2015): A hangszerek fizikája (Die Physik von Musikinstrumenten). Jegyzet (Anmerkungen). BME, Budapest.

Übersetzt aus dem Englischen von Matthias Balázsi-Funkhauser, Deutschland

[1] Andreas Werkmeister, Organist, Komponist und Theoretiker des 17. Jahrhunderts. Entwickelte die Technik der Temperierung und unterteilte die reine Oktave in 12 gleiche Teile.

[2] https://www.soundsnap.com/blog/glossary/overtone/

[3] https://gregobase.selapa.net/chant.php?id=1341

[4] https://imslp.org/wiki/Mailied,_D.199_(Schubert,_Franz)