Ein praktischer Ansatz

Kenneth Kreitner

University of Memphis

Die Herausgeber des ICB baten mich um ein paar praktische Aussagen über die Tonhöhe für Chormusik der Renaissance, und es wäre schön, mit einer etwa folgendermaßen lautenden E-Mail zu antworten: “A=409. Danke für die Anfrage.” Aber die Dinge sind niemals so einfach, und im Falle der Chormusik der Renaissance, die normalerweise a cappella vorgetragen wird, scheint schon die Idee einer rigiden Vorgabe der Tonhöhe an die Grenze zum Unsinn zu geraten. Also ja, da gibt es vieles, was wir nicht wissen, aber einiges, das wir vielleicht wissen können; lassen Sie uns also im relativ klaren Wasser beginnen und dann von dort aus etwas weiter hinaus schwimmen.

In der Renaissance hatten geübte Sänger dank einer seit ihrer frühen Kindheit Stunden und Jahre dauernden Solfège-Praxis keine Angst vor Notenschlüsseln und benötigten keine Hilfslinien. Das bedeutet, dass die ursprünglichen Notenschlüssel eines Musikstückes (die in hochwertigen modernen Ausgaben in den einleitenden Notenlinien am Anfang stehen) einen ziemlich guten Hinweis auf die Umfänge des Stückes geben. Ein ursprünglich im Violinschlüssel (treble clef) geschriebener Teil wird kaum höher als zum G oder viel tiefer als zum D gehen, einer im Sopran-Schlüssel (soprano clef) nicht viel höher als bis zum E oder tiefer als bis zum B, und so weiter; man kann das auf Notenpapier erarbeiten, wenn man will, aber worauf es hinaus läuft ist, dass der Name eines Notenschlüssels ziemlich gut korrespondiert mit einem bequemen chorischen Bereich (selbst wenn es für einen Solo-Bereich etwas klein ist) für einen Sänger in dieser Stimmlage. Dies allein ist schon eine praktische Information für einen Chor-Direktor: dass diese ursprünglichen Notenschlüssel einen schnellen Weg bieten, um die Tonbereiche einzelner Musikstücke zu erkennen, wenn man sich durch die Monumente arbeitet auf der Suche nach etwas Singbarem. Aber die Geschichte geht noch etwas weiter.

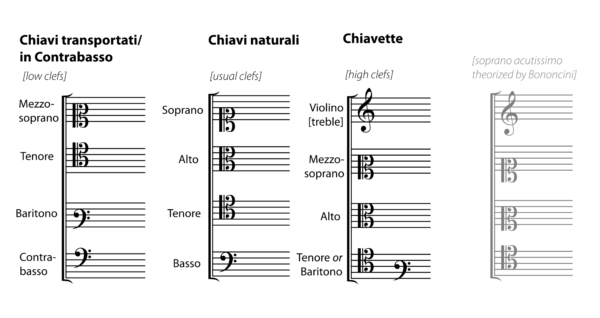

Die sakrale Vokal-Musik des späten sechzehnten Jahrhunderts teilt sich auf in zwei Muster von Notenschlüsseln: normale Notenschlüssel, im Italienischen als chiavi naturali bezeichnet und normalerweise mit dem Sopran oben und dem Bass unten, und hohe Notenschlüssel, or chiavette, die normalerweise mit Violinschlüssel oben und Tenor oder Bariton unten notiert sind. Palestrinas Pope Marcellus Messe, treble-mezzo-alto-alto-tenor-tenor, ist ein bekanntes Beispiel für hohe Notenschlüssel; sein Sicut cervus, soprano-alto-tenor-bass, ist mit normal hohen Notenschlüsseln notiert. Schauen sie einmal durch ein Exemplar der Sammlungen von Palestrina oder Victoria und sehen Sie, wie strikt diese Unterscheidung durchgehalten wird – und das ist eine merkwürdige Sache, weil die zwei Notenschlüssel-Kombinationen die in allen Teilen Bereiche charakterisieren, die sich nur um eine Terz unterscheiden, und zumindest bei Palestrina wissen wir, dass alle Werke für ein und denselben Chor geschrieben wurden.

Wir wissen einige nützliche Dinge über Palestrinas Chor, den Chor der päpstlichen Kapelle aus der Mitte des sechzehnten Jahrhunderts. Wir wissen, dass er offiziell aus vierundzwanzig, in Wirklichkeit aber aus ungefähr dreißig Personen bestand. Wir wissen, dass oft ein Einzelner eine Stimme sang. Wir wissen, dass es erwachsene Männer waren: Jungen waren nicht zugelassen, und Frauen standen natürlich immer außen vor. Es gab zu Palestrinas Zeit einige wenige Kastraten in der Sixtinischen Kapelle, aber größtenteils sprechen wir – in heutiger Terminologie – von Countertenören, Tenören und Bässen. Wir wissen, dass sie ganz ohne instrumentale Begleitung gesungen haben: die Sixtinische Kapelle hatte nicht einmal eine Orgel. Außerdem wissen wir, dass sie Profis waren, die in den Chorschulen das Singen dieser Noten gelernt hatten und mehrere Stunden täglich praktisch ohne Probe diese Noten gesungen hatten, die größtenteils für sie persönlich geschrieben worden waren. All das ergibt eine begründete Vermutung, dass die zwei Muster der Notation tatsächlich etwas Wichtiges bedeuten.

Probieren Sie gern das Genannte auf einem Notenpapier aus; das Ergebnis wird sein, dass Musik in normalen Notenschlüsseln meist funktioniert mit der Frequenz A=440 für eine Gruppe von Falsett-Sängern, Tenören und Bässen, dass die Notation in hohen Notenschlüsseln jedoch nicht funktioniert. Sie ist, wie ich es nenne, etwa eine Terz höher in allen Stimmen, und eine Terz ist eine Menge, besonders über die Zeit eines langen Musikstücks: Wenn Sie jemals versucht haben, die gesamte Papst-Marcellus-Messe in der geschriebenen Tonhöhe zu singen, wissen Sie, wie ermüdend das besonders für die Bässe ist. Die Theorie ist deshalb, dass Musik in hohen Notenschlüsseln um eine Terz nach unten transponiert werden sollte, oder – genauer – um eine Terz tiefer intoniert werden sollte, sodass alle diese Noten in etwa im gleichen Bereich sein würden, und dass Komponisten, Sänger und Kirchenführer überall – nicht nur in der päpstlichen Kapelle – dies wussten und dass sie es selbstverständlich taten. Der Grund, dass die Musik nicht von Anfang an um eine Terz niedriger notiert wurde, liegt darin, dass das eine strikte Schlüssel-Signatur erfordert hätte, und strikte Schlüssel-Signaturen waren innerhalb der Regeln der Solmisation und der Musica Ficta nicht akzeptabel.

Ich vereinfache hier natürlich etwas zu viel, denn es gibt noch immer viele Komplikationen und eine ausführliche Debatte über die Details (siehe vor Allem Andrew Johnstones Artikel und seine Bibliographie in Literaturhinweisen weiter unten). Aber die grundlegende Idee, Noten in hohen Notationen nach unten zu verschieben, wird von vielen Theoretikern unterstützt und ist beispielsweise auch in gut erhaltenen Orgelstimmen aus der Zeit zu finden, in der Musik nicht a cappella vorgetragen wurde. Und deshalb scheint es insgesamt zweifelsfrei klar, dass Palestrina und eine Menge seiner Zeitgenossen beim Schreiben ihrer Noten einen solchen Code im Kopf hatten.

Das Problem ist, dass wir heute eine Art eigenen unausgesprochenen Notenschlüssel-Code für diese Musik haben, und der geht in die entgegengesetzte Richtung. Unsere Chöre bestehen nicht mehr ausschließlich aus Männern. Unsere besten Sopranistinnen sind als Solistinnen ausgebildet und singen gern hoch, unsere Altstimmen sind weiblich, und unsere Tenöre sind rar und wertvoll. So funktioniert im Allgemeinen die Musik mit hohen Notenschlüsseln besser für die heutigen Chöre; mit dem Ergebnis, dass wir, wenn wir Musik der Renaissance singen, dazu neigen, Noten mit hohen Notationen auszuwählen oder Noten in normalen Stimmlagen nach oben zu transponieren. (Die klassische Version aus dem Jahr 1922 von Schirmer im Oktavformat von Victorias O magnum mysterium, an der sich so viele von uns die Zähne ausbeißen, hebt die Motette mit Original-Notenschlüsseln für Sopran, Alt, Tenor und Bass um eine Quart an.) Um ehrlich zu sein, muss man sagen, dass die Argumentation nicht gestützt wird von den vielen professionellen gemischten Chören, die sich auf das Repertoire der Renaissance spezialisiert haben, und die ständig und mit großem Erfolg die Musikstücke nach oben transponieren.

Bevor wir fortfahren, drei Hinweise: Erstens habe ich mich in diesem Teil auf Palestrina konzentriert, weil er heute ein beliebter und bekannter Komponist ist und weil seine Musik und seine Situation sich zu einer relativ einfachen Struktur verbinden; die Erfahrungen scheinen ganz natürlich anwendbar zu sein auf seine kontinentalen Zeitgenossen wie Victoria, Lasso und Guerrero, und man kann mit Fug und Recht annehmen, dass es dort auch eine Art Notenschlüssel-Code gab, möglicherweise sogar in Sammlungen wie den italienischen Madrigalen. Man kann aber diese Erkenntnisse nicht einfach auf englische Komponisten wie Byrd und Tallis anwenden, deren Musik ihre eigenen Probleme bereitet, die viel zu komplex sind, um sie hier zu erörtern. Zum Zweiten ist es schwierig herauszufinden, wie weit man mit der gesamten Idee der hohen und normalen Notation man gehen soll: die Musik der Generation Gomberts, Willaerts, Clemens’ und anderer scheint solch klare Unterscheidungen von stereotypen Notenschlüssel-Kombinationen nicht zu beinhalten, und noch weniger finden wir sie bei der Musik aus den Zeiten von Josquin, Ockeghem oder Dufay. Und drittens sind, wie schon am Anfang erwähnt, genaue Tonhöhen-Standards nur relevant, wenn man mit – oder abwechselnd mit – einer Orgel oder anderen Instrumenten singt: in der reinen a-cappella Welt wird es eine Fluktuation geben.

Man ist leicht versucht, dies alles zusammen zu sehen und zu beschließen, dass die Dinge ohnehin so durcheinander sind, dass wir gar keine Entscheidungen über die Tonhöhe treffen müssen und dass, da die Tonhöhe immer wieder schwankte, es keinen Grund gibt, sich darüber Gedanken zu machen. Niedergeschriebene Tonhöhe mag in der Renaissance nicht die genaue Tonhöhe für die Aufführung von Chormusik vorgegeben haben, aber sie hatte zumindest eine Bedeutung, wie uns die Notenschlüssel-Codes beweisen, und wie zu diesem Zweck die Existenz von Schlüssel-Signaturen selbst uns beweist. Komponisten und Notenschreiber waren gezwungen, die Level ihrer aufgeschriebenen Notenschlüssel anzupassen, und meistens schrieben sie diese so, dass es für männliche Sänger vom Countertenor bis zum Bass gut passte, annähernd bei A=440. Dabei wurden Notenschlüssel-Codes und Ausnahmen wie beispielsweise im Englischen nicht berücksichtigt. Flexible Tonhöhe bedeutet – kurz gesagt – nicht eine skurrile Tonhöhe: Wenn wir Musik frei hoch und runter bewegen, riskieren wir, dass wir sie falsch interpretieren. Und hier – um dorthin zurückzukehren, wo wir ein paar Abschnitte früher waren – haben wir das Problem, dem wir uns ehrlich und mutig stellen müssen. Jeder Chordirektor, der die Musik der Renaissance nicht liebt und sie nicht singen möchte, sollte andere Musikrichtungen finden; wir müssen aber auch berücksichtigen, dass wir in den modernen gemischten Chören ein anderes Instrument haben als es die Komponisten vor sich sahen. Der Trick ist deshalb, dafür zu sorgen, dass der Unterschied dem beabsichtigten Klang der Musik nicht schadet. Und das bedeutet auch, dass man die Tonhöhe eines Musikstückes nicht mehr als notwendig verändert.

Zum Schluss ein paar praktische Hinweise: Für den größten Teil der sakralen Musik des späten sechzehnten Jahrhunderts gilt: Wenn sie ursprünglich in normalen Notenschlüsseln notiert ist, transponieren Sie sie nicht; wenn sie in hohen Notenschlüsseln notiert ist, notieren Sie sie etwas tiefer. Falls das Probleme für Sängerinnen und Sänger bereitet, bin ich meistens erfolgreich damit, die Altstimme von einem oder zwei Tenören und die Tenorstimme von einem Bariton singen zu lassen. Für englische Musikstücke und Stücke, die vor Palestrina beschrieben wurden, nehmen Sie bitte die Regeln als Leitlinien: alles, was klar nach hohen Notierungen aussieht, kann man nach unten transponieren, in allen anderen Fällen lohnt es sich, bei der vorgegebenen Tonhöhe zu bleiben. Wenn wir diese Musik lieben, sollten wir respektieren, wie sie ursprünglich klingen sollte; wir sollten uns selbst der Musik anpassen, nicht die Musik uns.

Literaturhinweise:

- Fallows, David. “The Performing Ensembles of Josquin’s Sacred Music.” Tijdschrift van de Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis 35 (1985): 32–64.

- Haynes, Bruce. A History of Performing Pitch: The Story of “A.” Lanham: Scarecrow Press, 2002.

- Johnstone, Andrew. “‘High’ Clefs in Composition and Performance.” Early Music 34 (2006): 29–53.

- Kreitner, Kenneth. “Very Low Ranges in the Sacred Music of Ockeghem and Tinctoris.” Early Music 14 (1986): 467–79.

- ———. “Renaissance Pitch.” In Companion to Medieval and Renaissance Music, ed. Tess Knighton und David Fallows, 275–83. London: Dent, 1992.

- Kurtzman, Jeffrey. “Tones, Modes, Clefs, and Pitch in Roman Cyclic Magnificats of the 16th Century.” Early Music 22 (1994): 641–664.

Kenneth Kreitner

ist Benjamin W. Rawlins Professor für Musikwissenschaft an der Scheidt School of Music an der University of Memphis. Er ist Autor von Discoursing Sweet Music: Town Bands and Community Life in Turn-of-the-Century Pennsylvania (Illinois, 1990) und The Church Music of Fifteenth-Century Spain (Boydell, 2004), die den Robert M. Stevenson Award der American Musicological Society im Jahr 2007 erhielten. Email: kkreitnr@memphis.edu

Übersetzt aus dem Englischen von Willi Stegemeier, Deutschland